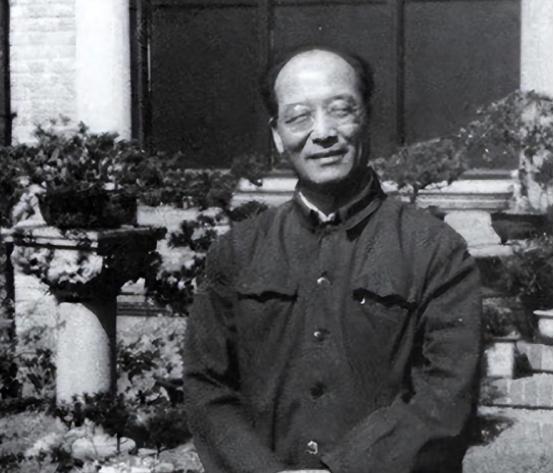

1951年,93岁高龄的前清朝海军总司令萨镇冰,在得知志愿军成功击退美军,并进攻韩国首都汉城的消息后,欣喜若狂,感慨万分。 1951 年福州老宅,93 岁的萨镇冰握着毛笔,泪水滴落在宣纸上。 写下 “五十七载犹如梦,举国沦亡缘汉城” 时,他手不住颤抖 —— 这是他等了半个多世纪的扬眉吐气。 窗外传来志愿军攻占汉城的消息,老人突然起身,对着北方深深鞠躬,仿佛在告慰甲午亡魂。 1877 年,19 岁的萨镇冰登上赴英邮轮,成为福州船政学堂首批留洋生。 在英国格林威治海军学院,他白天学驾驶、练炮术,夜晚研读海军战术典籍。 结业时,他的操舰技术、火炮测算成绩均列前茅,为中国带回先进海军理念。 回国后,他任教天津水师学堂,培养出黎元洪等一批海军骨干,夯实海军人才根基。 这是他为中国近代海军做的第一件大事:播撒专业种子,打破技术封锁。 1895 年甲午战后,清朝海军近乎覆灭,萨镇冰拖着战伤四处奔走。 他向朝廷上书,痛陈 “无海军则无海疆”,呼吁重建海军,获光绪帝召见。 1905 年,他任广东水师提督,主持整顿舰队,淘汰老旧舰船,引入新式训练方法。 他还推动创办海军学堂分校,亲自编写教材,将实战经验融入教学,提升海军战力。 在他的努力下,清末海军逐渐恢复元气,为后来民国海军保留了重要力量。 1911 年辛亥革命中,萨镇冰以独特方式守护革命火种。 拒绝清廷镇压命令后,他悄然离开舰队,默许水兵 “炮打空处”,避免流血冲突。 海军起义后,他虽未直接参与,却因前期 “不阻拦”,让革命军获得海上屏障。 湖北军政府得以稳定局势,进而推动全国革命浪潮,他的抉择间接助力共和建立。 事后有人问他为何如此,他说:“海军是国家的,不是某朝某代的,应顺民心。” 1922 年,萨镇冰任福建省长,主政期间一心为民,留下 “萨菩萨” 美名。 他带头减薪,将月俸大部分捐给慈善机构,用于救助孤寡、修建学堂和水利设施。 在福州,他主持疏浚闽江河道,解决沿岸洪涝问题,还创办平民学校,让贫家子弟读书。 军阀混战时期,他多次斡旋,阻止战火蔓延福建,保护百姓免受兵灾之苦。 他的贡献不止于海军,更在地方治理中,用行动诠释 “为官一任,造福一方”。 1933 年,日军加紧侵华步伐,萨镇冰虽已 75 岁,仍四处奔走呼吁抗日。 他以个人名义致电全国,号召 “团结御侮,共保海疆”,唤醒民众抗日意识。 他还利用自己的声望,联络海外华侨,募集资金和物资,支援前线抗日军队。 上海、青岛等地海军将士受其感召,纷纷请战,展现出顽强的抗战士气。 在民族危亡之际,他以年迈之躯,成为凝聚抗日力量的精神纽带。 1949 年,国民党败退台湾,萨镇冰拒绝随行,选择留在大陆。 他公开发文拥护共产党,说 “只有共产党能让中国真正强大,我要见证这一天”。 新中国成立后,他任中央军委委员,虽年逾九旬,仍积极建言海军建设。 他向军委提交《海军发展意见书》,结合一生经验,提出 “近海防御与远洋训练结合” 等建议。 这些建议为新中国海军初期规划提供了重要参考,体现出他对海军事业的终身牵挂。 1952 年 4 月,萨镇冰临终前写下 “国疆昔小而今大”,既是感慨也是期盼。 他的一生,从留洋学子到海军统帅,从地方官员到爱国老者,始终以国家为重。 死后政府举行公祭,毛主席、周总理致唁电,百姓自发送行,彰显其一生贡献被铭记。 如今,他的事迹被载入海军史,日岛炮台遗址、福州 “萨公长寿亭” 成为纪念地。 萨镇冰虽已远去,但他为中国海军奠基、为民族复兴奔走的贡献,永远留在历史长河中。 主要信源:(齐鲁晚报——一名北洋水兵跨越百年的家国命运)