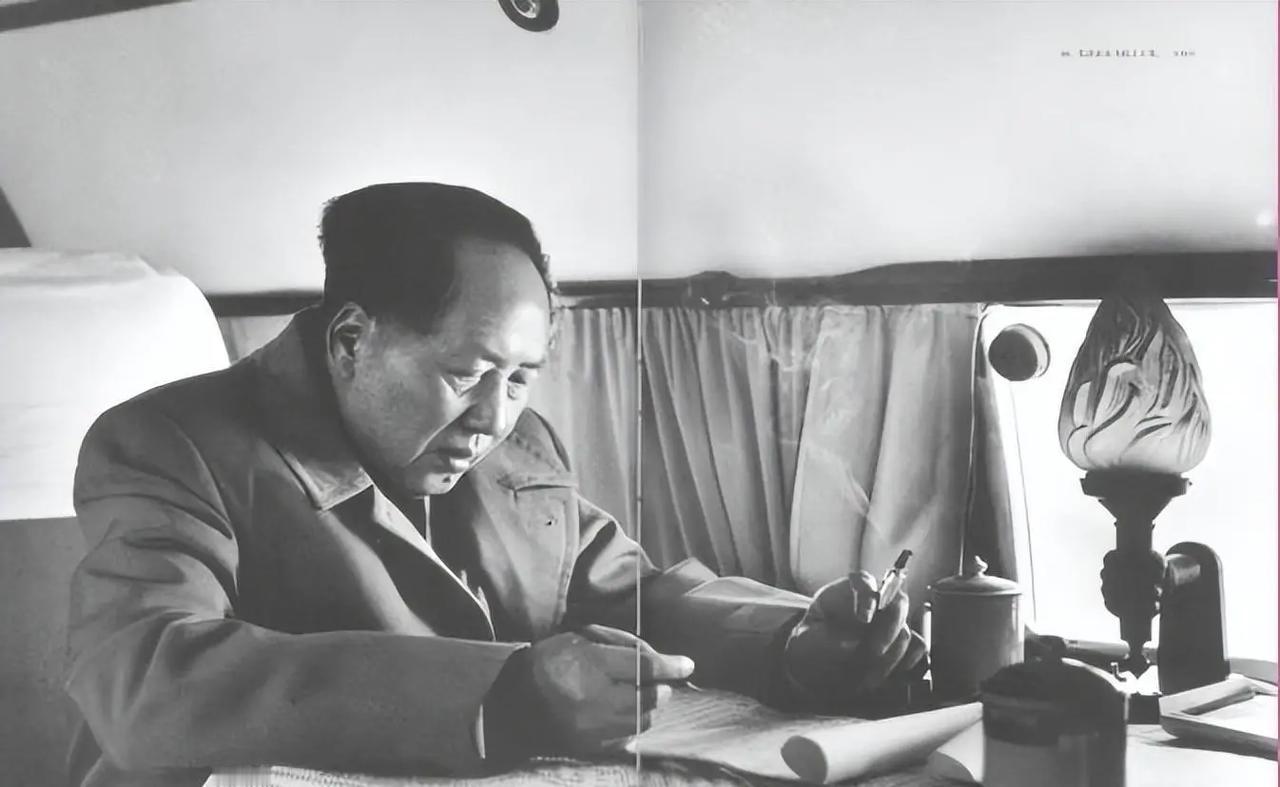

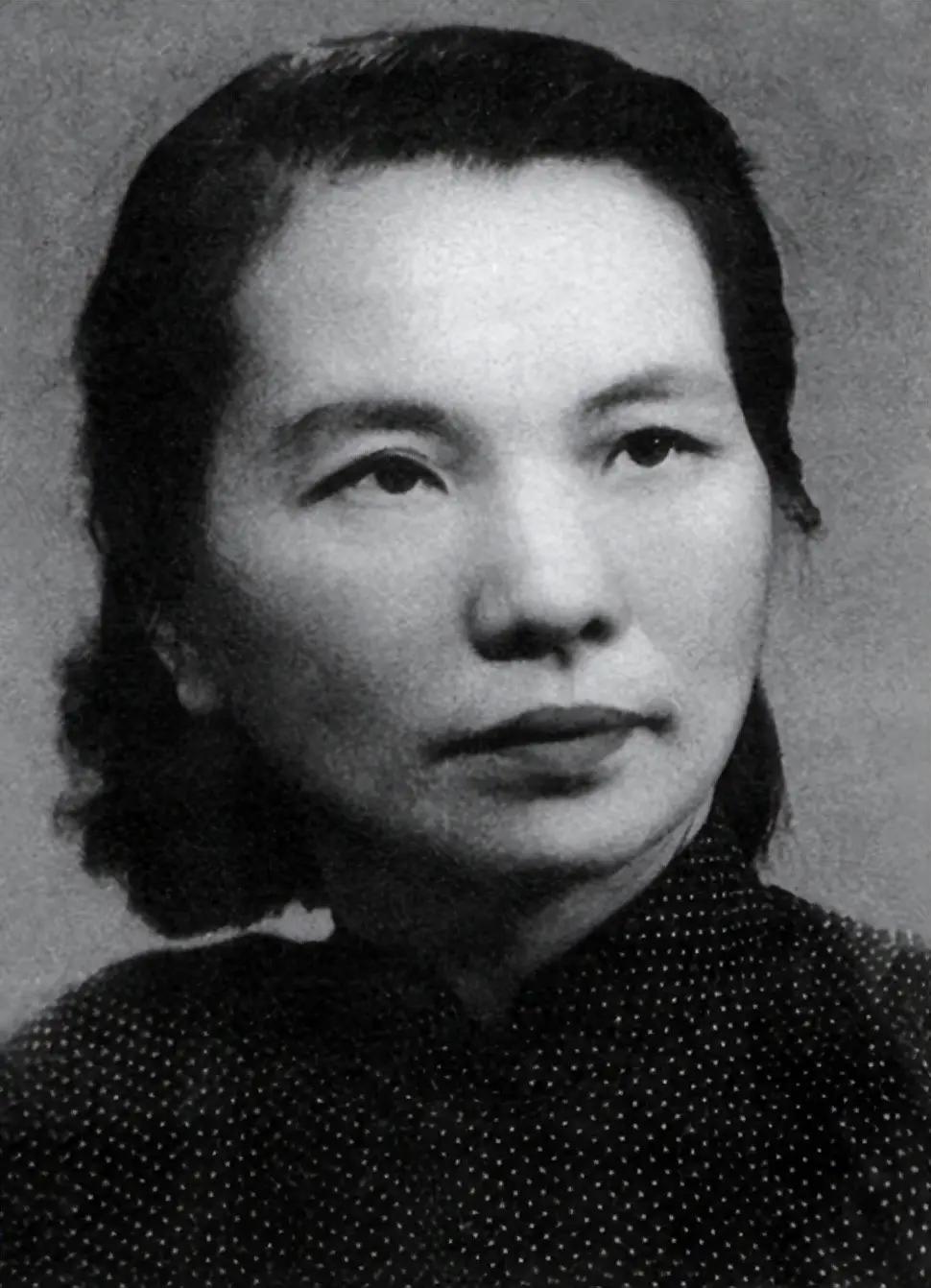

1978年,郭沫若因病去世不久,他妻子于立群突然自缢身亡。原来,她在整理丈夫遗物时,得知姐姐早就怀了丈夫的孩子,而自己竟然还嫁给仇人,共同生活了40年。 主要信源:(光明网——“是郭沫若害死她的”吗?) 1979年2月的一个寒冷清晨,北京四合院里的海棠树枝覆着一层薄霜。 于立群缓缓整理着书房里堆积如山的手稿,这些都是丈夫郭沫若生前留下的墨宝。 八个月前,这位文坛巨匠永远闭上了眼睛,而现在,她正面对着满屋子的回忆。 书桌抽屉深处,一沓用丝绸仔细包扎的信件引起了她的注意。 这些泛黄的信纸记录着一个时代的纠葛,也记录着两个姐妹与同一个男人之间错综复杂的关系。 时光倒流至1912年,年轻的郭沫若在父母的安排下迎娶了素未谋面的张琼华。 新婚第五天,这个接受新思想的青年就匆匆离家,留下新娘独守空房。 张琼华这个传统的四川女子,在郭家老宅里默默守了六十八个春秋,直到生命终结都未能等回丈夫。 东渡日本求学期间,郭沫若在东京圣路加医院遇到了护士佐藤富子。 这个出身日本贵族家庭的女子,被郭沫若的才华所吸引,不惜与家族决裂。 他们在一起生活了二十一年,生育了五个孩子。 佐藤富子甚至给自己起了中国名字"郭安娜",一心一意做着中国媳妇。 然而这段跨国姻缘最终还是以悲剧收场。 1934年,作为《大公报》驻日记者的于立忱在东京结识了郭沫若。 两人相识于一次文人聚会,郭沫若的才华横溢和于立忱的知性优雅相互吸引。 当时于立忱正值青春年华,对爱情充满憧憬。 然而这段感情却因郭沫若已有家室而蒙上阴影。 更让于立忱处境艰难的是,当时《大公报》社长张季鸾也对她展开追求。 在得知她与郭沫若的关系后,张季鸾断绝了她在日本的生活经费。 1937年春,于立忱被迫返回上海。 此时的她不仅感情受挫,更因肺病缠身而身心俱疲。 是年5月,上海正值梅雨季节。 在一个阴雨绵绵的夜晚,于立忱在寓所内留下"如此国家,如此社会,如此自身,无能为力矣"的遗书,结束了自己年轻的生命。 这十六字遗言,道尽了一个爱国知识分子在乱世中的无奈与绝望。 于立忱去世一年后,郭沫若在一次文艺界聚会中认识了她的妹妹于立群。 当时于立群年仅23岁,已经是在戏剧界小有名气的演员。 郭沫若被她身上那种既熟悉又陌生的气质所吸引,开始频繁与她交往。 1938年,随着抗战全面爆发,郭沫若与于立群一同转移到重庆。 在战火纷飞的年代,两人相互扶持,于次年正式结为夫妻。 于立群不仅悉心照料家庭,还为郭沫若的创作提供了许多帮助。 在重庆的防空洞里,在颠沛流离的旅途中,她始终陪伴在丈夫身边。 抗战时期,于立群被文艺界亲切地称为"抗战夫人"。 她不仅为郭沫若生下六个子女,还在战乱中维持着家庭的运转。 每当空袭警报响起,她总是第一个带着孩子躲进防空洞,把最重要的书稿资料妥善收好。 然而命运的打击接踵而至。 在特殊历史时期,他们的两个儿子相继离世,这对夫妇造成了沉重打击。 郭沫若晚年身体状况日益恶化,于立群始终守在病榻前悉心照料。 1978年6月,郭沫若安详离世,享年86岁。 在丈夫去世后的日子里,于立群开始系统整理郭沫若的遗物。 她发现了一封封泛黄的信件,其中有郭沫若与姐姐于立忱当年的通信。 通过这些珍贵的史料,她得以还原那段被岁月尘封的往事。 值得注意的是,于立群与郭沫若共同生活的四十年间,从未回避过姐姐与丈夫的过往。 相反,她经常在郭沫若的回忆中,听丈夫提起那个才华横溢的姐姐。 正是这种坦诚,使得于立群不会在丈夫去世八个月后,才突然"发现"所谓的"真相"。 至于谢冰莹在1984年发表的那些说法,仔细推敲便漏洞百出。 她声称于立忱因被郭沫若抛弃而死,但这个说法经不起推敲。 一个自称是于立忱闺蜜的人,却连她的葬礼都未参加; 一篇回忆五十年前往事的文章,却能把对话细节记得一清二楚; 更可疑的是,在所有当事人都已离世后才突然发声,这难免让人怀疑其动机。 于立群选择离开人世时,已经63岁。 她经历了民国动荡、抗战烽火、解放战争和特殊时期,目睹过太多生死别离。 在晚年相继失去两个儿子和相守四十年的丈夫后,这个曾经坚强的"抗战夫人"或许真的累了。 历史就像一面多棱镜,从不同角度观察会呈现不同的光影。 郭沫若与于立群的故事,不仅是个人的情感经历,更是一个时代的缩影。 在那个动荡的年代里,每个人的命运都与国家兴衰紧密相连。 也许我们今天回望这段往事时,更应该关注的是那一代知识分子在乱世中如何坚守文化使命,而不是执着于那些无从考证的情感纠葛。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!