看到一本讲述日本经济的书,突然想到,为什么中国有那么多专精特新企业

中国出现了数量庞大的“专精特新”企业,并不是偶然的,而是产业结构升级的自然结果。根本原因在于——中国生产的产品越来越复杂了。

十几年前,中国制造业的主力还是低附加值的商品:纺织、家具、家电、基础零部件。

而今天,中国在全球范围内已经成为机器人、汽车、手机、机床、飞机、电池、光伏、风电、高铁、船舶等复杂产品的重要生产国。

这些产品的一个共同点是:结构复杂、系统庞大、技术路线多样、协作要求高。这类复杂产品的诞生,必然带来“群体系创新”——即多个环节、多个专业、多个企业协同创新。

一、复杂产品的背后,是复杂的分工体系

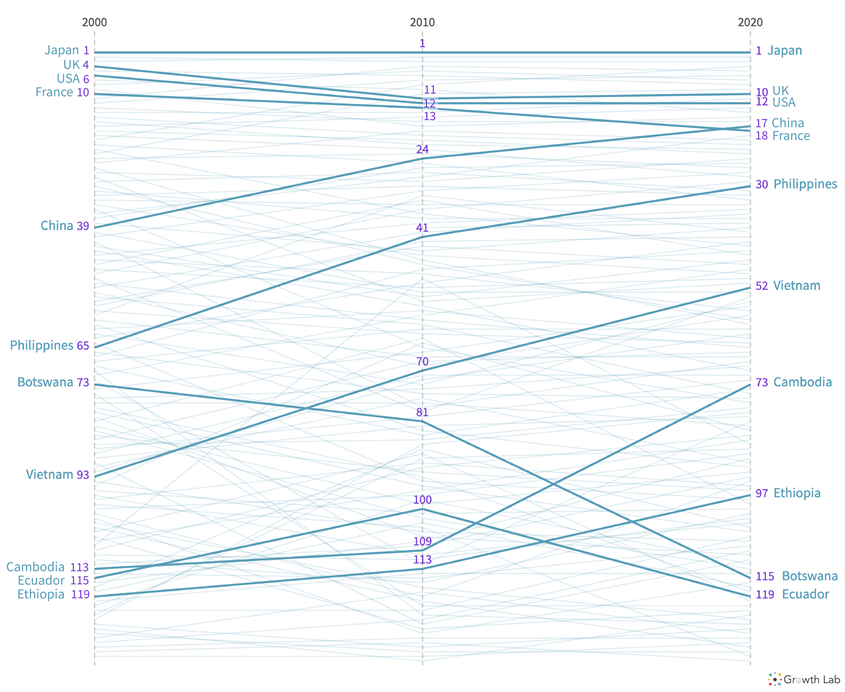

哈佛大学经济复杂性中心的报告显示,过去十年,中国的经济复杂度指数(ECI)持续提升。这意味着,中国的出口和产业结构中,包含了更多“知识密集、协作密集、技术密集”的产品。

经济学上,一个国家的复杂度越高,说明它掌握的“生产知识组合”越丰富。

比如新能源汽车。

生产一辆新能源汽车,需要电池、电控、电机、热管理系统、轻量化材料、车载芯片、自动驾驶系统等众多环节。

每个环节都存在高速迭代的技术路线:

电池要从磷酸铁锂走向固态;

电控要从IGBT过渡到SiC;

智能驾驶要从L2演进到L4。

这些路线不可能靠一家企业完成,而要靠几十家、几百家专注于不同细分领域的中小企业配合。比亚迪背后有做热管理的江苏企业,有做电池检测的苏州企业,也有做胶粘剂、线束、涂覆材料的“小巨人”。这些中小企业共同构成了复杂产品的“知识网络”和“供给底盘”。

二、为什么是“专精特新”,而不是“一家龙头包打天下”

在传统的“模拟经济”时代——比如钢铁、化肥、水泥——生产过程相对标准化,技术路线差异不大,龙头企业的规模经济是关键。但进入数字化与智能化时代后,产品更新频率极快、技术路线多元。

这意味着:行业的创新动力不再来自单一龙头的规模扩张,而来自群体间的知识互补。

这种现象叫做“模块化创新”(Modular Innovation)或“分布式创新”。模块化的好处是灵活:

新材料企业可以单独试验不同的导电浆料;

控制系统企业可以不断优化算法;

零部件企业可以根据客户需求快速改型。

正是这些灵活、敏捷的中小企业,使得整个产业系统能够快速适应技术迭代。

比如,中国的工业机器人产业链。

上游有做伺服电机和减速器的“专精特新”企业,中游有做控制系统的企业,下游有做系统集成的企业。像绿的谐波专注高精密减速器,埃斯顿聚焦运动控制与伺服驱动,汇川技术在自动化领域不断突破。这些企业规模都不是巨头级别,但它们的创新叠加在一起,支撑起了中国机器人产业的集群式崛起。

三、专精特新的出现,是“复杂产品经济”的必然现象

复杂产品不仅仅是技术复杂,更是组织复杂。

诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙(Herbert Simon)曾提出一个重要观点:

> “复杂系统往往由大量相互独立但能协作的子系统构成。”

> 这句话放在今天的中国制造业再合适不过。

当一个国家开始生产飞机、高铁、芯片、动力电池时,它必然需要无数子系统的协作。

而这些子系统的创新者,正是“专精特新”企业。

它们各自掌握某一环节的独门技术,是复杂系统的“细胞”。

没有这些“细胞”,整个系统的生命力无法维持。

四、案例:高铁与风电

以中国高铁为例。

CRRC(中车)是龙头,但同时支撑中国高铁体系的,是几千家隐形的小企业:

有人做碳滑板、有人做信号系统、有人做车轴用钢、有人做门控液压装置。

很多企业都不大,但它们技术极细、工艺极深。

这正是“专精特新”的典型土壤。

再看风电装备。

一台大功率风机包含上千个零部件,从叶片树脂、齿轮油、绝缘漆到智能控制系统,几乎每个环节都可以独立创新。

如今,中国在风机整机上超越欧洲,背后正是成百上千家“专精特新”企业的积累成果。

所以,中国“专精特新”企业的崛起,不是政策造出来的现象,而是产业复杂化的自然结果。

当一个国家从“制造产品”转向“制造系统”,

从“劳动密集”转向“知识密集”,

从“追求量”转向“追求性能”,

它的创新必然变成群体性的。

而“专精特新”企业,就是这种群体创新的微观载体。