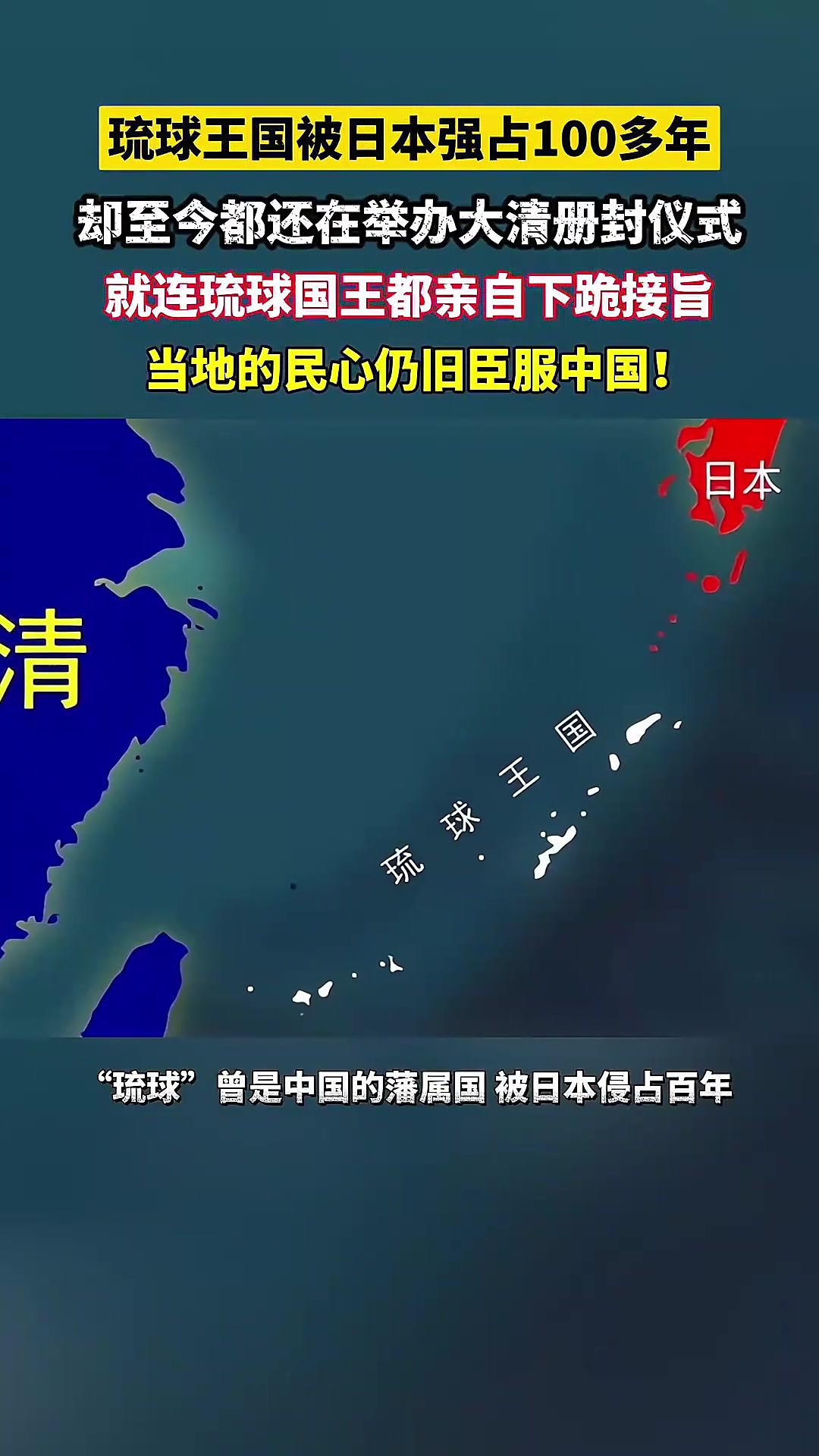

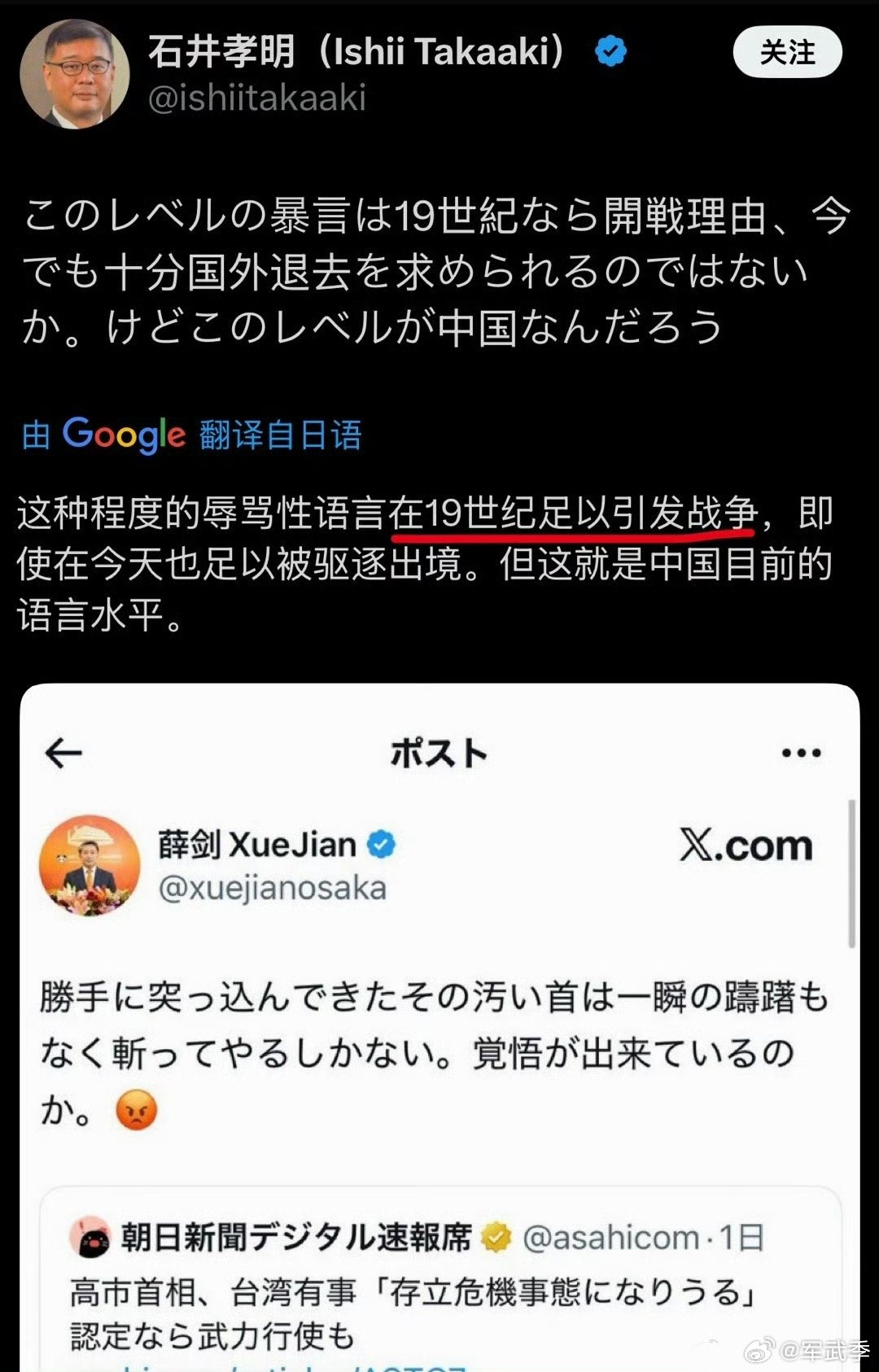

日本限制光刻机出货后,日媒:中国客户不买账了。日本这步棋,走得挺硬气,但现在看来,可能是 “用力过猛”。 原本想着靠一道出口管制,把中国挡在先进芯片制造的大门外,谁知道自己先被绊了一脚。 日本企业刚开始还信心满满,觉得这波能占点便宜,结果订单没了、客户跑了,中国市场也不买账了。 2023 年 3 月,日本突然宣布要对半导体制造设备加一道紧箍咒,谁想卖给中国,先得报批。 涉及的设备种类可不少,光刻机、蚀刻机、光刻胶,几乎把生产芯片的关键环节都圈进去了。 外界一看,这明显是跟着美国的节奏在走,三方一凑,美日荷,那架势摆得很大,目标也很明确,就是要卡住中国先进制造的脖子。 政策一出,日本国内的半导体设备制造商一开始还挺配合,觉得反正技术在自己手里,市场自然会等着买。 但真等到 2023 年下半年,市场反应却让人有点措手不及,中国客户没有像他们预想的那样 “求着买”,反倒开始冷处理,采购节奏一下子慢了下来。 跟着出口量也往下掉,尤其是光刻机,最先感到凉意。2023 年第三季度日本半导体设备出口额环比下降 15%,2024 年上半年,日本对华光刻机出口额同比减少 26.7%,到年底降幅进一步扩大。 到了 2025 年,情况更明显,日本部分设备商的销售数据持续承压,尼康光刻部门 2025 年上半年订单环比萎缩三成且半导体业务出现百亿日元赤字,佳能也调整生产策略减少受限型号投入,有些订单干脆卡在审批阶段,过不去。 有的客户干脆不等了,转头就找替代方案。审批流程一拖再拖,企业内部运营效率也被打乱,原本计划好的产能和订单统统要重排。 不过东京电子等企业在薄膜沉积设备等领域,凭借向全球其他半导体巨头供货,仍保持着稳定经营。 这当中最受伤的是那些本就高度依赖中国市场的设备厂商,他们原本以为,哪怕政策变了,只要技术还在,客户总归会回头。 可现实是中国客户的态度很明确:你不卖,我就自己造。这个 “造” 的过程一开始可能慢一点,但一旦走通了,市场就真的不再需要你了。 中国曾是日本半导体设备最大买家,2022 年贡献了近 40% 的出口额。 中国这边没闲着,面对外部的打压和限制,反倒更坚定了推进本土设备研发的决心。以往那些光靠进口维持生产线的做法,开始发生变化。 国产设备企业不断冒头,从部分环节小批量试用到关键领域规模化应用,用自己的方式填上了 “缺口”。 国产刻蚀、薄膜沉积等设备已实现 28nm 及以下制程批量应用,拓荆科技、中微公司等企业产品也进入国内主流晶圆厂产线,但热处理设备、离子注入设备等领域对外依赖度仍较高。 2024 年热处理设备进口额达 148.8 亿元,离子注入设备更是被美国应用材料公司垄断全球 50%-70% 的市场份额,这些关键环节仍需要时间来突破。 中国客户的采购逻辑也变了,过去可能更看重全球最先进、效率最高的设备,现在更关注的是供应安全和长期可控。 毕竟再高级的设备,一旦政策一变、审批一卡,再多的钱也买不来。与其年年担惊受怕,不如早点扶持自己的产业链,这种思路一旦转过来,市场选择也就不会再犹豫。 再看日本这边,企业肯定也不是没意识到问题,一些设备商已经开始调整方向,尝试开拓东南亚市场,甚至转型做别的业务。 但说实话这些动作更多是补救,而不是根本解决办法。毕竟中国市场的体量和需求,谁都清楚,一旦失去,再想回来,就没那么容易了。 而且,日本政府似乎并没有停下来的意思,2025 年 9 月,日本经济产业省更新了出口管制清单,将 110 家中国企业纳入限制范围,管制涵盖半导体全产业链,包括 14 种关键材料、芯片制造设备核心零部件及配套产品等,让企业的处境更加尴尬。 你说企业愿不愿意配合吧,其实也挺无奈,他们知道跟着政策走不会有好下场,但不跟又面临政治压力,最后夹在中间,左右不是人。 从整个全球产业格局来看,这样的 “技术管制” 其实并不是新鲜事,但这次的影响确实不同。因为中国在不断主动推进替代,一边被限制,一边在研发,结果是越限制,越推动了自主化。 这对全球设备供应商来说是个信号,客户需要的是可持续、可控、安全的供应链,不是每年都要看别人脸色的高风险合作。 当然,这并不意味着中国的半导体设备就此一飞冲天,很多关键环节还需要时间来突破,很多技术积累也还在路上。 但至少现在中国已经不再是那个只能被动买单的角色,而是在用自己的方式参与游戏规则的重写。