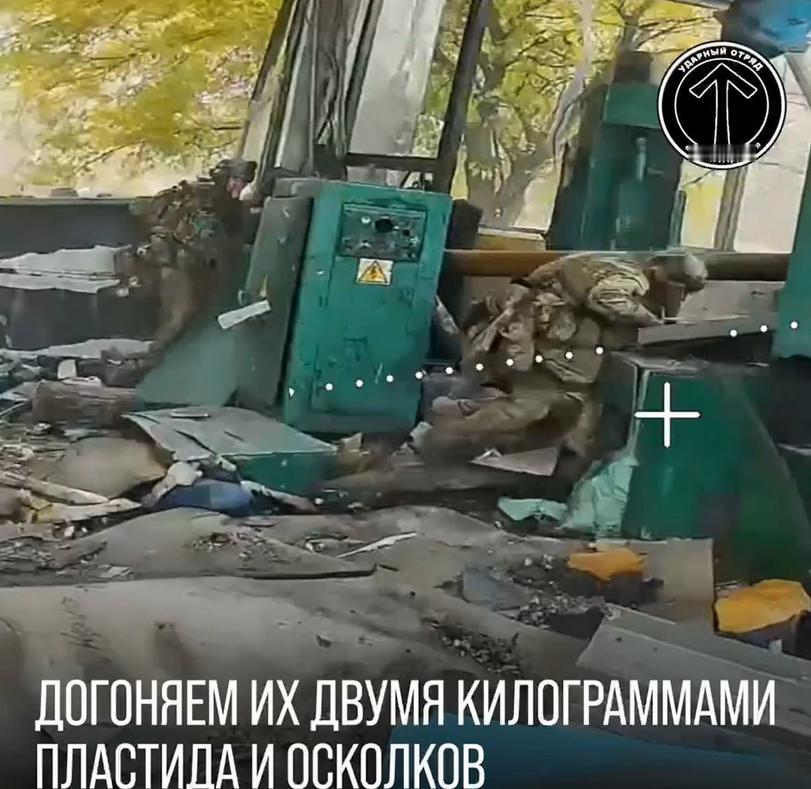

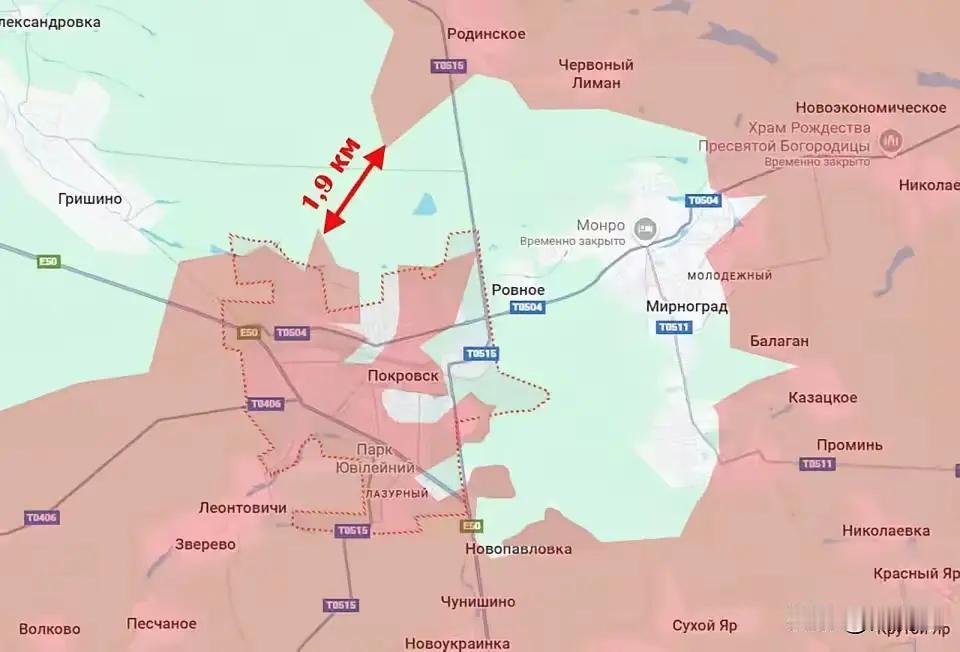

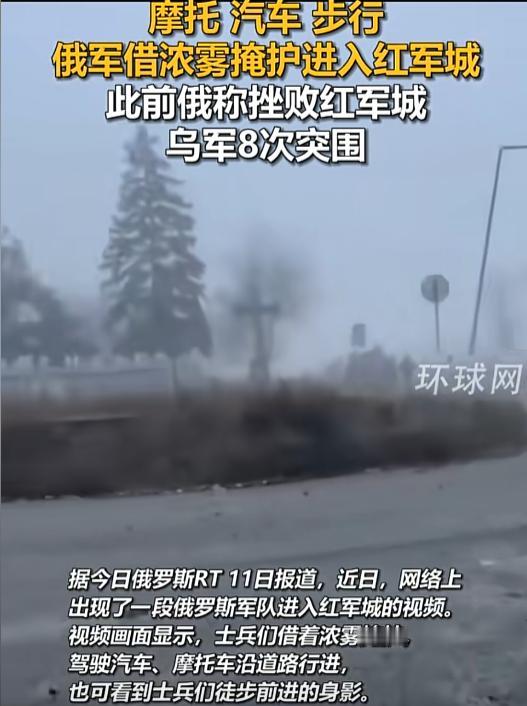

俄军到底有没有,控制了红军城90%区域?乌军第425突击团又一夜打穿,进入红军城市中心。还在城区中心广场升旗!打开地图找红军城,这个位于俄乌战线核心区域、一度快被战火从地图上抹掉的地方,现在成了最磨人的“绞肉机”战场。 断壁残垣间还能看到战前的街道轮廓,如今却成了两军拉锯的生死线。 之前有消息说俄军已经控制了九成区域,可打到现在才看清,那些停留在纸面上的数字根本算不得数。 乌军第425突击团揣着卷得紧实的国旗往市中心冲,突破层层火力网后硬是把旗帜插在了市政府大楼顶端,飘扬的旗帜在硝烟里格外醒目,这事儿让不少人跟着提气。 只是这种胜利没能保持太久。 俄军的装甲集群和步兵分队很快发起反扑。 如今的红军城早没了明确的战线,说是“你中有我、我中有你”都不够贴切,更像是把两军士兵揉碎了撒在城市的每个角落。 超市的货架后可能藏着乌军士兵。 居民楼的地下室里或许就有俄军的临时据点。 走在红军城的街道上,脚下的碎玻璃和钢筋硌得人发疼。 可能隔壁楼里就藏着敌方士兵。 窗户缝里露着的枪管都快对着脸了,却听不到多少枪声。 这不是双方心慈手软。 而是现在的战场规矩彻底变了。 谁先扣动扳机,枪口的火光和清脆的枪声就会立刻变成暴露位置的“死亡信号”。 下一秒无人机投下的手榴弹或者远处的迫击炮弹就会精准砸过来。 街面上那些被炸毁的汽车、塌了一半的院墙,甚至是完好无损的的公交站台,全是一个个小型支撑点。 士兵们躲在里面,身上裹着沾满泥土的迷彩服。 眼睛死死盯着手机大小的屏幕。 屏幕里是四旋翼无人机传回来的实时画面。 这种巴掌大的无人机成本不高,却成了战场的“改变者”。 飞得静悄悄的像只蜻蜓。 高清摄像头却能把几十米外墙角的影子拍得一清二楚。 白天靠光学镜头侦察。 晚上就切换热成像模式。 成了现在战场最管用的“眼睛”。 俄军的无人机在天上一圈圈转。 重点找那些藏在暗处的乌军狙击手。 这些狙击手往往躲在高楼的废墟里。 抱着加装了消音器的狙击步枪。 一枪就能放倒一个目标。 却最怕无人机的热成像镜头。 哪怕裹着防寒睡袋,身体散发出的温度在屏幕上也会变成醒目的红点。 根本藏不住。 乌军的无人机也没闲着。 他们要找的是俄军的特种破坏小组。 这些小组穿着和乌军相似的服装。 胳膊上甚至还别着仿造的标识。 混在平民或者溃散的士兵里。 专门摸进后方破坏通讯设备、袭击补给车队。 这场仗打到这份上,早不是拼人数、拼装备的老路子了。 红军城的每一条街道、每一栋楼房,甚至每一层楼的房间,都成了考验耐心和智慧的战场。 士兵们白天不敢轻易走动。 渴了就喝随身携带的瓶装水。 饿了就啃两口压缩饼干。 全靠无人机一遍遍侦察确认安全。 到了晚上,就借着夜色的掩护转移位置、补充物资。 手电筒都不敢开。 只能靠微光夜视仪辨认方向。 有从战场上撤下来的士兵接受采访时说,现在最怕的不是敌人的子弹。 而是无人机的嗡嗡声。 那种声音像蚊子一样绕着耳朵转。 却比任何炮火都让人心里发毛。 你不知道它什么时候会发现你。 也不知道下一秒是不是就有炸弹落下来。 之前大家总觉得巷战就是近距离的殊死搏斗。 是刺刀见红的惨烈。 可在红军城,更多时候是“无声的较量”。 谁能沉住气。 谁能通过无人机先发现对方的蛛丝马迹。 谁就赢了一半。 战争从来都是残酷的。 红军城的每一片瓦砾下都可能埋着故事。 每一声无人机的嗡鸣都牵动着生命。 可这片战场也让我们看到,现代战争早已换了模样。 不再是单纯的火力对抗。 更是科技、耐心与意志的比拼。 那些在废墟中坚守的士兵,有的才二十出头。 脸上还带着稚气。 却靠着简陋的无人机和顽强的意志。 在断壁残垣中寻找生机。 无论战局最终走向如何。 这种藏在沉默背后的坚韧。 这种在绝境中不放弃的精神。 都值得被记住。 再激烈的战火。 也烧不毁人们对和平的渴望。 就像再复杂的战场。 总有迎来平静的那一天。 那时阳光会重新照进红军城的街道。 孩子们能在空地上奔跑。 这才是战争最终该让位于的模样。