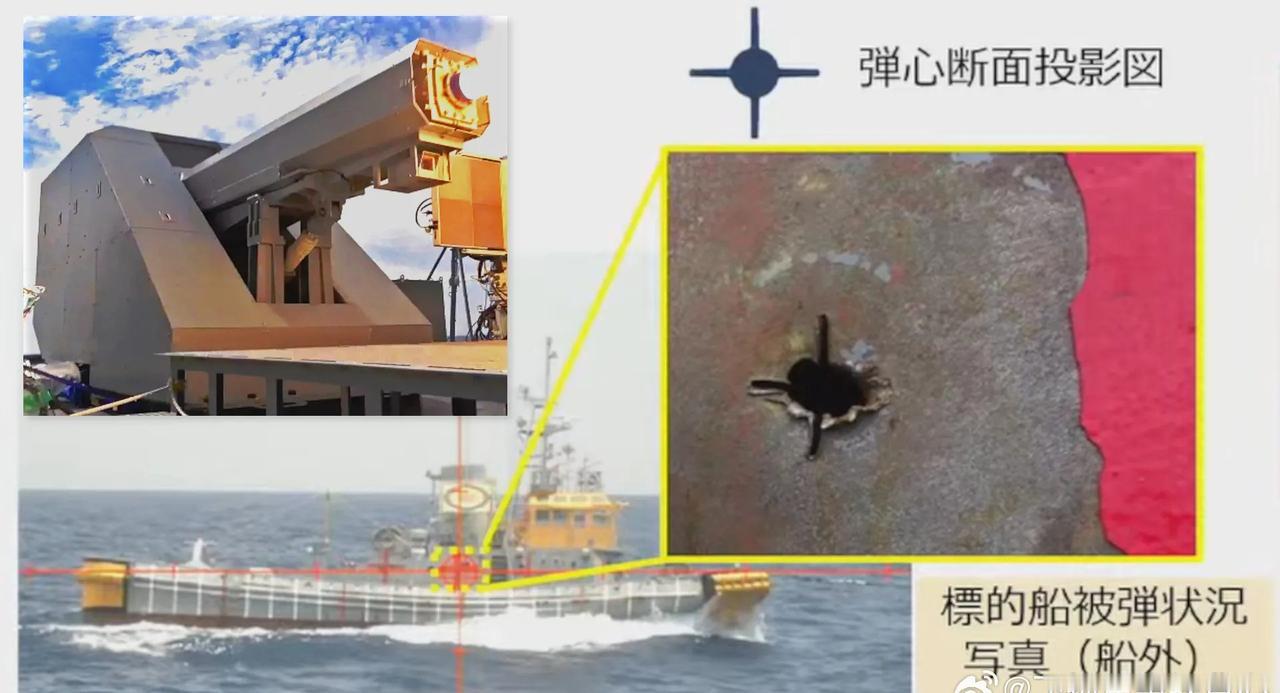

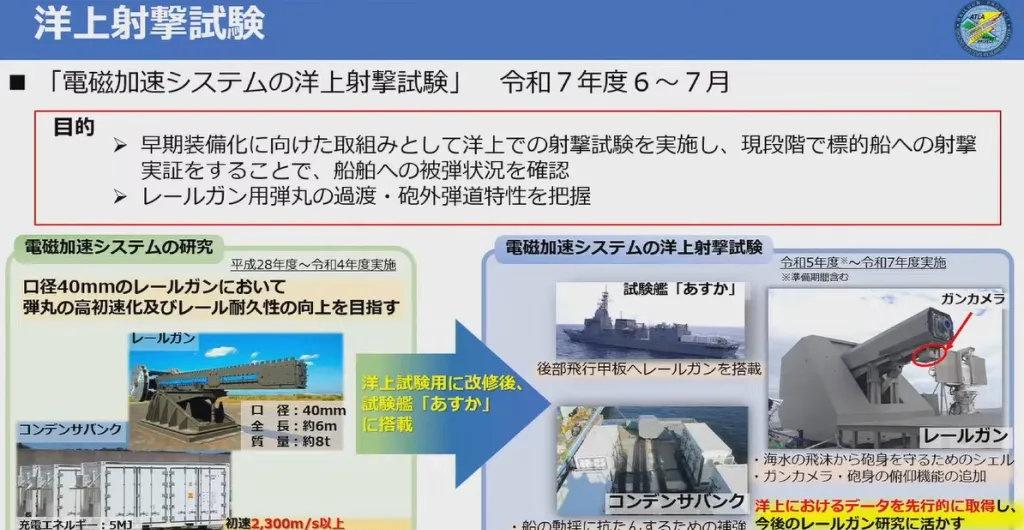

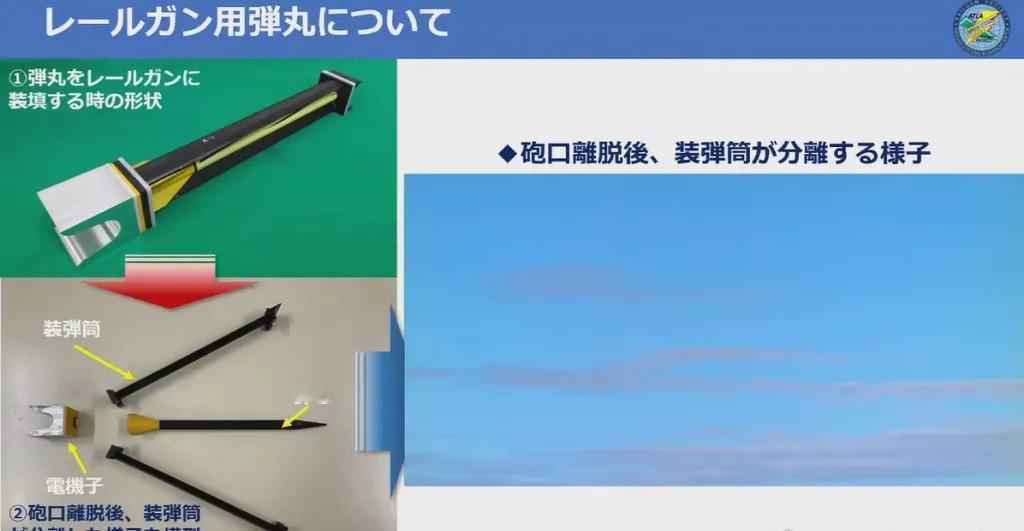

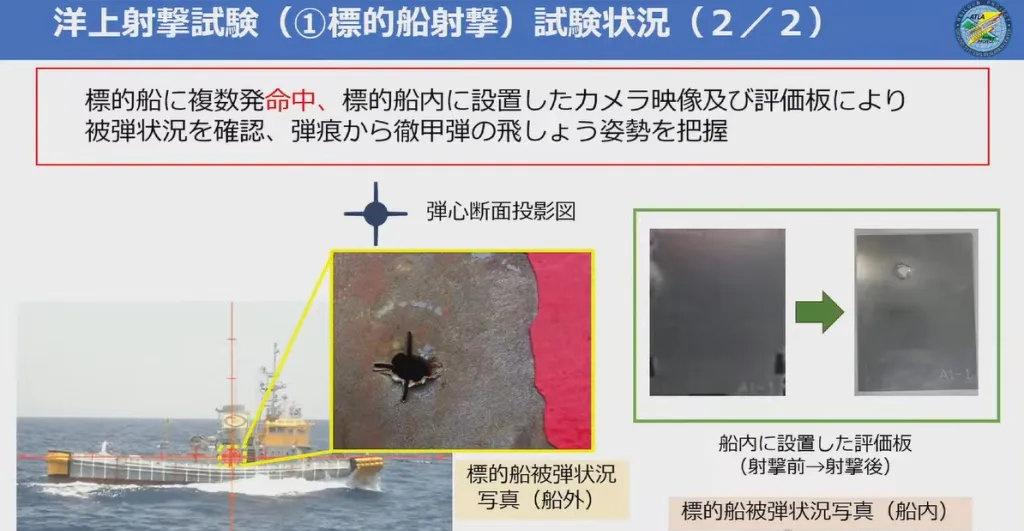

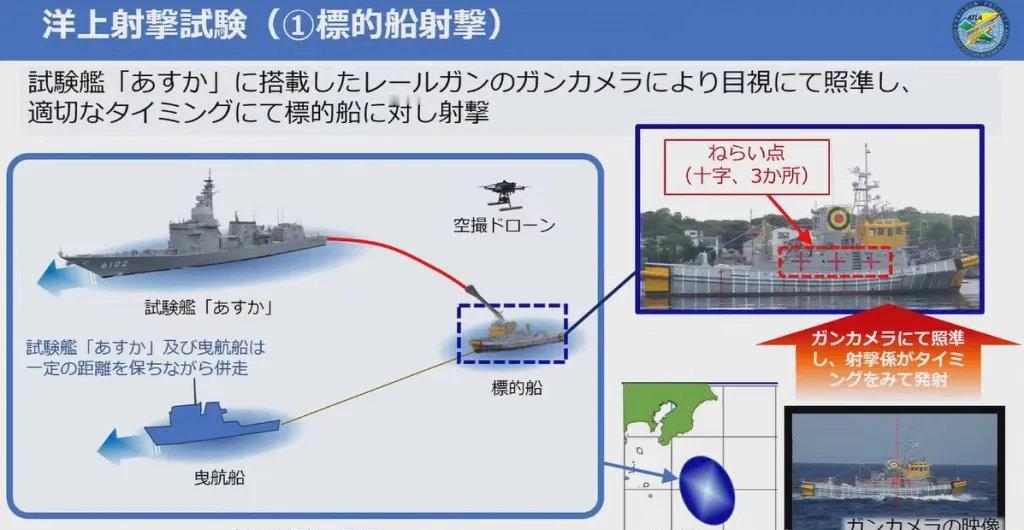

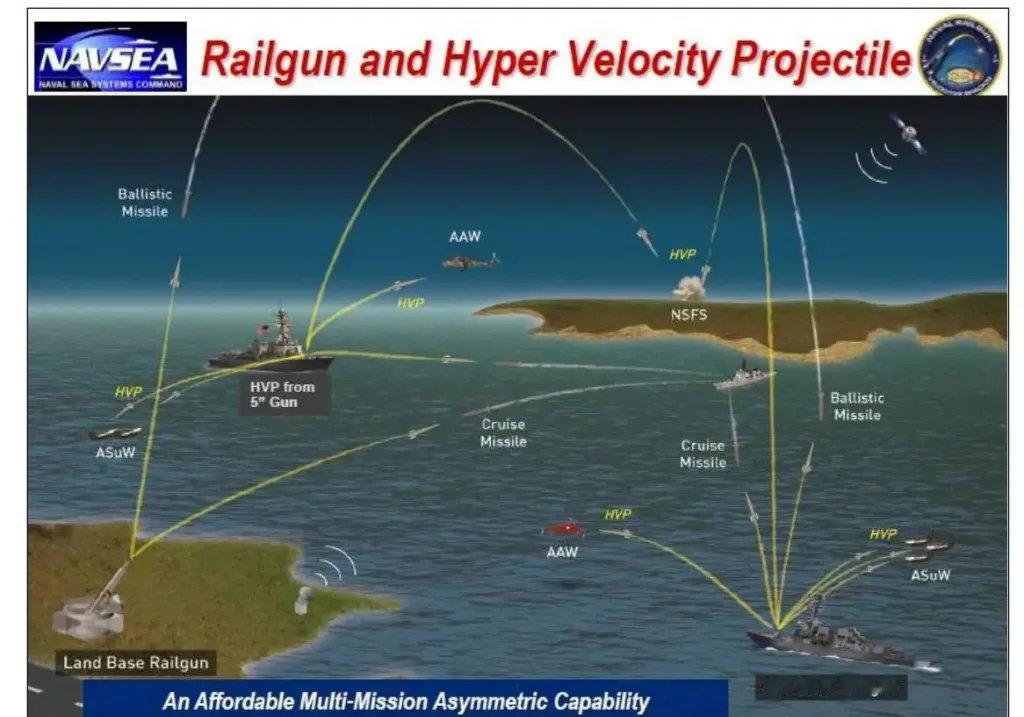

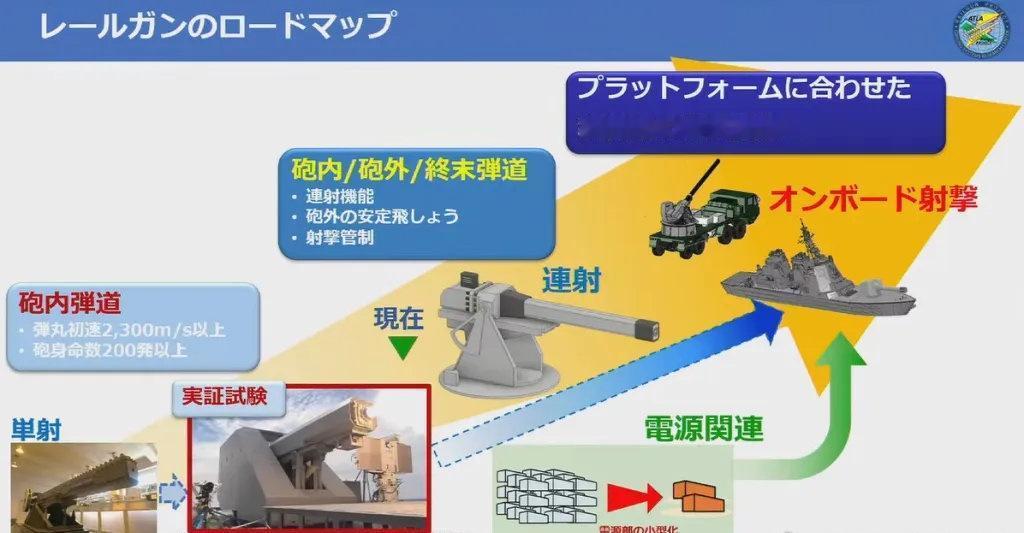

日本首次公开电磁炮实弹毁伤效果 靶船船体留下十字弹痕 日本舰载电磁轨道炮项目持续推进 美国海军已搁置同类研究 日本防卫装备厅(ATLA)近日首次公开了其舰载电磁轨道炮在今年夏季试验中对靶船造成的毁伤效果。日方表示,此次试验为电磁炮的实用化积累了宝贵数据。而在该领域曾领先的美国海军,因技术瓶颈已于2020年代初停止相关研发。 ATLA在本周举行的防卫技术研讨会上披露了海上试验细节。试验中,原型电磁炮系统被安装在日本海上自卫队独一无二的6200吨级试验舰“飞鸟”号(JS Asuka)的后部飞行甲板上。该电磁炮上舰的照片最早于今年4月曝光,ATLA随后在9月公布了首批海上试射画面及初步结果。 此次海上试射的原型炮是ATLA自2010年代中期持续研发型号的升级版本,此前已进行过陆上实弹射击及未瞄准实船的海上试射。 电磁轨道炮利用电磁力而非化学火药推进,可将弹丸加速到极高速度。本次海试使用的是无装药的“飞镖型”尾翼稳定弹丸,外部包覆在出膛后脱落的分离式弹托中,弹体后部的金属导电部件也在发射后自动脱离。 试验所用靶船为一艘类似拖轮的船舶,在部分射击项目中由其他舰艇拖曳移动。靶船被多次命中,着弹点呈现清晰的“十字形”痕迹,表明尾翼稳定弹在飞行中保持了良好的姿态稳定性。 除平射外,试验还以45度仰角进行了射击,以采集武器与弹丸组合的基础弹道数据。 操作人员通过安装在炮管下方的摄像头进行远程瞄准。飞行甲板上还部署了高速摄像机与小型雷达用于数据采集,并由无人机进行空中拍摄。ATLA在9月公布的图像中出现的小型雷达阵列与光电/红外设备也在本次报告中得到确认。 ATLA指出,试验为在真实军舰上安装与操作电磁炮提供了重要经验。未来实战部署的舰载电磁炮需要比“飞鸟”号现有临时搭载方式更深入的系统集成,包括在上下层甲板预留更大空间并进行多项舰体改造,这将是一项成本高昂且耗时的工作。 ATLA还在持续攻关电磁炮的关键技术,包括供电、冷却系统和炮管寿命。据介绍,目前已在约2300米/秒的初速条件下实现了200发以上的炮管寿命。而截至2023年,ATLA的初速目标为2230米/秒,炮管寿命目标为120发。 轨道炮在高速连续射击时产生的炮管磨损一直是核心技术难题,严重磨损会导致精度与射程下降,甚至引发结构损坏。 同时,电磁炮巨大的供电与冷却需求也导致系统体积庞大。“飞鸟”号上的原型系统需要四个货柜大小的辅助设备来支持运行。 ATLA装备政策部门主管伊藤一三(Kazumi Ito)在DSEI Japan 2025展会上表示,日本电磁炮项目“正在稳步推进”,但仍面临“多项挑战”。 从军事应用角度看,实用化电磁炮潜力巨大,不仅可用于防空,还能打击海上和陆上目标,且具备弹药成本低、载弹量大的优势。正如TWZ此前所述: “理论上,成熟的电磁炮能够快速打击海上、陆地乃至空中的多种目标,并具备可观的射程。日本曾明确表示将其作为应对高超声速威胁的潜在手段。与传统导弹相比,电磁炮弹丸体积小、价格低,能够显著提升舰艇的携弹量。” “对舰艇而言,甲板与舱内空间极为宝贵,海上重新装填导弹的机会也十分有限。若能够装备一套可发射低成本弹丸、持续应对多类目标的系统,无疑将带来巨大的作战优势。” 美国海军在其轨道炮项目中也曾设想使用电磁炮弹丸拦截巡航导弹和打击水面目标,相关演示材料显示出极高的应用潜力。 电磁炮的技术价值同样适用于陆基平台。ATLA在本周展示的发展路线图中包含了未来的舰载与车载型号,日本此前也曾探讨过陆基电磁炮能力。 日本持续推进电磁炮研发,与美国海军在2022年(至少在公开层面)搁置其项目形成鲜明对比。美国自2005年起积极发展电磁炮技术,计划从陆上测试走向海上试验,但海试屡次延期,最终未能实施,官方归因于技术障碍。 有报道称,ATLA曾与美国海军官员会晤,探讨美方前期研究成果是否能为日本所用,并讨论未来合作的可能性。去年,ATLA还与法德联合的圣路易斯研究所(ISL)签署协议,共同开展电磁炮技术研究。 中国自1980年代起也断续推进电磁炮研发。2018年,一艘搭载大型炮塔式电磁炮的中国海军军舰照片引发广泛关注,但该项目目前状态不明。 法德两国正联合推进轨道炮研究;土耳其近年来在该领域也表现活跃。全球范围内对舰载及陆基轨道炮的研发兴趣仍在持续。 ATLA最新发布的海上试射进展清楚地表明,无论其他国家进度如何,日本仍在坚定地发展其自主的电磁炮作战能力。 飞扬军事超话 烽火问鼎计划