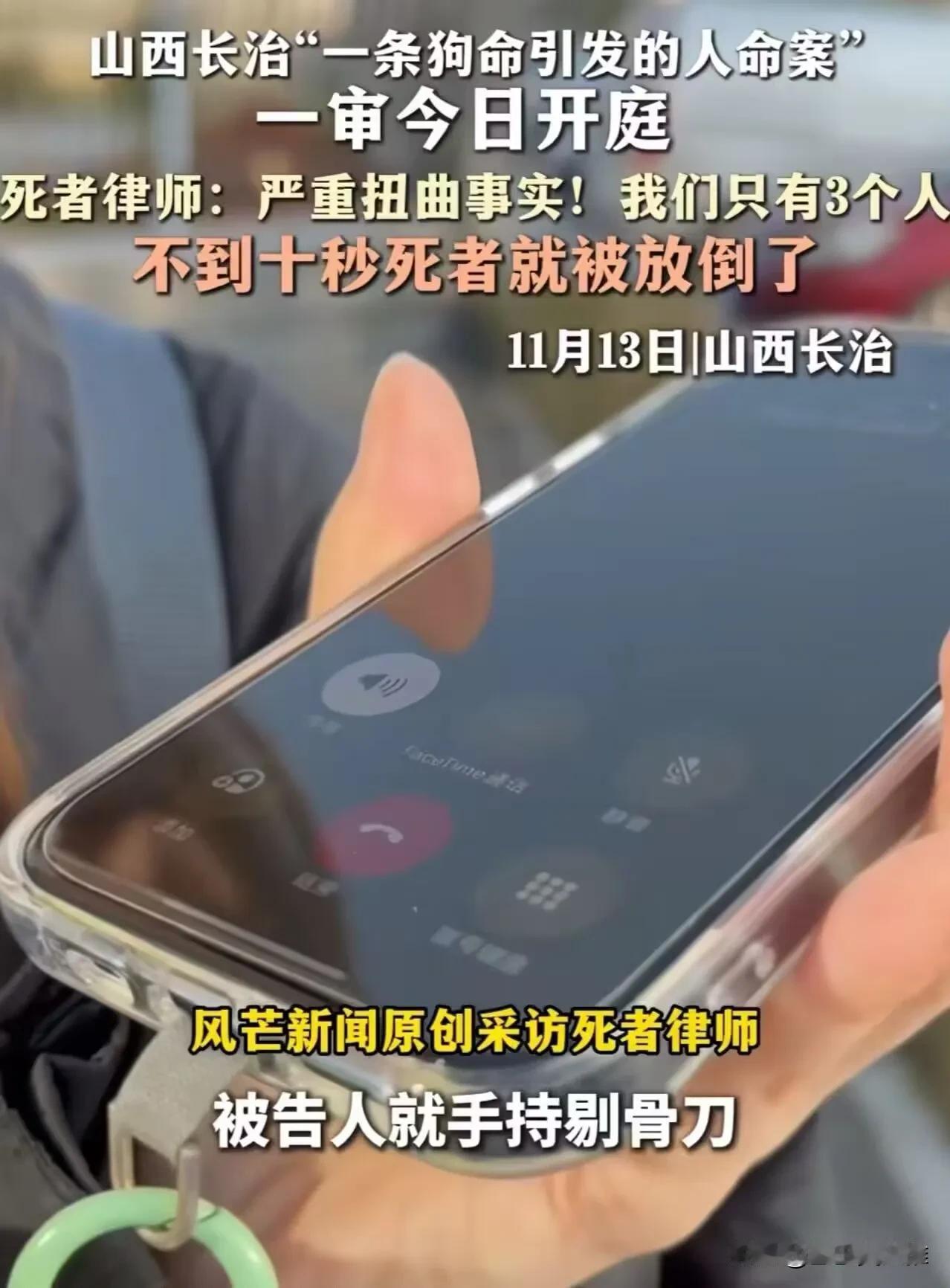

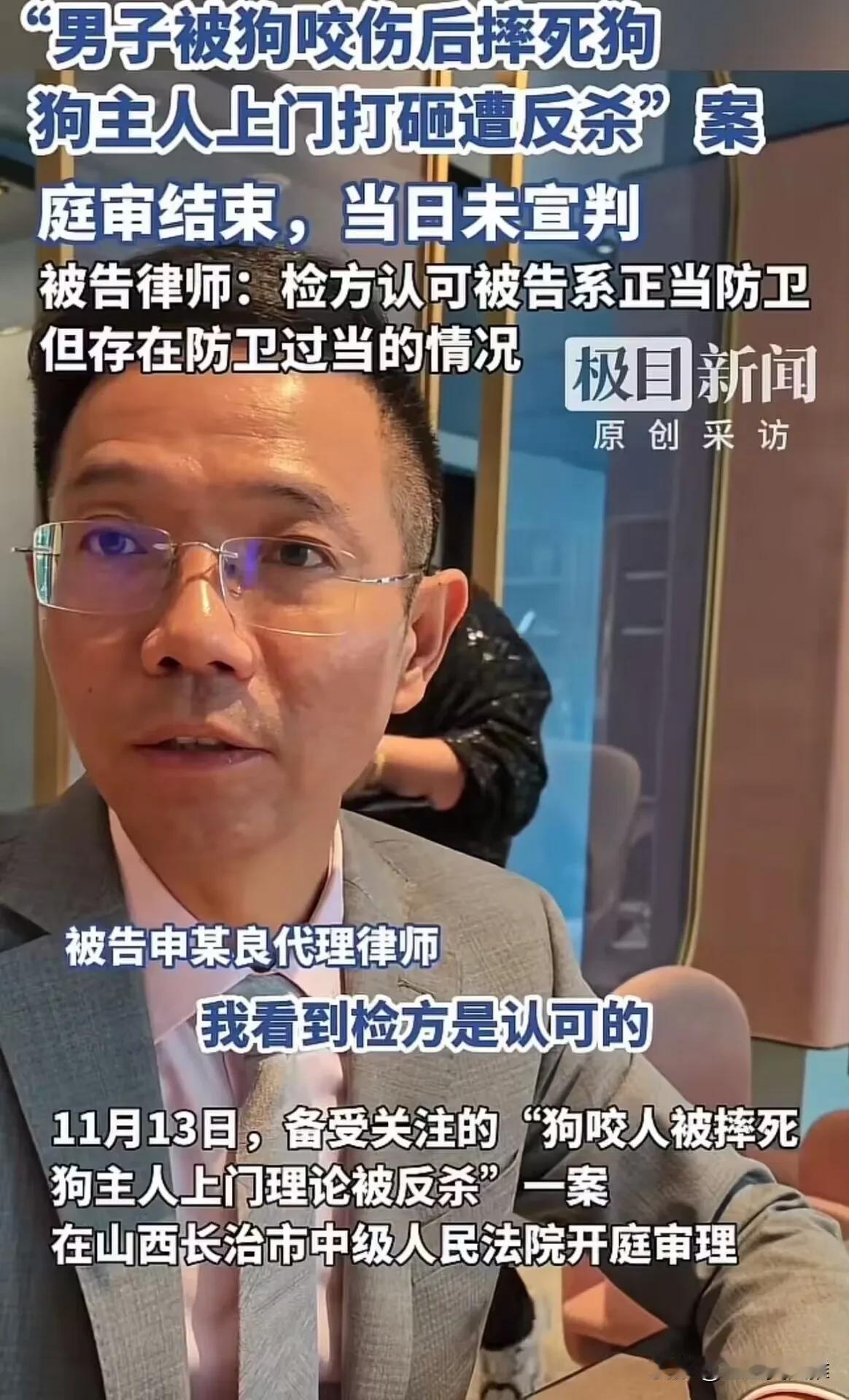

这起令人震惊的案件,似乎在一瞬间将我们带入了一个令人迷惑的“正当防卫”迷局中。事情的真相到底是什么?为何一场普通的冲突会演变成如此惨烈的命案?更令人心碎的是,死者的家属和律师都在强调:这绝对不是正当防卫,而是一场蓄意的伤害。那么,究竟是法律的模糊地带让真相变得扑朔迷离,还是有人在利用公众的认知误区,制造一种“合理”的借口? 我们不得不问:在这个案件中,所谓的“正当防卫”到底意味着什么?在很多人心中,正当防卫似乎就是在受到威胁时,出于自我保护而采取的必要行动。然而,现实中的“正当防卫”却远比我们想象的复杂。它需要满足“防卫行为是为了制止正在进行的不法侵害”、“防卫行为不得超过必要限度”等严格条件。而在这起案件中,死者身上的刀伤数量如此之多,明显超出了“必要的防卫”范畴。 然而,令人愤怒的是,案件在舆论场中被扭曲成“自我防卫”的故事。有人在网络上大肆渲染,说死者“只是在砸玻璃”,而“对方只是反击”,似乎一切都在情理之中。可是,真的是这样吗?如果你站在死者家属的角度,看到自己亲人被刺成这样,心中那份痛苦与愤怒难以言喻。你会相信“正当防卫”的说法吗?还是会觉得,这是一起令人发指的蓄意伤害? 这背后折射出的是社会对“正当防卫”定义的模糊和误解。很多人一提到“正当防卫”,就会下意识认为“反击就可以了”,但现实中,法律对“防卫过当”有着明确的界定。过度的反击,不仅不会得到法律的保护,反而可能成为犯罪的证据。而一些媒体和网络平台,却在无意或有意地放大“反击”的合理性,制造出一种“正当”的错觉,让公众误以为“谁先动手,谁就没有责任”。 更令人深思的是,这个案件中,死者妻子的话语中透露出一种无奈和愤怒:“我们砸了玻璃,该我赔偿的赔偿,不至于把我老公捅死吧?”这句话中,既有对事件的无奈,也有对法律认知的困惑。很多普通人面对突如其来的冲突,难免会在情绪激动时做出反应,但法律告诉我们:情绪不能成为越界的理由。我们每个人都应该清楚,合法的自我保护不意味着可以随意伤害他人。 这起案件,也让我们不得不反思:在现实生活中,如何才能真正理解“正当防卫”的底线?如何避免在危机中变成“正义的受害者”?更重要的是,我们每个人都应当成为法律的守护者,而不是被误导的工具。法律的公平与正义,不能被少数人的偏见和操控所左右。 这起案件的审理,或许只是冰山一角。它提醒我们:在面对冲突和危机时,冷静、理智比任何时候都更重要。我们要相信法律的公正,也要学会用法律武器保护自己,而不是让情绪和误解成为伤害的导火索。每个人都希望生活在一个公平、安全的社会里,但实现这一切,需要我们每个人的共同努力。 所以,当你再次听到“正当防卫”这个词时,不妨多一份理性和思考。因为,真正的正当防卫,是在保护自己和他人安全的同时,坚守法律的底线。只有这样,我们才能共同筑起一道坚不可摧的社会防线,让悲剧不再重演,让正义得到应有的尊重。正当防卫 社会 法律