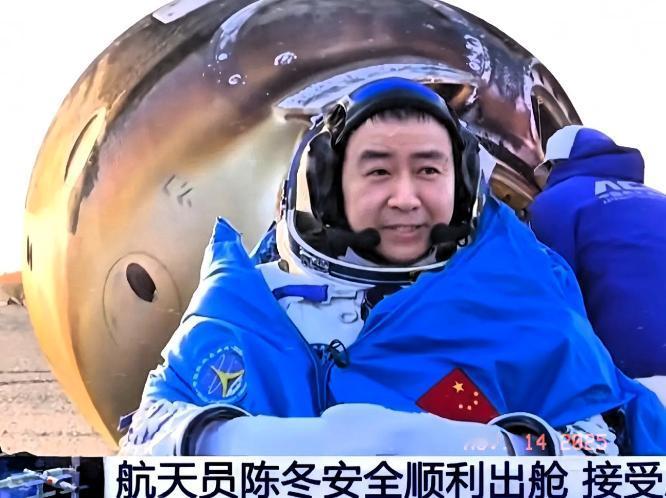

谁都没有想到,神舟二十号航天员陈冬回到地面第一件事不是紧急与家人取得联系,而是第一时间感谢了我们伟大的祖国。 2025 年 11 月 14 日,东风着陆场的着陆缓冲发动机刚熄灭烟尘,神舟二十一号返回舱舱门打开,陈冬那句 “感谢伟大的祖国!感谢所有为我们安全回家保驾护航的人们” 就通过镜头传遍全国。在外人看来,太空驻留 204 天的游子该先找家人报平安,但只有亲历过这次任务的人知道,这声感谢里藏着多少来自祖国的底气。 这次回家本就藏着一场惊心动魄的考验。原定 11 月 5 日返程的神舟二十号,临出发前发现返回舱舷窗出现细微裂纹,这种太空环境下的隐患容不得半点侥幸。可没等乘组多做准备,地面指挥中心已经启动应急预案 —— 早已处于待命状态的神舟二十一号迅速补位,从确认故障到敲定换乘方案,全系统联动的效率让人心安。 要知道,这种多船并行的应急保障能力,源于中国载人航天早已建立的组批研制模式,神舟十六号到二十一号飞船的并行设计,本就是为了应对太空探索中的各种未知风险。陈冬说 “乘坐神舟二十一号飞船回家,很踏实”,这 “踏实” 二字,正是祖国用周密预案和硬核技术托起来的。 从 2025 年 4 月神舟二十号发射升空,到在轨完成 4 次出舱、7 次载荷进出舱和数十项空间科学实验,每一步都离不开地面体系的支撑。飞船本身由航天科技集团五院抓总研制,可靠性和安全性指标都达到了航天器领域的极致要求,而背后是上千家科研单位组成的工程全线在协同作战。 就像陈冬说的,“中国航天经受住了考验,工程全线也交出了一份出色的答卷”,这份答卷里,有发射场 “零故障、零缺陷、零疑点” 的质量把控,有测控网络对飞船的全程精准追踪,更有无数科研人员在屏幕前的日夜值守。 在太空里,乘组最直观的感受是 “被牵挂着”。陈冬后来提到,在太空中深切体会到 “生命至上、安全第一” 不是一句空话。小到舱内的环控生保系统,大到应对空间碎片的规避预案,每一项保障都把航天员的安全放在首位。 这种底气可不是凭空来的,从中国航天员第 15 次为国出征的背后,是国家对载人航天事业数十年如一日的投入,是从飞船研制到航天员训练全链条的自主可控。当别的国家还在为单次任务的保障焦头烂额时,中国已经建起了能兜住所有风险的 “安全网”。 更何况,这次任务的圆满完成本身就是国家实力的证明。从神舟二十号解除应急待命到最终执行任务,从发现故障到安全返回,整个过程没有一丝慌乱。这种从容,源于中国航天早已形成的成熟体系 —— 从飞船设计、发射测控到应急救援,每个环节都有章可循、有备无患。陈冬和乘组能心无旁骛地完成科研任务,靠的正是背后整个国家航天工程的托底。 当一个人在太空里真切感受到,无论遇到什么风险,祖国都能第一时间给出解决方案;当他知道自己脚下的飞船、操作的设备、依赖的保障,全是同胞们用智慧和汗水铸就的,这种感恩自然会脱口而出。 这声感谢,是对工程全线数万科研人员的回应,是对国家航天实力的认可,更是对 “祖国利益高于一切” 这一航天人信念的践行。毕竟在探索太空的征途上,能让人毫无后顾之忧的,从来都是身后那个强大的祖国。 MCN双量进阶计划