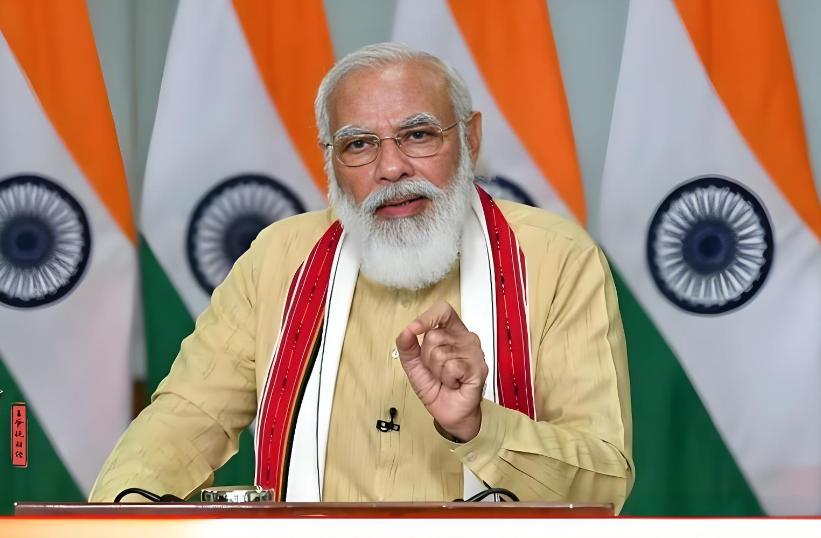

印度方面突然宣布了,正评估谋求加入CPTPP的可能性,动力很直接,就是把出口盘子做大,把订单抓住。 此事外界其实早有预判,毕竟从越南、马来西亚等国的经验来看,抓住新一轮全球供应链调整的窗口期,对出口型经济体来说,确实是决定未来10年国际地位的关键一步。 印度的中小企业是出口的“主力军”,贡献了全国出口的四成,对于这些企业来说,最希望的就是能低成本打入更大市场。 而CPTPP成员国,像加拿大、墨西哥、日本、澳大利亚等都是高收入、订单稳定的买家。越南入圈后,出口增速立竿见影,尤其是对加拿大、墨西哥的出口,年增长率一度接近23%。 这一幕,印度看在眼里、急在心上。外部订单向东南亚转移的趋势愈发明显,越南拿下了手机、服装等组装订单,印度不甘心只做低端加工,它渴望分到更核心的供应链环节。 全球供应链正在重构,苹果等巨头已明确表态,2025年第三财季起,销往美国的大多数iPhone将产自印度。 印度希望借机,从“世界组装厂”向“世界制造中心”升级,吸引更多高附加值产业落地。 眼下,不少海外订单在越南、马来西亚和印度之间摇摆,而CPTPP无疑是决定订单归属权的重要砝码。 但谈到CPTPP,门槛可不低。这个圈子要求极高:成员间99%的商品要做到零关税,85%以上的品类协定生效后立刻降税,服务贸易还得实行负面清单,金融、电信、知识产权、数据流通等都要全面开放。 印度这边,关税体制长期偏高,葡萄酒进口税率能高达150%,乳制品和谷物税负也常年居高不下,这和CPTPP成员国之间清零或大幅下调的税率差距异常明显。 最难啃的硬骨头,其实是国有企业和农业保护。CPTPP明确要求国企边界公开、补贴受限,国企名单要透明上报。 可现实中,印度的能源、金融、电信等关键领域,国企仍然掌握着主导权,许多国企靠政府补贴存活,7月,莫迪政府还决定放弃大规模私有化,反而向钢铁等国企注资。 要想完全按CPTPP规则“瘦身”,不仅是经济问题,更是政治大考。 农业方面,印度有6亿多农业人口,乳品、谷物等是“票仓”产业,CPTPP内,澳大利亚和新西兰的乳制品几乎零障碍流通,若印度放开,本土农民和乳企承压可想而知。 事实上,莫迪在8月就表过态,坚决不会在农民、奶制品、渔民福祉上让步,加拿大、澳大利亚等成员国,农产品准入是谈判焦点,这些国家不大可能轻易松口。 还有数据流通、知识产权等新兴领域,现在印度对数据本地化有严格要求,而CPTPP里,除极少数国家安全例外,数据是要自由流动的。 日本、澳大利亚等国尤为看重这一条,对印度来说,这既涉及信息安全,也与本土IT业利益密切相关。 再看通关、物流这些“硬件”,近几年印度投入巨大,12个主要港口升级,单一窗口清关系统推动落地。但和越南、马来西亚比,印度港口效率还有不小差距。 比如越南海防、胡志明港扩容后,货物到港24小时内即可通关,印度那瓦舍瓦等港口常常要等两天多。效率提升虽明显,但离一流水平还有距离。 印度与日本、东盟等已签自贸协定,但利用率并不高。原因很现实——关税减让和企业主力出口品类没对上。 政策红利没用上,效果被稀释,CPTPP标准高、覆盖广,如果不能让企业真正用得上,改革再多也很难见实效。 再看国际层面,CPTPP采用一致同意制,成员国任何一个不同意,都能让申请国“卡壳”。加拿大关心农产品,日本盯紧知识产权,墨西哥则对原产地规则极为严苛。 2019年印度退出RCEP谈判的前科还在,外界对印度的履约能力和谈判诚意始终存疑。 面对这些难点,印度其实有自己的“闯关”策略,关税方面,印度已和美国初步谈判,把部分关税从50%降至15至16%,为后续大范围降税试水。 对敏感产品,争取10至15年过渡期,重点护航农业和中小企业。国企改革上,不搞私有化,而是推动“商业化运营”,提高透明度,逐步公开国企边界,降低补贴依赖。 农产品则考虑选择性开放,优先放开非主粮作物和高附加值农品,对乳品、谷物争取长达10年以上的保护期,模式上参考日本经验。 印度还计划在物流、数字化、原产地规则等“硬件”方面加紧补课,比如投资200亿美元升级港口,推广单一窗口清关,目标是通关时间缩短至24小时之内。 预计出口增长25至35%,GDP增长1.2至1.8%并不是空话,高端制造业、半导体、汽车零部件等有望大幅吸引外资,印度“世界办公室加工厂”的目标才算真正落地。 最终,印度加入CPTPP,是一场“长痛不如短痛”的大考,短期会疼,但只要能把执行清单一项项落地,长远看换来的,是全球供应链的新赛道和经济结构的全面升级。 参考信源: 印度政府智库:这个中国“圈子”,咱还是得加入 2024-11-07 观察者网