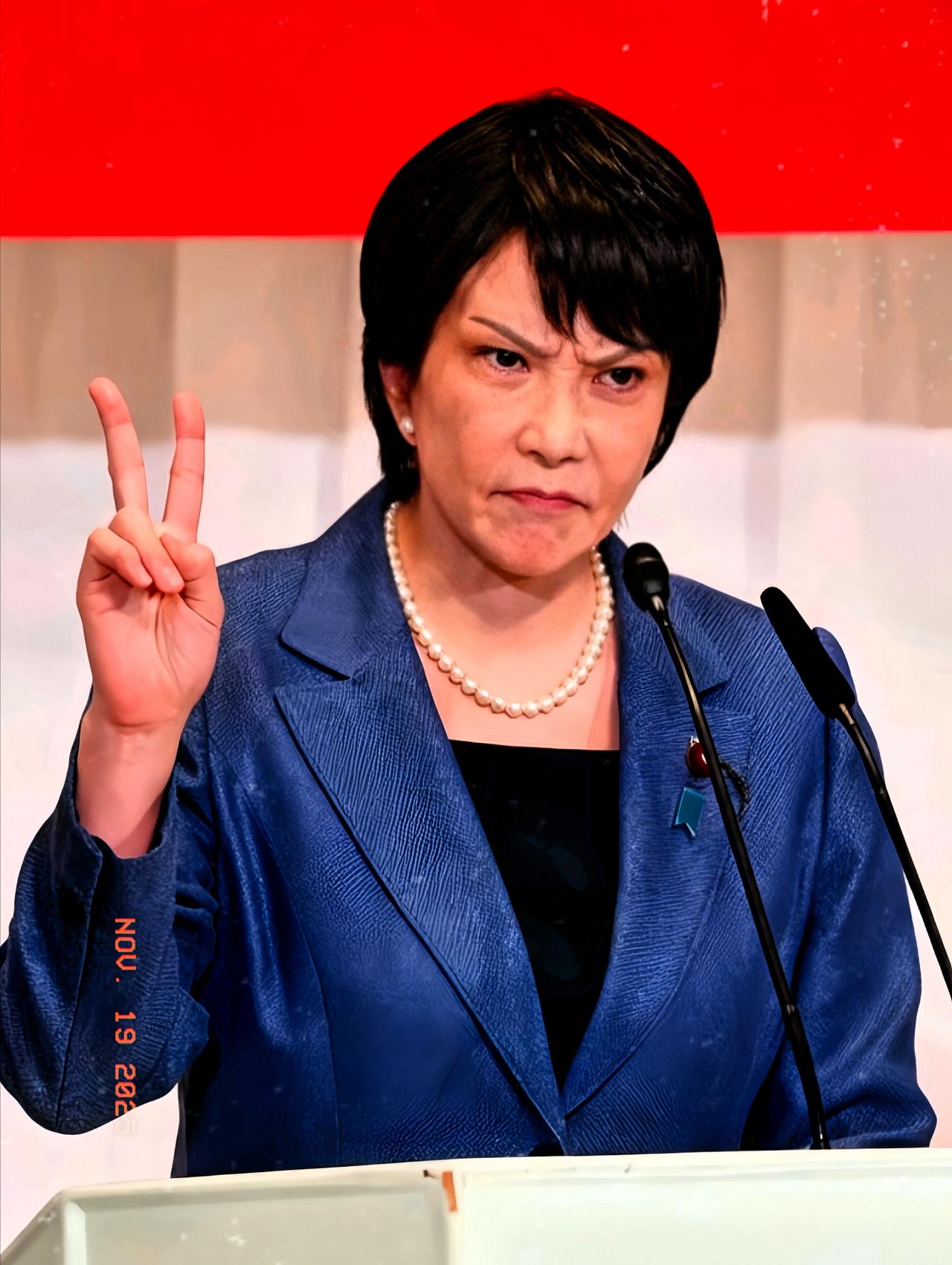

日本三次“入常”受挫,中国代表点出其致命伤:你根本“不够格”! 看到日本想“入常”的这条新闻,可能很多人第一反应是:“又来了,老生常谈。” 但今天,咱们不聊那些听腻了的大道理,也不做情绪化的批判。咱们静下心来,聊聊这件事背后,一个被很多人忽略的关键问题: 日本想“入常”,真正缺失的不是实力,而是那份让世界信服的“资格”。 这个“资格”,到底是什么? 它远不止经济发达、科技先进,或者在国际上多捐点款。它更像是一个人的人品和信誉——关键时刻,大家敢不敢把最重要的责任交给你。 一、历史,不是“想翻篇就能翻篇”的旧账 一提历史问题,有人可能会觉得:“都过去多少年了,总翻旧账没意思。” 但请想想,如果一个曾经对邻居造成巨大伤害的人,至今对那段伤害的定性都含糊其辞,甚至家里还有人时不时美化那段行为,邻居们会放心把整个小区的安保大权交给他吗? 安理会常任理事国,手里握着的是维护世界和平与安全的终极权力。这个位子上坐着的国家,必须对战争与和平有最清醒、最坚定的认识。 日本在历史问题上的态度,常常显得“战术上道歉,战略上模糊”。这种模糊,让遭受过侵略的国家无法建立信任。一个在历史认知上无法彻底清算、无法与过去彻底划清界限的国家,如何能让人相信,它在未来的重大决策中,能永远站在和平与正义的一边? 这不是揪住历史不放,而是在审视一个国家担当重任的“初心”。 二、外交,不是“选边站队”的单选题 这次傅聪代表特别提到了日本首相的涉台言论,这恰恰点中了另一个要害。 一个国家想成为世界领袖,它的外交政策必须有独立性和战略性,而不是成为另一个大国的“传声筒”或“急先锋”。 近年来,日本在国际事务中,常常表现出一种“选边站队”的急切感。尤其是在对华关系上,有时显得缺乏应有的冷静和定力。台湾问题涉及中国核心利益,是中日关系的政治基础。在这个问题上发出危险错误信号,不仅是对中国内政的粗暴干涉,更暴露了一种战略上的短视和投机。 一个真正成熟、负责任的大国,懂得在复杂国际局势中保持战略自主,致力于化解矛盾而非激化矛盾。通过挑衅一个常任理事国来寻求“入常”,这种外交操作本身,就显得很不“常任理事国”。 三、格局,要配得上那个座位 安理会不是“富人俱乐部”,不是谁钱多谁就能进。它的五个常任理事国,是第二次世界大战的胜利果实,是用数千万人的鲜血和生命换来的国际秩序基石。 这个秩序的核心,是反对侵略、维护和平、尊重主权和领土完整。 想坐上这个位子,意味着你要承担起超越本国利益的、对全人类的和平与安全负责的使命。这需要极大的格局和担当。 日本展现给世界的,更多时候是一个“经济大国”或“技术大国”的形象,而在“和平大国”和“道义大国”的塑造上,总让人觉得差一口气。它似乎更热衷于告诉世界“我想成为什么”,而较少用行动证明“我能为世界带来什么不同的、更积极的和平价值”。 说在最后: 说到底,中国代表的这番话,不是一个简单的“反对票”,更像是一面镜子,照出了日本在追求“政治大国”道路上最根本的缺失。 这条路,没有捷径。靠的不是技巧性的外交辞令,也不是紧紧跟随某个强权。它需要的是一个民族对历史的真正反思,一种独立自主、着眼长远的外交智慧,和一份愿意为全人类共同利益担当的、沉甸甸的格局。 当日本能真正向世界证明自己具备了这种“资格”时,我想,那个时候的讨论,才会是另一个样子。 在那之前,这条路,确实还很长。 爆料