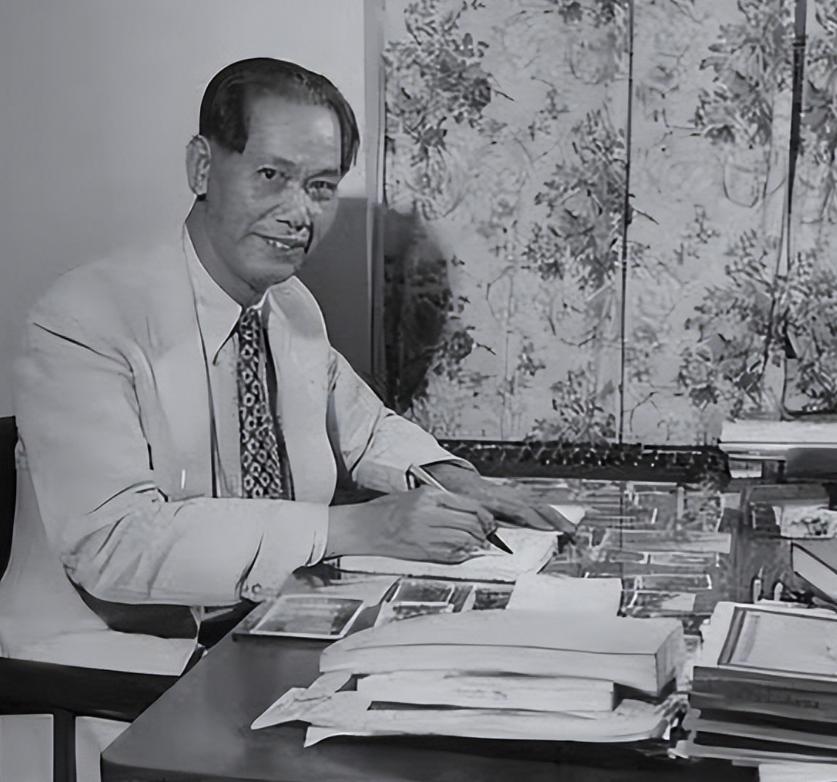

1934年夏,纽约港清晨的薄雾还未散去,一艘巨轮缓缓靠岸。 甲板上,一位身穿灰色长风衣的中年男子神色紧张,手里握着一顶旧军帽。他叫蔡廷锴,曾是抗日第一线的英雄将军,如今却成了国内的通缉犯。 但他没想到,迎接他的,不是冷眼,也不是沉默,而是整整三千多名华人兄弟。 他们高举旗帜,齐声呼喊他的名字。现场排成一道人墙的,是洪门致公堂的弟兄,个个腰间别枪、面容冷峻。 他们此刻不是帮会成员,而是为一位民族将军站岗的护卫队。 这不是一场普通的欢迎,而是一场沉甸甸的认同。 两年前,蔡廷锴在上海守着那座破败的前沿阵地。他带领十九路军死守闸北阵地,一个月不退一步。 敌军是日军三个整编师团,还有舰炮支援;他们只有老掉牙的步枪、打到脱皮的皮靴,还有从市民手里接过的一篮又一篮饼干和袜子。 每天,蔡廷锴都在一线跑。他的副官中弹倒下那刻,他甚至没时间多看一眼,只是吼了一句:“替我照顾好兄弟!” 那场战役结束时,他瘦了一整圈,鬓角也白了。但百姓却记住了这个“能跟鬼子死磕到底的将军”。 弃官起义,只为早日抗日 然而战场下来,等待他的不是掌声,而是政局的暗箭。 当时高层喊着“攘外必先安内”,蔡廷锴听完直摇头:“敌人在门口,咱还拿枪对着自家人?” 1933年,他带着一腔热血在福建另起炉灶,成立“中华共和国人民革命政府”,希望能从地方出发,逼中央直接抗日。这场冒险只坚持了53天,就被中央军围剿溃败。 他知道自己赌输了。 十九路军溃散,他被通缉、被悬赏、被特务追杀。他化名为商人,从厦门偷渡到香港,再辗转漂洋过海,踏上了美国的土地。 蔡廷锴刚抵美国时,心里打鼓:谁还记得我?谁愿冒风险接我这个“叛将”? 结果迎接他的是满街华人,一句“民族英雄”的呼喊,让他差点落泪。 洪门致公堂的头领司徒美堂亲自来接机。这个曾为修铁路、洗衣打工的老人站在台前,一句“你守过国门,我保你后路”,让全场掌声如雷。 从那天起,蔡廷锴的生命线被洪门牢牢接管。几十名洪门骨干组成护卫队,日夜寸步不离地守着他。 有一次他在芝加哥被盯上,是洪门弟兄提前拦下刺客,才保住他性命。 他们不要报酬,不求名利,只说:“将军能抗日,我们就不能让你死在美国街头。” 蔡廷锴后来开始在全美巡回演讲,宣传抗日,募捐军费。 他到旧金山那天,整个唐人街闭门谢客。不是罢工,而是“全城停业迎英雄”。餐馆、洗衣铺、杂货铺老板全去了市政厅广场,人挤人,人山人海。 他在台上讲淞沪战役的血与火,讲战士们用身体挡子弹,讲副官中弹后递来遗书说“将军别哭”。全场鸦雀无声。 一个70岁的老太太拿着一小袋子硬币递上来,说:“这是我攒了三年的老本儿,拿去给兵娃子买鞋穿。” 那天,仅旧金山就募捐了六万多美元。 在蔡廷锴流亡的那两年里,他一共访问了美国20多个城市,发表了160多场演讲,募集到上百万美元的抗战经费。而在他身边,从没缺过那群“腰里别枪”的洪门兄弟。 他们是码头工、洗衣工、厨子、老店掌柜,不是将军,却用命在保一个将军。他们不是军人,却用江湖的规矩,扛起国家的责任。 司徒美堂说得清楚:“洪门不是给人当打手的,我们是给中国人争口气的。” 1937年抗战全面爆发,蔡廷锴决定回国参战。他找到司徒美堂说:“我不能再躲了,我要回前线。” 洪门出资、华人捐款,给他买了船票、准备了经费。 临走那天,码头上挤满了人。洪门兄弟列队送别,司徒美堂拍着他的肩膀说:“你若阵亡,洪门替你收尸。” 船缓缓离港,蔡廷锴回头望了一眼那群目送他的身影,默默敬了个军礼。 这段尘封的往事提醒我们,英雄未必都披金挂银,也未必都在庙堂之高。那些为国守望的,不一定是大官,却一定是真人。 洪门护将,是义,是血,是一群草根对家国的深情回响。 在那个动荡的年代,他们不问前程、不论官阶,只认一个理:谁为国家流血,我们就为他站岗。 这,才是中国人最硬的骨头。