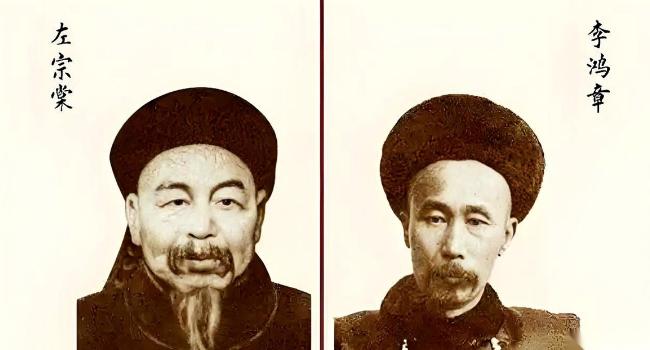

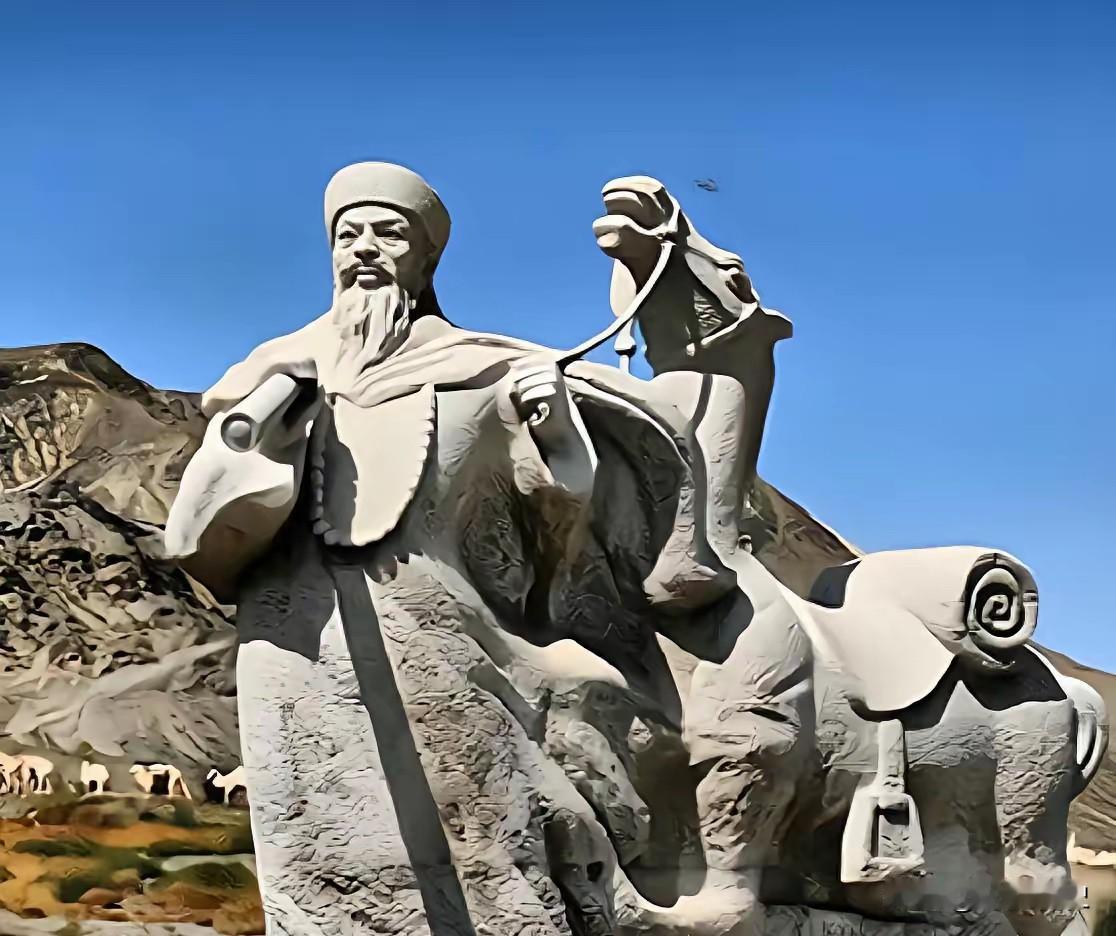

李鸿章的后代,基本都润出去了,成了富商、巨贾。左宗棠的后代,一个没走,全在国内,成了医生、学者、技术员。这事儿还真不能细琢磨。 李鸿章当年搞洋务、办实业,算盘珠子都快拨到洋人家里去了,骨子里就透着股“务实灵活”的劲儿。他不光自己跟外国资本打交道,还在家书里教后代“学西方的生意经”,这种商业基因算是刻进了李家血脉。 1901年李鸿章去世时,给家里留下的私产据说超过四千万两白银,上海、天津的码头、厂房一抓一大把,不少产业还通过外国公司运作,早就埋下了“国际化”的伏笔。 等到1949年,李鸿章六弟的第四代孙李家昶、李家景带着几十美元逃到香港,硬是凭着这股子商业嗅觉东山再起。他们从纺织厂的小生意做起,后来又跑到非洲开矿,靠着李鸿章传下的“周旋智慧”,在当地部落和殖民政府之间拿到独家采矿权,慢慢折腾出了横跨亚非的钢铁家业。 弟弟李家曙更狠,直接钻进马来西亚的原始森林挖钨铁矿,最后成了新加坡响当当的实业家。不过这些李家富豪都特低调,连定居在哪国的资料都藏着掖着,倒是李鸿章的外孙张爱玲更出名,只是她没沾商业光,成了作家,一生浮沉也算是李家后代的另一种写照。 反观左宗棠,这辈子就认“家国”两个字,抬棺进疆时喊着“国土丢一寸都不行”,这种倔劲儿直接融进了家训里。他没给后代留多少金银,只传下一句“读书不是为了当官发财,是为了国之所需”。 这也同样影响了他的后代。1955年在长沙周南附小当老师的左景范,是左宗棠的曾孙女,她教学生的模样,跟老祖宗教子孙的架势如出一辙。 左家后代真把“实学”刻进了骨子里。左宗棠的曾孙左景鉴成了外科界的泰斗,不光医术高超,还牵头创办了重庆医科大学,一辈子都在手术台和讲台之间连轴转;他的儿子左景伊更厉害,成了北京化工大学的教授,专门研究材料腐蚀,提出的“左氏定理”至今仍是行业标杆;还有左焕琛,身为复旦大学医学院的博导,后来当上海副市长时,一门心思搞科普,把上海科技馆建成了享誉中外的科普高地。 这些后人里,没一个想着靠祖宗名气搞投机,全是在实验室、医院里熬资历,凭真本事吃饭。 其实,两家后代的分化早有预兆。李鸿章签《中法新约》把越南宗主权拱手让人时,左宗棠气得写遗书骂“遗恨平生”,两人一个求“利益最大化”,一个守“家国底线”,格局差得不是一星半点。 反映在后代身上,李家有资本、有商业嗅觉,遇上时代变动就顺势出海逐利;左家没家底、有精神传承,认准“国家需要在哪,就往哪钻”。 李家后代里也有挥霍破产的,比如李鸿章的孙辈李子嘉,拿着遗产在海外放纵度日,最后穷困潦倒;左家后代却个个稳扎稳打,哪怕在特殊年代受了影响,也没丢了专业本事。 1978年恢复高考后,左家的年轻人又扎堆考上医学院、工科院校,把“实学报国”的路子续了下去。 说到底,家风这东西比金银靠谱多了。李鸿章留了金山银山,后代靠商业头脑在海外立足,却总像没根的浮萍;左宗棠传了精神家底,后人守着故土搞专业,反倒个个活得扎实。 如今海外的李家富商鲜少露面,国内的左家学者还在各自领域发光,这结局早就被两位老祖宗当年的选择,写得明明白白。