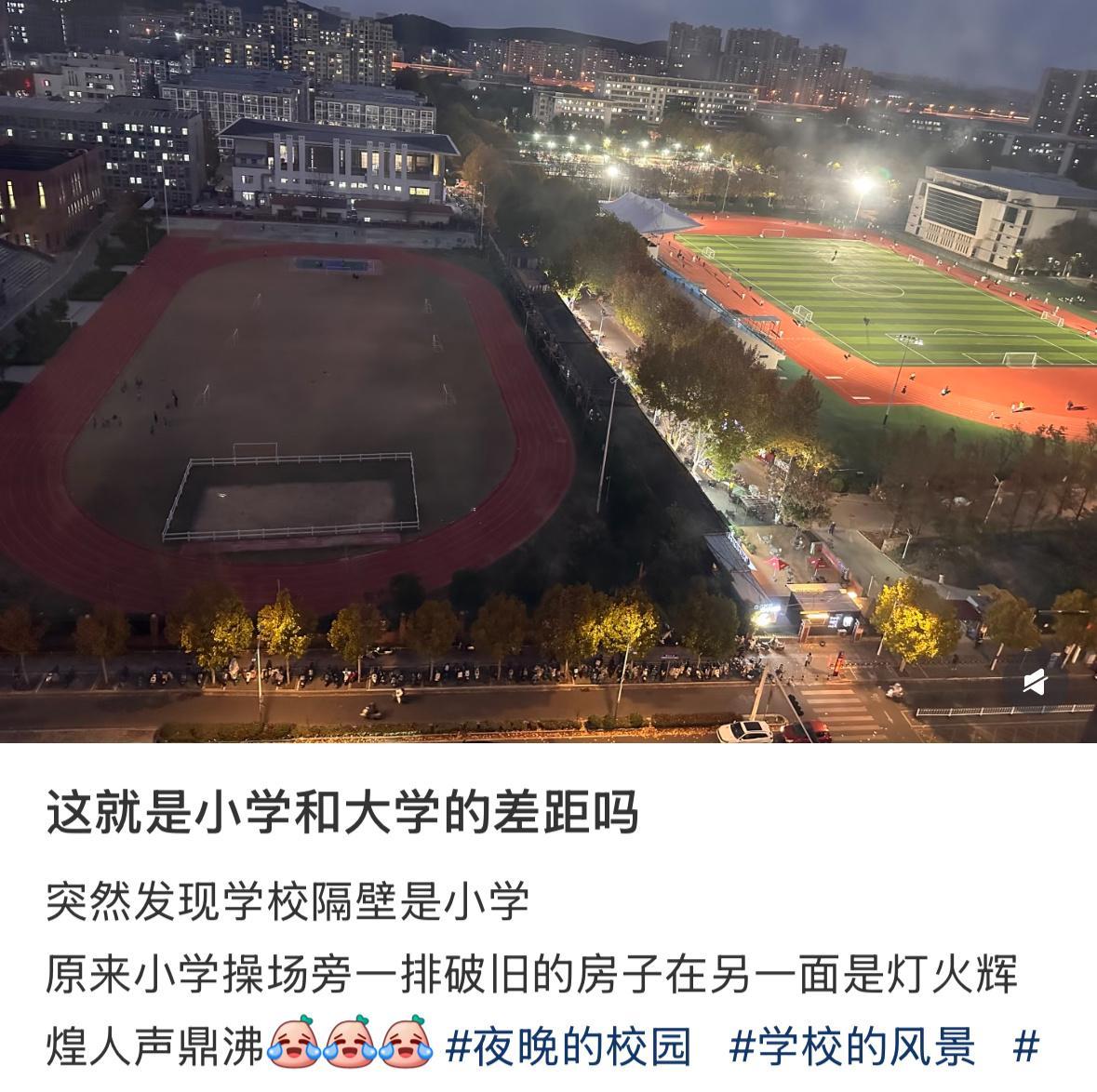

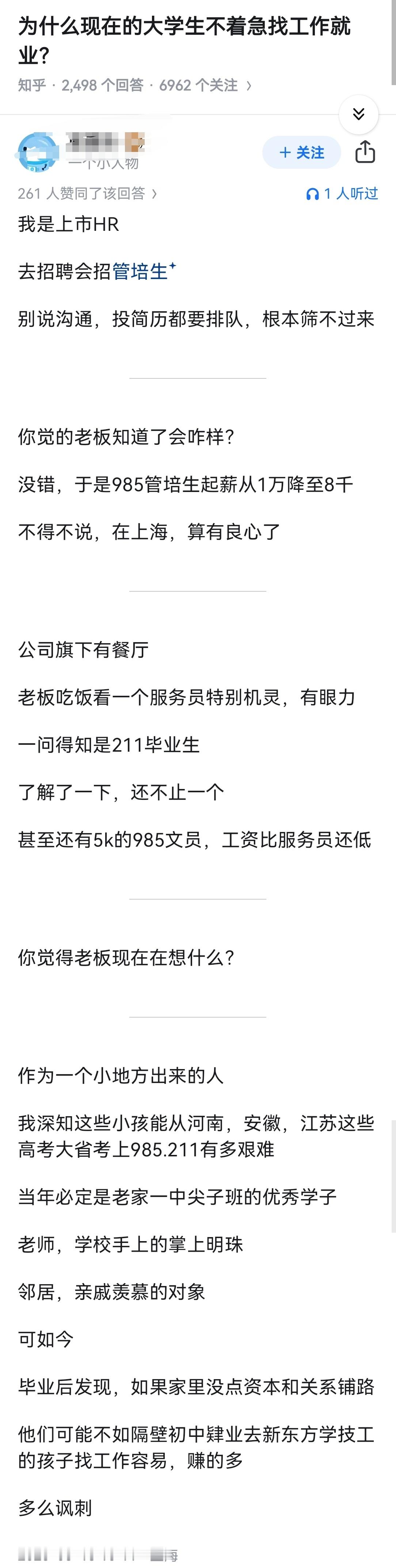

新思维:莫让流量至上,耽误了青春的成长 当下,一些学生开始把“直播热度”视为评判自我和生活的重要标准。他们在点赞、涨粉和刷礼物的持续刺激下,没日没夜地沉浸在“流量至上”的追求中——这股风潮早已不局限于大学,连中小学生也渐渐显露苗头,亟需家长与社会警醒。 你看,当大学校园的晨读声中混入了直播开场白,图书馆的灯光下映照着手机屏幕里跳动的点赞数;当中学课堂的课间,孩子忙着回复粉丝评论,小学操场的角落,有人举着手机模仿“网红套路”拍视频,“流量至上”正悄然裹挟着不同阶段的年轻学子,将直播热度奉为圭臬,把点赞涨粉当作标尺,在虚拟世界的欢呼声中,渐渐模糊了青春本该有的成长方向。 其实,流量的逻辑,从来都是“短期刺激优先”:它不需要深度思考,只需要即时的情绪共鸣;不需要长期积累,只需要转瞬即逝的新鲜感。可青春时光,恰恰是人生最该“慢下来”“扎下根”的阶段——于大学生,是在实验室调试数据、图书馆啃读厚书、辩论赛碰撞思想、社会实践触摸真实,以此塑造人格、形成主见;于中小学生,是在课堂汲取知识、操场挥洒汗水、与同伴真诚相处、在自然里感知世界,以此搭建认知的基石、培养纯粹的心性。这像小树扎根,唯有在地下默默延伸根系,才能长成参天大树;若把精力都耗在追逐流量上,就像在沙滩上筑塔、用花期挤占扎根时间,看似热闹,实则根基浅薄,风一吹便轰然倒塌。 当然,更可怕的是,流量的评价体系会悄悄扭曲年轻人的价值观。当“火不火”代替“学没学好”,“赚没赚钱”盖过“成长了多少”,他们会渐渐习惯用外界眼光定义自己:点赞少了就焦虑,涨粉慢了就自卑。大学生为打造“学霸人设”伪造笔记直播,结果期末挂科;中学生为蹭热度故意制造争议,弄丢了少年的纯粹;小学生模仿“成人化”表达,过早沾染功利浮躁——这种被动迎合,不仅拖垮学业、打乱成长节奏,更会让他们在长期心理内耗中,弄丢真正的自己。 青春不该是一场急功近利的直播,人生更不是一场追求流量的竞赛。那些靠流量堆砌的“热度”,终会像潮水般退去;唯有扎实的知识、独立的人格、坚定的内核,才是能陪伴人走得远的“底气”。无论大学生、中学生还是小学生,青春时光都弥足珍贵,与其在虚拟世界追逐转瞬即逝的光芒,不如沉下心来:读几本好书,学一项技能,交几个挚友,做几件真正能让自己成长的事。 毕竟,能定义人生的,从来不是屏幕上的数字,而是走过的路、读过的书、沉淀的底气。莫让流量迷了青春的眼,慢慢来,扎实走——你想要的,时间终会给你,且比流量更持久,更珍贵。 象牙塔下逐流光,三更灯火对萤窗。 点赞虚妄遮慧眼,涨粉浮名乱寸肠。 少年当立青云志,莫为浮华弃锦章。 深耕自有参天木,何羡昙花一寸香。 学校