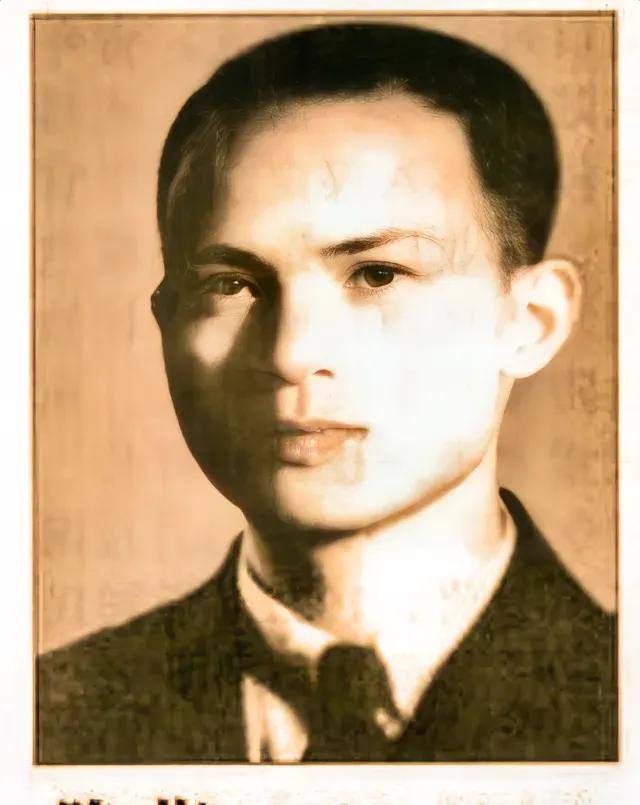

这是1955年,伟大领袖毛主席为我国当时唯一的女将军李贞授衔,55年的开国少将。她丈夫甘泗淇,55年的开国上将,致敬中华人民共和国第一位开国女将军。 一九五五年九月二十七日下午两点三十分,中南海国务院礼堂灯光雪亮,军乐一响,整排军装里,多出一个不一样的身影,帽檐压得低,却挡不住视线往那边飘。 那是礼堂里唯一的女将军。 四十七岁的李贞,肩上的少将军衔刚挂上去不久。 她身边是丈夫甘泗淇,开国上将,名字和她挨在一起被念出来。到下午五点,授元帅和勋章,二级八一勋章、二级独立勋章、一级解放勋章一枚一枚挂到她胸前。 往前翻几页,她的底子寒酸得很。 一九零八年,她出生在湖南浏阳一个穷苦农家,家里六个女儿。 六岁那年,娘咬着牙把她送去当童养媳,嘴上还得硬撑一句“去了有出息”,转头抹眼泪。 小丫头从此只有一个叫法,“旦娃子”,连个正经名字都没有。 婆家的日子,全靠一副小身板硬扛。 鸡叫就起,三更才睡,洗衣、烧火、下地,慢一点就是一阵骂一顿藤条。 她自己算过,几乎一天要挨一回打。 多年以后,她已经穿上军装,夜里还常做同一个梦:上山砍柴,天黑又下雨,路滑得很,急得脚发软,就是赶不回家,一身冷汗醒过来。 一九二六年,大革命的风吹到浏阳,旦娃子琢磨了几天,把辫子往桌上一放,一剪子下去,人就换了个劲。 她摸到永和区的妇女协会,小屋里坐着的都是女同志,听说她是童养媳,当场点头收下。 那天给她起了个新名字,叫“李贞”,“贞”是忠贞不渝的那个“贞”。 十八岁之前,她只有“旦娃子”三个字,从那一刻起,算是给自己重新安了个名分。 一九二七年三月,她十九岁,加入中国共产党。 不久,“四一二”反革命政变砸下来,大批共产党人和革命群众被杀。她和几位同志悄悄把断掉的线头接上,成立临时党支部,白天装作普通农妇,夜里摸黑串门。 在党的领导下,浏东游击队组建,她成了士兵委员长,是队里唯一的女队员。 武器差,子弹少,她和战士们守山、埋伏、转移。 有一次打主意打到团防局头上,她换上大红嫁衣,坐进花轿,敲锣打鼓进城,抬到门口,笑脸还挂着,手上的动作已经换成游击队员的节奏。 抗日战争打起来,她在前线跟部队一起折腾;解放战争,她跟着大部队一路推进;抗美援朝,她的身影也和部队一起跨过鸭绿江。 一个从乡下逃出来的童养媳,在几场大仗里熬成了少将。 一九三五年前后,贺龙当媒人,她和甘泗淇成了亲。婚礼没多少排场,队伍在路上,能把两个人叫到一处已经不容易。长征开始没多久,她的肚子一天天鼓起来。 长征路,连小伙子都走得脚底起泡,对一个孕妇更不客气。山高路险,饥一顿饱一顿,她扛着肚子往前挪,扛到后来发烧、头晕。甘泗淇翻出自己从莫斯科中山大学带回来的那支金笔,那是当年得的奖励,他把金笔卖了换药和草药。 过草地时,天冷地湿,她早产,孩子因为营养不良,很快就没了气息。身边只是一张临时搭起来的草铺,她产后虚脱,又被病一阵阵往下拖。 病缓过来,医生给的判断很干脆,以后想要自己的孩子,机会不大。 她嘴上不叹气,把苦往肚里咽,继续穿军装、带队伍。别人提起,她只说长征就是拿命换下来的。 战友一批批倒下,烈士遗孤成了一个个操心事。 她和甘泗淇一合计,把孩子接回家。 老战友陈希云牺牲,他的大女儿陈小妹来了;苗族老红军朱早观病逝,他的女儿朱一普也来了。 算到后来,二十多个烈士遗孤在这个家里扎了根。 吃饭的时候,桌子一张不够,两张不够,得拼到二三桌,碗筷一响一片热闹。 谁饭量大,谁挑食,谁爱抢菜,她看在眼里。 星期天和节假日,只要抽得出身,她会领着一群孩子去看电影、逛公园。别人问起,笑着说,这些都是革命留下的娃,得好好带。 这些孩子明白,自家父母倒在了哪片战场,也知道为什么坐在这张饭桌边。 有人叫她“阿姨”,有人叫她“妈妈”。 血缘在这个院子里慢慢淡了,留下的是有人拉一把、有人替他们记住父亲的名字。 一九九零年三月十一日,李贞在北京走完这一生,八十二岁。 她有两根金条,一根给老家浏阳县,一根给甘泗淇的老家宁乡县,用在教育上。 手里那点存款被她分成两份,一份当党费交给组织,一份捐给宋庆龄儿童福利基金会。至于自己,没留下一件所谓值钱的东西。 从六岁被送走的“旦娃子”,到浏东游击队里唯一的女兵,到礼堂灯光下那颗女将星,人们再提起李贞,眼前会叠出两个画面:一个是浏阳土屋里挨打的小姑娘,一个是中南海礼堂里站得笔直的少将。