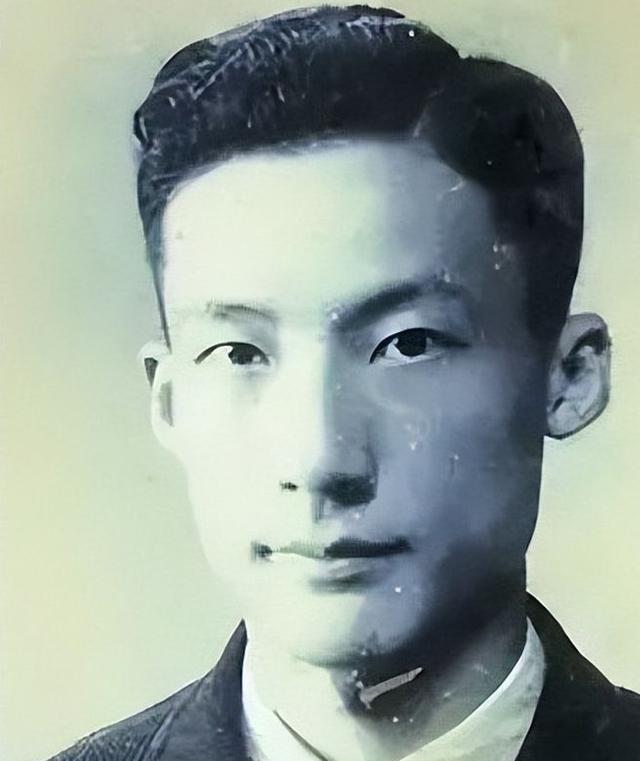

1949年,沈醉正在家中部署对杨杰的暗杀,母亲听到后,质问沈醉:“你把杨先生杀了,孩子们问你,谁杀了杨伯伯,你怎么回答?” 1949年8月,昆明的天空笼罩着一层薄雾,潮湿的空气里弥漫着山雨欲来的紧张气息。 那年的云南像个被捏紧的陶土罐,国共对峙的裂痕沿着罐身蔓延,每个人都在等最后一声碎裂。 沈醉的军统云南站办公室里,毛人凤的密电在铜制镇纸下泛着冷光,“三日内清剿杨杰”的字样像未干的血渍。 杨杰住在翠湖西岸的法式小楼,窗台上总摆着盆茉莉,那天早上花瓣上的露水还没干透,军统的暗哨已在巷口的梧桐树后站了两个时辰。 沈母推开书房门时,手里那本线装《论语》正翻到“己所不欲”,泛黄的纸页被她捏出一道新的折痕。 沈醉捏着密电的手指泛白,母亲的声音从身后传来,像根细针穿过他紧绷的神经——他突然想起小女儿昨天还缠着杨杰要画荷花,说杨伯伯的墨荷能开到纸上。 当晚,他让副官以“巡查安防”为由绕到杨宅后门,塞给门房一张字条,上面只写着“翠湖今夜起风”。 给毛人凤的回电则用了暗语:“鱼已深潜,需待潮落。” 没人知道沈醉的犹豫里藏着多少算计。 是母亲那句“孩子们问你”戳中了软肋,还是他早已从电报密码里嗅出国民党的败味? 后来起义时他说“良心未泯”,但当时昆明城里,卢汉的省府卫队正悄悄替换城防炮位,或许各方势力的拉扯,本就让这盘棋布满了岔路。 9月初毛人凤带着卫队住进翠湖宾馆,金丝眼镜后的目光扫过沈醉递上的监视记录,突然把茶杯往桌上一磕:“明天动手,我亲自督阵。” 特务们撞开杨杰家门时,砚台里的墨汁还在晕开,稿纸上“军事改革”四个字刚写了一半,藤椅上搭着的蓝布长衫还带着体温——人却没了。 杨杰是怎么跑的? 有人说是沈醉的亲信提前敲了三下车窗,有人讲是卢汉的副官用军用电话直接打给了杨宅管家,更离奇的说法是香港来的电报员把“速离”两个字夹在了天气预报里。 这些说法都没实证,但那个清晨的昆明,确实有架民用小飞机在巫家坝机场提前半小时起飞,乘客名单上写着“杨漱石”——那是杨杰的字。 可惜香港不是避风港。 9月19日跑马地的寓所里,杨杰倒在书桌旁,手里的钢笔把“新中国”三个字划得墨团淋漓。 保姆说他前一晚还在改那篇关于西南防务的文章,台灯亮到后半夜。 沈醉后来在回忆录里写,那天母亲站在书房门口,手里的《论语》被晨风吹得哗哗响。 “你怎么回答孩子”这句话,像根刺扎在他心里,直到1949年12月云南起义的枪声响起,才跟着硝烟慢慢化了。 历史总在细节里藏着温度。 一个母亲的追问,一本磨破的旧书,几句模棱两可的暗语——这些碎片拼起来,或许才是那个年代最真实的模样:每个人都在黑暗里摸着石头过河,有人踩空,有人上岸,有人把石头留给了后来者。 如果当时沈醉没犹豫呢? 如果杨杰那支钢笔写完了最后一个字呢? 历史没有如果,但那些“如果”里,藏着人性最本真的挣扎。