大千世界无奇不有,怪事不少见,三年前有一个老头大约七十多岁。那天我正在院子里翻晒玉米,听见门口有动静,抬头就见他站在篱笆外,穿着件洗得发白的中山装,袖口磨出了毛边,脚上是双旧解放鞋,鞋帮沾着些黄泥巴。 三年前那个秋老虎正凶的午后,我蹲在院子里扒拉玉米。竹匾里的玉米粒被晒得发亮,金黄金黄的,风一吹就滚来滚去,我拿木耙子把它们摊得匀匀的,额头上的汗滴在玉米上,滋滋响着就没了影。 篱笆外突然有了动静。不是风吹竹叶的沙沙声,是鞋底蹭着泥地的“嚓嚓”声。我抬头,看见个老头站在那儿,七十多岁的样子,背有点驼,像株被晒蔫了的玉米秆。 他穿件中山装,蓝布洗得发白,肩膀处有块补丁,针脚歪歪扭扭的,倒像是自己缝的;袖口磨出了毛边,露出里头洗得发黄的秋衣;脚上是双解放鞋,鞋帮沾着黄泥巴,鞋尖还沾着片干枯的玉米叶。 我停下手里的活,直起腰。“大爷,您找哪位?” 他没立刻说话,眼睛盯着竹匾里的玉米,喉结动了动,像是在咽口水。左手背在身后,右手攥着个蓝布包,包角磨得发亮,露出里头的白棉线。 这年头还有人揣着布包串门吗?我心里嘀咕,该不会是来讨水喝的吧?院子里的水壶就放在石桌上,我刚想开口让他进来坐,他突然往前挪了半步,脚差点踩进篱笆下的排水沟。 “你这玉米……”他终于开口,声音有点哑,“晒得真好,一粒是一粒的,不像我家的,总黏糊糊的,容易发霉。” 我笑了:“得多翻几遍,正午太阳最毒的时候翻一次,下午四点再翻一次,晚上收进屋里,别沾露水。” 他点点头,右手把布包攥得更紧了,指节都发白。“我家老婆子以前也会晒玉米,她手巧,翻得比你还匀……”话说到一半,突然停了,眼睛瞟向远处的田埂,那里有几棵老玉米秆,叶子都黄透了。 我没接话。石桌上的水壶在太阳下冒着热气,壶嘴飘出的水汽扭了扭,就散了。 他深吸口气,把布包拿到身前,慢慢打开。里头是四个煮玉米,黄澄澄的,还冒着点热气,玉米须沾在上面,像老太太的白头发。“这是我刚煮的,自家种的,甜。”他把布包往篱笆里推了推,“你尝尝,就当……就当请教你晒玉米的法子了。” 我愣住了。玉米还温乎着,隔着蓝布都能感觉到那点热乎气。 “大爷,这哪用请教,举手之劳。”我伸手去接,指尖碰到他的手,糙得像老树皮,裂开的口子上还沾着点玉米浆。 “拿着吧。”他把布包塞进我手里,转身就走,解放鞋踩在泥地上,“嚓嚓”声越来越远。走了几步,又回头喊:“要是下雨,玉米没晒干,就用柴火烘,小火,别烤焦了——老婆子以前教我的!” 我捏着那包热玉米,看着他的背影。中山装后领有个小破洞,露出里头秋衣的补丁,和肩膀上的补丁一样歪歪扭扭。 后来我才知道,他老伴去年冬天走了。孩子们在城里买了房,接他去住,他不去,守着老院子里的三分玉米地。种玉米,煮玉米,晒玉米,都是跟老伴学的,怕哪天忘了,就真没人记得他们一起种过多少茬玉米了。 那天的煮玉米真甜,甜得我嗓子发紧。 现在每到晒玉米的季节,我都会多煮一锅,放在篱笆边的石桌上。有时候他会来,穿着那件洗得发白的中山装,手里攥着蓝布包,站在篱笆外,看我扒拉玉米,像看一幅怎么也看不够的画。 竹匾里的玉米粒还在滚来滚去,阳光落在上面,金灿灿的。风一吹,好像又听见了那天的“嚓嚓”声,和那句没说完的话:“老婆子要是还在,肯定也想尝尝你家的玉米。”

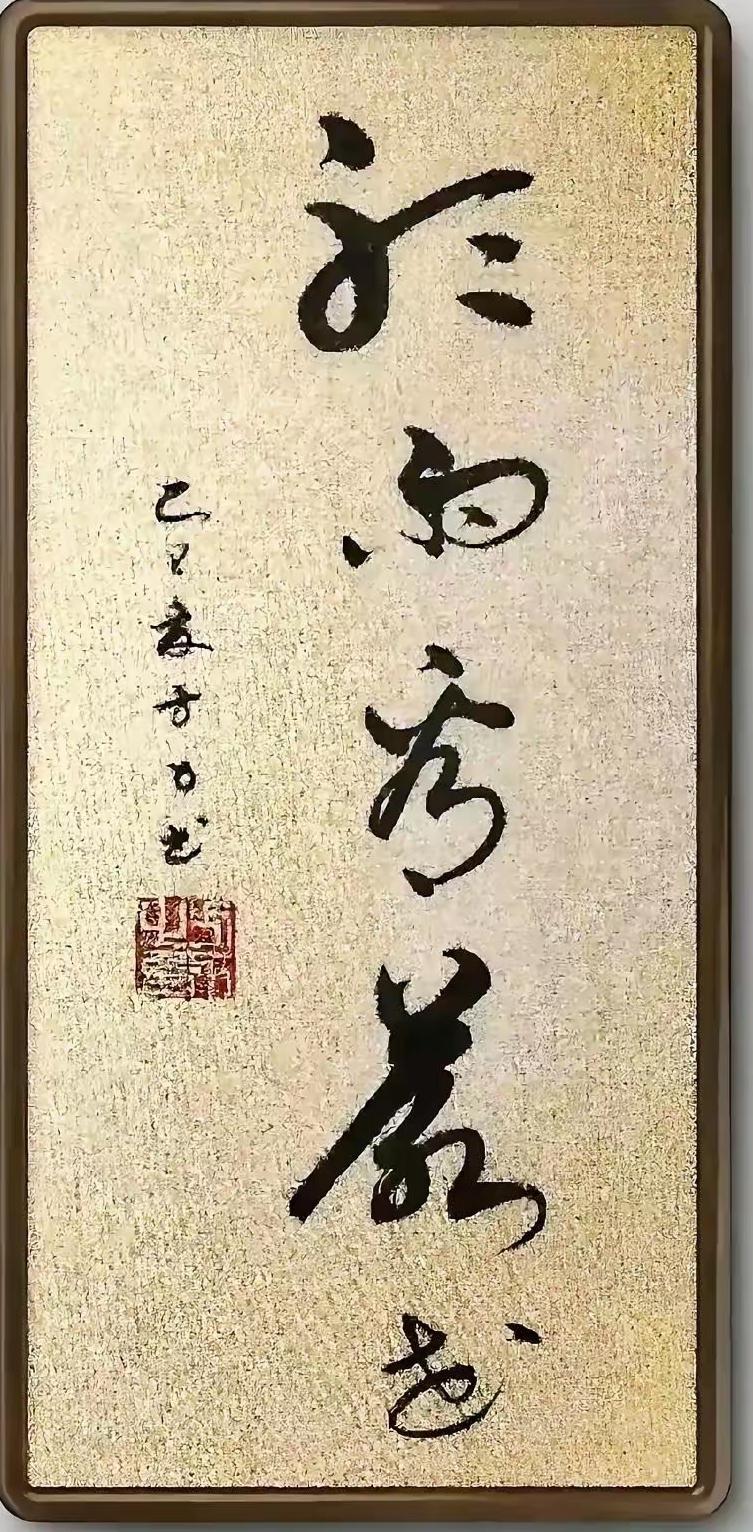

与艺术相逢,于方寸间镌刻高光李冰冰

【6点赞】