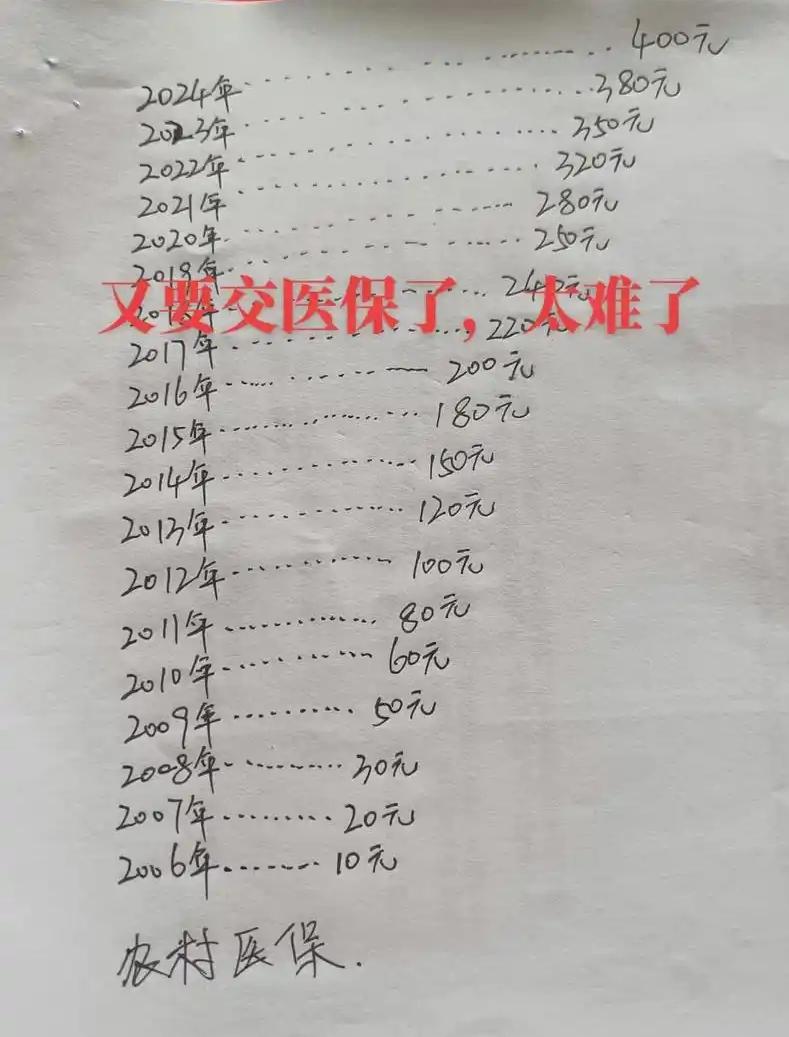

二叔蹲在自家门槛上,指间的烟卷燃到指尖才猛地缩回,把烟头摁在鞋底碾灭。 “一家六口,一人400,整整2400块。”他哑着嗓子反复念叨,瞥了眼屋檐下挂着的干瘪玉米串,语气里满是纠结,“这钱能买两袋半化肥,够明年种三亩地;给小孙子交补习班费,能撑三个多月,哪舍得扔在‘看不见摸不着’的医保上。” 看他掏出皱巴巴的牛皮纸账本,铅笔写的开销密密麻麻:种子180、农药230、孙女校服150、老母亲降压药86……数字被反复圈画,纸页磨得发毛。二叔今年五十六,背早被农活压驼,新农合刚推行时,一人10块钱他立马全办,总说“花小钱买踏实”。可缴费涨得比庄稼还快,今年飙到400块,去年二婶腰疼住院,跑两趟才开转诊证明,花三千多只报销八百块,“折腾半天不够路费饭钱”。眼下更难:小孙子择校费没凑齐,老母亲药不能断,拖拉机维修费又要几百。“不是不懂医保好,可每分钱都得花在刀刃上。”二叔红着眼眶抹了把脸,起身时膝盖“咔嗒”响,“跟老天爷赌把身体,不能让地荒、孩子断学。” 傍晚炊烟袅袅升起,二叔扛着锄头去浇冬小麦,夕阳把他的影子拉成一道弯着的脊梁,渐渐融进暮色。村里断缴新农合的人家越来越多,他们不是不爱惜身体,只是在柴米油盐的生计与未知的疾病风险间,不得不做最现实的选择。 那本记满琐碎开销的账本,2400块的缴费单,压在二叔心头,也压在无数农村家庭心头,沉甸甸的,透不过气。