十字路口烧纸钱,民间信仰的神秘力量!清明习俗你不知道的事

观天象,定时令。在古人的世界里,天文不仅是头顶上的星辰,更是指引生活节奏的指南针。

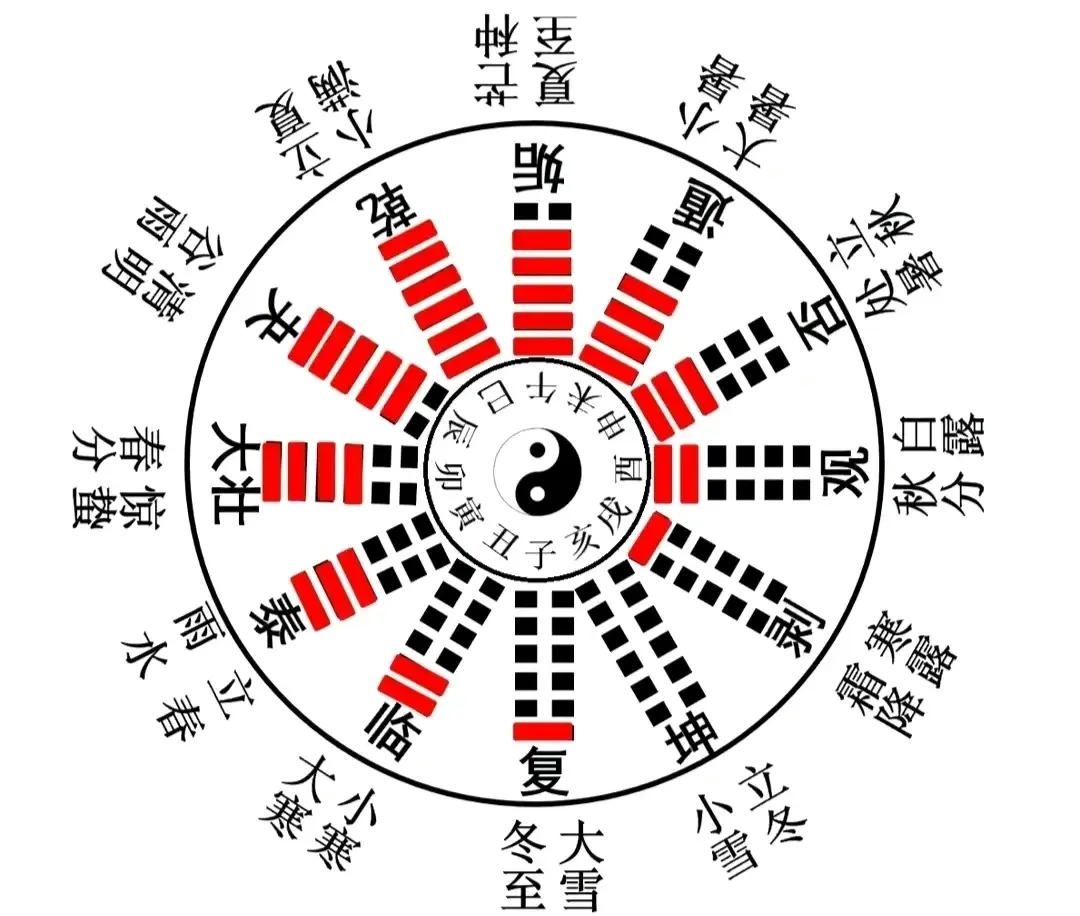

清明节,作为中国传统节日之一,其日期的选定并非偶然,而是中国古代人民智慧的体现。它定在冬至之后的第105天,这一时间节点富含深厚的文化意义。冬至,作为一年中白昼最短、夜晚最长的一天,象征着光明与温暖的衰微和复苏。自冬至起,阳光逐日增强,自然界万物开始蓄势待发,准备迎接春天的到来。

到了清明,自然界生机勃勃,万物生长,春耕农事正忙。人们在这个时候会走出家门,走进大自然,进行踏青、祭祖等传统活动。这不仅是对先人的缅怀,也是对自然界生命力的颂扬。人们在这一天,以天时为序,以自然为师,续写着人类与自然和谐共生的美好篇章。

古人把这样的智慧融入日常,形成了一套与自然同步的节气系统。清明正是这股智慧的流淌点,它不仅是一个节日,更是春天的一个节气。清明的到来,不是简单地翻开日历,而是通过观察太阳在黄道上的位置,每前进15度,一个节气过去,清明便在视觉上告诉人们:春天来了,是时候纪念远去的亲人感受生命的循环。

“二月清明”提醒人们这个清明来得更早些,抢在繁忙的农作前,先行祭祖、扫墓。而“甲辰龙年清明”更是六十年一遇的天文奇观,给这个已经充满仪式感的日子增添了一层难得的天时。这些特殊的年份,就像是天文的彩蛋,给传统的清明节增添了更多的讲究和期待。

春风拂过,黄土轻扬,扫墓是清明时节不可或缺的仪式。追溯历史的长河,扫墓习惯源远流长,不仅仅是对先人的一份怀念,更是中华民族对生命、对自然、对宇宙秩序敬畏的表达。早在周朝,祭祖就已成为国家大典,而民间则有在特定日子祭扫的风俗。这传统习俗,深植于中国人的骨髓之中,不仅强化了对家族纽带的认同感,也映射出社会对德行与孝道的尊崇。

清明时节扫墓是将哲学与道德观念具象化的活动。家家户户出动,带着纸钱、鲜花和祭品,踏上去往祖坟的路途。这一路的行进,有的沉默寡言,有的则叙述往昔,仿佛在告诉每一寸土地,他们未曾忘记。祭祀开始,烟雾袅袅上升,寓意着人世间的祈愿与敬意,透过云霄传递到另一个世界。扫墓不只是对过往生命的追思,更是对现世生活的一次反观,提醒人们珍惜眼前,传承家族的美德,让人在尊重传统的同时,也在不断地审视和更新自己的生活方式。

现代传媒的发展和教育的普及,成为了传统文化传承的新渠道。电视节目、网络文章和学校的特别课程,都在向年轻人介绍这个节日的历史和文化意义。这样的传播方式,不仅让清明节的传统得以在数字时代继续生存,还帮助年轻一代理解和欣赏这一传统。他们通过网络平台表达对亲人的追思,或者通过参与社区组织的公共祭扫活动来体验传统风俗,这些新的做法让传统文化在现代社会中焕发新的活力。

三.十字路口的神秘仪式:烧纸钱的民间信仰十字路口,四面通途,自古便有其独特的象征意义。清明节烧纸钱,尤其在路口进行,这不仅仅是个简单的动作,背后蕴含的是深厚的文化底蕴和民间信仰。传说十字路口是阴阳两界的交汇点,烧纸钱能够让逝去的亲人在彼岸感受到家人的思念和供养。这样的习俗体现了人们对于未知世界的敬畏以及对于死亡的一种心理安慰。在这里,烈焰摇曳,烟云缭绕,纸钱化作飞灰,仿佛带着生者的牵挂,跨越了生死的界限。

民间流传着各种关于纸钱的顺口溜,这些不仅仅是口头禅,更是一门民间学问。它们折射出社会的民俗理念,甚至包含了对四方神的尊敬,寓意着人们希望得到神明的庇护,无论是生活中的顺遂还是死后的安宁。这些顺口溜在一代代的传唱中,不断被赋予新的含义,成为民间文化的一部分,贯穿在人们的日常生活中,同时也是对传统信仰的一种坚守。

随着城市化进程的加速,烧纸钱这一传统面临着前所未有的挑战。空气污染、公共安全等问题使得这项活动在某些地区受到限制,甚至被禁止。社会对此有着复杂的反应,一方面是对传统文化的坚持和怀念,另一方面则是对现代生活环境的考量。在这样的背景下,烧纸钱的现代变迁引发了广泛讨论。人们开始寻找更为环保、安全的方式来继续这一传统,如使用生物降解材料制作的纸钱,或是通过电子方式进行祭拜,试图在尊重传统与适应现代之间找到一个平衡点。这样的探索和尝试,不仅映射出传统习俗在当代社会的转型,也反映了现代人对于传统文化的态度和期待。

清明节的假期安排对现代人的祭祀活动有了新的影响。时间变得更紧张,人们不再有足够的空闲来进行长时间的追思和纪念。在这个高速运转的社会里,许多人选择在有限的假期内快速完成祭祀,甚至有些人因为工作等原因无法回家,只能选择寄托哀思的其他方式。这样的变化使得清明节的祭祀活动呈现出多样化的趋势,传统的纸钱和香烛渐渐让位给了更为便捷的表达方式。

社会对于清明传统的接受程度和变迁也在不断演进。传统的墓园扫墓活动,正逐步与线上祭祀等新兴形式结合。网络平台提供的虚拟祭祀服务,让那些无法亲自到墓地的人也能表达哀思。照片、视频、虚拟蜡烛和鲜花,以及各种互动功能,都让人们能够在任何地方、任何时间,缅怀逝者。这种新形式的祭祀不仅节约了时间,也适应了现代生活的节奏,让传统习俗与现代技术产生了有趣的融合。

在尊重传统的同时,让清明节的习俗更贴近现代人的生活需求,成为了一个讨论的焦点。人们开始寻找各种方式,来平衡传统与现代之间的差异。环保扫墓、家庭小型纪念仪式,甚至是社区共同举办的追思活动,都是这种努力的体现。这些新兴的方式不仅保留了清明节的传统精神,还增添了新时代的气息,让这个古老的节日重新焕发出新的生命力。接下来,将进一步探讨这些创新做法背后的意义,以及它们如何帮助现代社会更好地理解和传承这一深具文化价值的传统节日。