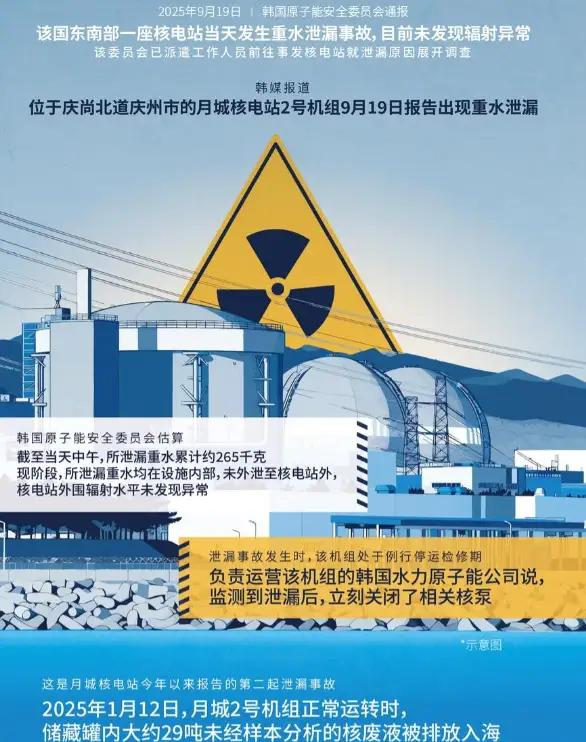

韩国又出事了!核电站泄露距山东900公里,沿海城市全都坐不住了。据央视新闻客户端,韩国原子能安全委员会19日通报,该国东南部一座核电站当天发生重水泄漏事故,目前未发现辐射异常。该委员会已派遣工作人员前往事发核电站就泄漏原因展开调查。 韩国核电站发生泄漏事故 据韩联社报道,位于庆尚北道庆州市的月城核电站2号机组19日报告出现重水泄漏。 韩国原子能安全委员会估算,截至当天中午,所泄漏重水累计约265千克。这是月城核电站今年以来报告的第二起泄漏事故。 韩国月城核电站的重水泄漏事故,犹如一石激起千层浪。 尽管韩方紧急声明“未发现辐射异常”,但距离事发地仅900公里的中国沿海城市民众依然绷紧了神经。 这起事件表面上是一次可控的技术故障,深层却折射出全球化时代核安全治理的永恒命题:当核风险跨越国界,单一国家的安全承诺是否足以安抚邻国民众的合理担忧? 重水作为核反应堆的慢化剂和冷却剂,其泄漏与放射性物质释放存在本质区别。 月城核电站泄漏的265千克重水,相当于一个中型泳池的蓄水量,但从核工程角度评估,确实属于较低风险等级事故。 然而公众的焦虑并非空穴来风,2019年该电站曾因伪造安全文件遭查处,今年这已是第二起泄漏事故。 这种“狼来了”的叙事积累,正在持续消磨国际社会的信任基础。 值得注意的是,中韩两国在核安全信息披露机制上存在明显差异。 我国采用国际核事件分级(INES)系统及时通报各类事件,而韩国此次仅通过原子能安全委员会发布简短声明。 信息透明度的不对称,客观上加剧了跨境风险感知的鸿沟。 黄海海域堪称全球核电机组最密集的区域之一:中韩两国沿海分布着超过40座运行中核电机组,形成半径500公里的“核电站圈”。 这种地理格局使得任何一国的核事故都可能产生区域性影响,但现行国际合作机制仍显薄弱。 东北亚核安全合作始终难以突破政治藩篱。 虽然中日韩自2016年起建立核安全磋商机制,但实际协作多停留在技术交流层面。 相比欧洲的“压力测试”联合行动机制,亚洲缺乏强制性的跨境核安全检查权,更未有类似《核安全公约》的区域性执行细则。 当韩国核电站屡现隐患,邻国却无权参与独立评估,这种制度缺陷放大了公众的不安。 此次事件中一个值得玩味的现象是:尽管专业机构反复强调重水泄漏风险可控,但社交媒体仍涌现“核污染逼近山东”的警报。 这种专家话语与公众认知的断裂,揭示了核风险沟通的深层矛盾。 在福岛核事故后的创伤记忆加持下,民众对核风险的容忍阈值已发生根本性改变。 韩国核电产业正面临信任危机与政策摇摆的双重挑战。 文在寅政府曾推行“去核电”政策,尹锡悦政府又重启核电建设,这种朝令夕改使安全监管体系的连贯性受到质疑。 而中国公众的担忧,某种程度上是对邻国政策不稳定性的本能防御反应。 我国在核安全领域其实已构建较完善的防御体系:国家核安全局持续开展辐射环境监测,沿海布置的21个自动监测站能实时捕捉异常数据。 但更高层级的解决方案需要突破国界限制——或许可推动建立“东北亚核安全信息共享平台”,实现事故通报、气象数据、应急资源的实时交互。 从技术层面看,我国自主研发的“华龙一号”采用的被动安全系统已实现72小时无需干预的安全窗口期,这种技术优势可通过国际合作转化为区域公共产品。 事实上,中广核早已与法国电力集团等开展联合应急演练,此类模式完全可拓展至中日韩合作领域。 悬念:当核风险无视国界,主权边界是否会成为安全协同的障碍? 此次事件暴露出一个尖锐矛盾:在核能本质具有跨国风险属性的前提下,现行国际核安全体系仍以国家自治为基础。 如果某国核监管机构因国内政治压力降低安全标准,邻国是否应该拥有质疑和参与监督的权利? 随着气候危机下核能复兴成为全球趋势,这个问题的答案将决定未来数十年东北亚的安全格局。 您认为在维护国家主权与保障区域安全之间,国际社会该如何建立有效的核监督制衡机制? 欢迎在评论区分享您的真知灼见。 (免责声明:本文基于公开权威信源深度分析,坚持客观立场,旨在促进理性讨论。原创内容结合AI辅助完成仅供交流参考,不构成任何投资或决策建议。信源、图片均来自网络,若存在争议、图片侵权问题,请及时联系作者,将予以删除。)