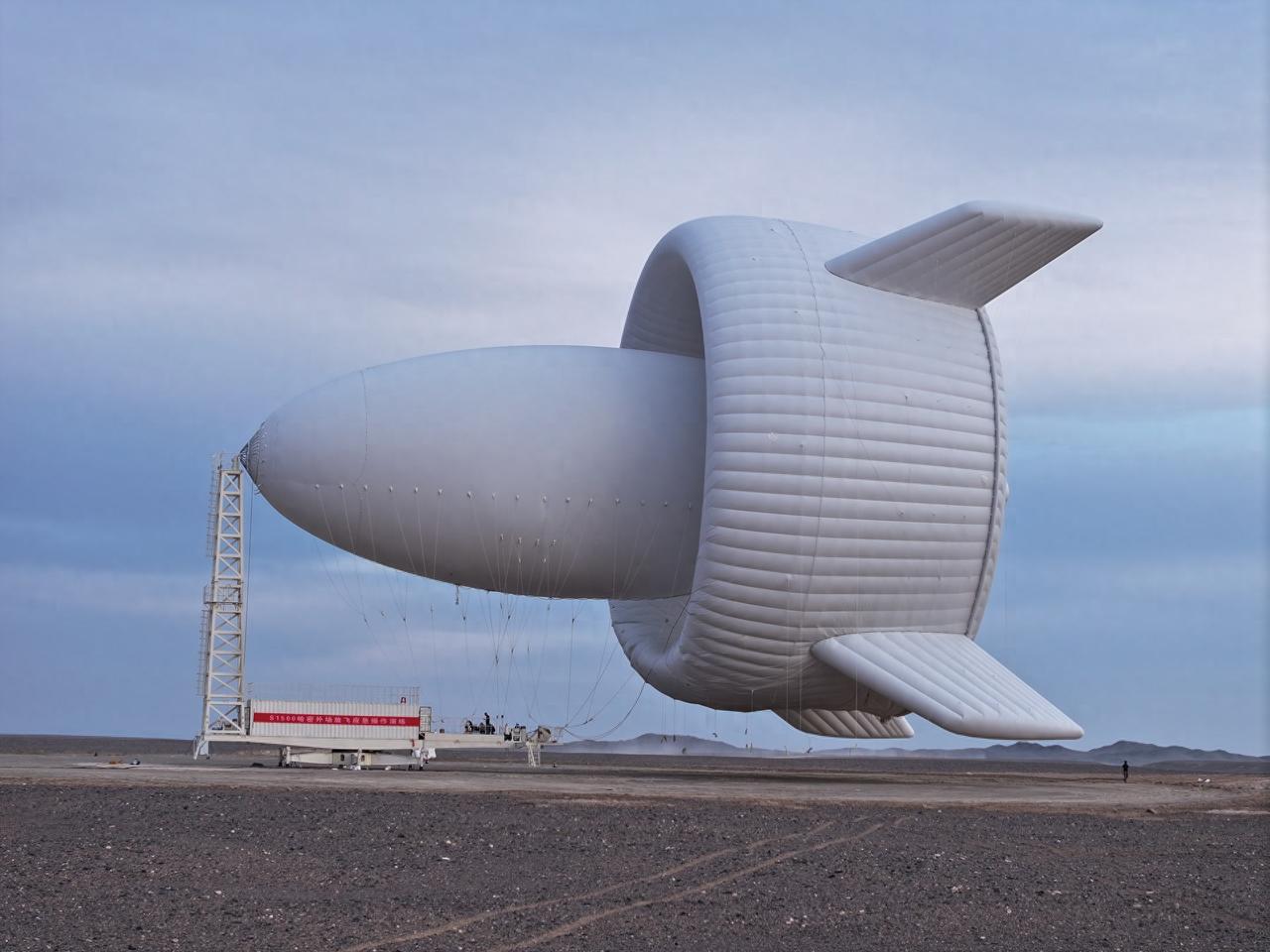

全球首台! 中国刚刚传来好消息! 9月22日,北京临一云川能源技术有限公司宣布,其自主研发的S1500型浮空风力发电系统在新疆哈密成功完成戈壁试飞,这意味着全球首台兆瓦级商用空中发电系统正式问世。 这项从2017年就启动研发的技术,历经八年攻关终于落地,不仅填补了全球高空风能商用化的空白,更让中国在新能源赛道上走出了一条“不跟跑、敢领跑”的新路。 很多人可能不清楚,这个能悬浮在1500米高空的“发电飞艇”,到底解决了传统能源开发中的哪些难题,又为何能被业内称为“能源领域的一次小革命”。 首先要搞懂的是,它和我们常见的地面风电有本质区别。传统风电靠高耸的塔筒把发电机架到百米高空,不仅要消耗数百吨钢材,还受地形限制。 比如在山区、戈壁这些风大但地形复杂的地方,往往没法建塔筒。 而S1500型系统靠氦气浮力升空,不用打地基、不用建塔筒,所有部件拆解开能装在几辆卡车上,运到目的地后最快24小时就能充气升空发电。 这种“哪里需要就往哪搬”的灵活性,正好解决了偏远地区、应急场景的供电痛点。 就拿我国边防哨所来说,很多地处高原或边境线,以往靠柴油发电机供电,每次运油都要翻山越岭,成本高还不稳定。 有了这个空中发电站,一次部署就能持续供电,1.2兆瓦的功率足够满足一个中型哨所的所有用电需求,包括取暖、通信设备和日常用电。 在南海部分岛礁的前期测试中,它还顶住了台风天气,保持了70%以上的发电效率,比传统海岛风电的抗风险能力强得多。 研发过程中,团队遇到的最大难题不是发电技术,而是高空稳定性。1500米高空的风速是地面的3倍多,气流还特别不稳定,早期试验样机经常像“醉汉”一样摇摆,根本没法稳定发电。 首席设计师顿天瑞团队借鉴了航空领域的涵道技术,给系统加了一个环形“导流罩”,既能把分散的风聚起来提高发电效率,又能像船舵一样稳定姿态。 这个看似简单的设计,前后改了18版,光风洞试验就做了上百次,最终让系统在强风里也能保持平稳。 背后的产业链支撑也很关键。北京临一云川没单打独斗,而是联合清华大学解决流体力学问题,和中科院空天院研发抗老化的浮空材料。 这种材料要能承受零下40度到零上60度的温差,还得抗紫外线老化,以前全靠进口,现在已经实现国产化。 岳阳的生产基地更是实现了核心部件量产,月产3套系统的能力,让这项技术从实验室走向实际应用的速度快了近一倍。 对比欧美同类项目,他们要么停留在实验室阶段,要么因成本太高没法商用,中国能先一步落地,靠的就是这种“产学研用”拧成一股绳的优势。 对于普通民众来说,这项技术带来的改变正在悄然发生。在安徽绩溪的示范项目中,浮空风电已经开始为山区村民供电,每度电的成本比以往降低了三成。 在应急领域,它能在地震等灾害发生后迅速恢复通讯基站供电,为救援争取宝贵时间。这些看似微小的变化,正在一点点重塑我们的能源供给方式。 还有个容易被忽略的点,就是它对环境的友好性。传统风电建塔筒要挖很深的地基,可能会破坏地表植被,而浮空风电不用开挖,撤离后地面几乎没痕迹。 在新疆哈密的试飞场地,测试结束后撤走设备,戈壁滩很快就恢复了原貌,特别适合生态敏感地区。而且它的材料能回收利用,不像传统风电的叶片报废后难处理,从全生命周期来看更环保。 现在行业里讨论最多的,是它能不能改变深远海能源开发的格局。我国深远海风能资源丰富,但建海上风电场成本太高,还得铺海底电缆,维护起来也麻烦。 如果用浮空风电,直接部署在海上,电能通过系留缆传到海面平台,再汇总输送到陆地,成本能降不少。 中交集团已经成立了专项团队,正在做相关试验,要是能成,未来海上油田、海洋牧场的供电都能靠它解决。 当然大规模推广还得解决空域协调问题,1500米高空涉及民航航线,怎么规划安全的运行区域,还需要政策和技术进一步衔接。 但不管怎么说,这项技术已经打开了新能源开发的新空间,让“向高空要能源”从设想变成了现实。 参考资料:全球首台!这个“飞艇”能发电,首次试飞成功 2025-09-22 15:26·北京日报客户端