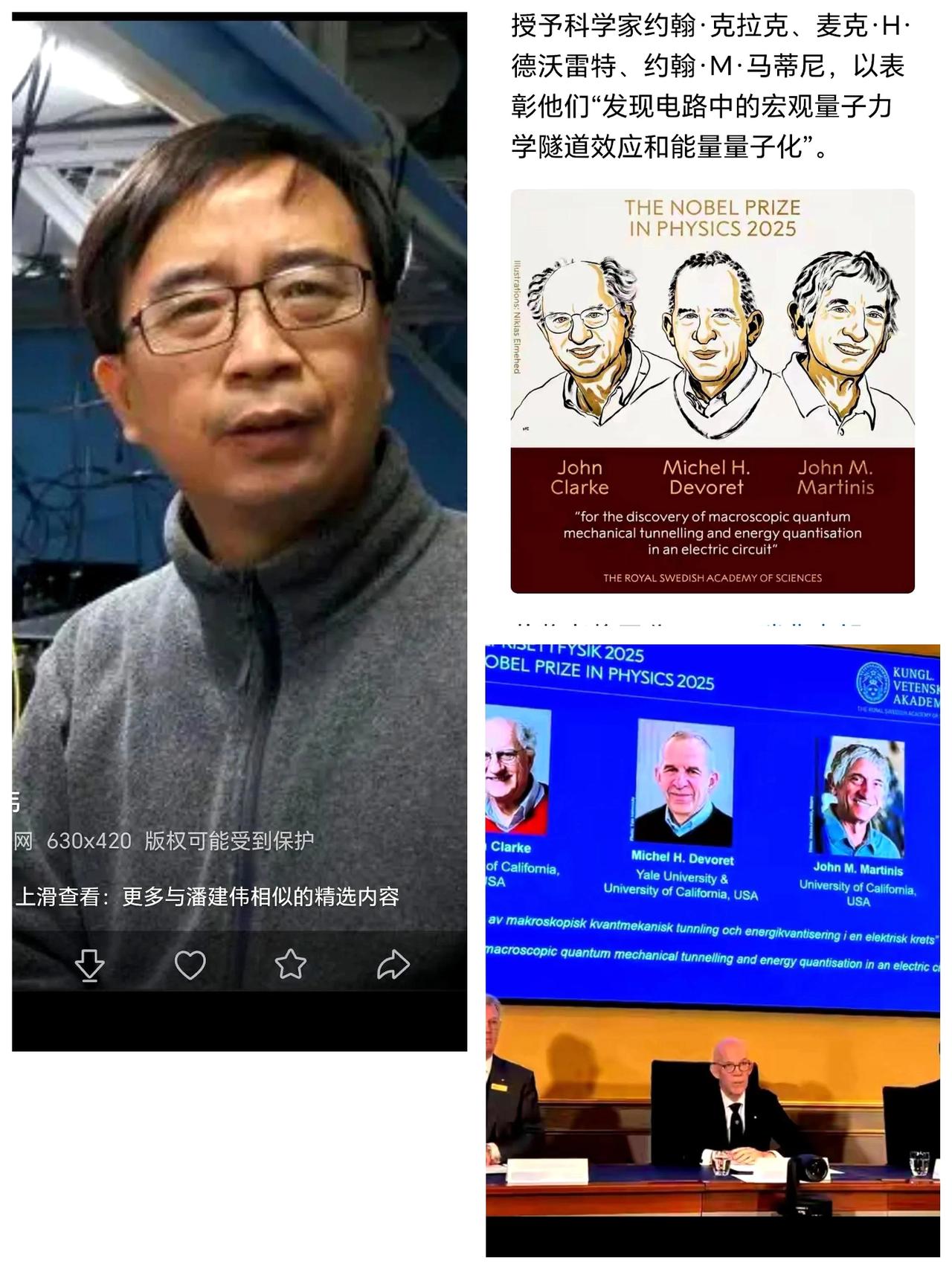

罕见!在中国科学家再次无缘诺贝尔最高奖项之后,德媒表示,以诺奖看待中国,这是对中国巨大的低错估,中国事实上正在成为欧洲学习和研究的对象。10月8日,德国之声刊文表示,迄今为止,只有一位中国科学家获得过诺贝尔奖,但在科研领域,中国却正在取代美国的霸主地位。德媒表示,某项科研获得突破几十年之后,往往才能获得诺贝尔奖。 就说屠呦呦女士 2015 年拿的奖,青蒿素早就救了上千万疟疾病人,火了大半辈子,诺奖才姗姗来迟。现在中国没拿奖,不是现在的科研不行,是现在搞出来的好东西,得等几十年后,才轮得上诺奖认可。 不信?看实打实的数据,可比诺奖靠谱多了。2025 年最新的自然指数榜单里,中国高质量科研产出直接甩了美国一条街。中国拿了 32122 分,美国才 22083 分。全球前十的科研机构里,中国占了 8 个,中科院更是常年霸榜第一。 这成绩不是吹出来的,背后是真金白银的投入。2025 年中国科研经费超 3.6 万亿,还在以 8.3% 的速度往上涨。钱没乱花,全用在了刀刃上 — 让科学家能安心搞研究。 就像深圳办的 “新基石 50² 论坛”,500 多个中外专家凑一块儿聊前沿突破,腾讯这些企业直接给科学家开 “五年期稳定资助”:不用天天写报告、跑经费,只管沉下心琢磨 “从 0 到 1” 的新东西。 这套模式,连欧洲的基金会都跟着学,直言 “这才是养科研的正确打开方式”。再看中国干出的实事,每一件都让欧洲眼馋。 南方科技大学的薛其坤团队,把镍基超导的临界温度往上提了一大截。这意味着啥?以后超导材料能用在更多地方,比如更高效的电网、更快的磁悬浮列车。德国马普学会一看,直接成立专门小组,就盯着这个成果学技术。 还有江小涓提出的 AI 治理理论,打破了美国那套 “一刀切” 的监管模式,给全球 AI 定规矩提供了新思路。法国的米斯特拉尔 AI 公司都坦言“这想法彻底重塑了我们对 AI 管理的认知。” 以前都是欧洲教别人搞科研,现在完全反过来了。核聚变领域,中国 “夸父” 项目的设备全是自己造的,性能还领跑世界。欧盟负责核聚变计划的人都公开承认“得学中国的工程化经验,不然我们的进度根本跟不上。” 自然指数还显示,中国和东盟国家建的联合实验室,把整个区域的创新能力都拉起来了。欧洲国家一看这架势,赶紧挤进来加入合作网,就怕错过新成果。 更重要的是,中国早不把诺奖当 “唯一标准” 了。“新基石 50² 论坛” 上,韩启德这些院士早就明说:评价科研别只看论文和奖项,得看它有没有真价值、能不能解决真问题。 谢晓亮团队搞的生物医学大数据,能帮癌症病人精准找到治疗方案。虽然没拿诺奖,却实实在在救了不少人。这套 “看价值不看奖项” 的评价方式,现在欧洲也在改自己的科研评估体系,说 “要学中国的务实劲儿”。 现在还纠结 “中国没拿诺奖”,就像盯着后视镜开车 ,完全找错了方向。中国现在干的事,是在核聚变里突破技术瓶颈、在 AI 里定新的治理规矩、在超导材料里搞革新、在医学领域救更多人,这些事,比拿个奖实在多了。 就像德国之声说的:中国科研不是在追诺奖的标准,而是在自己造新的科研标准,说不定几十年后,诺奖台上会站满中国科学家。但那时候大家会发现,当年没拿奖的那些年,中国早就在科研领域,活成了别人要学习的样子。