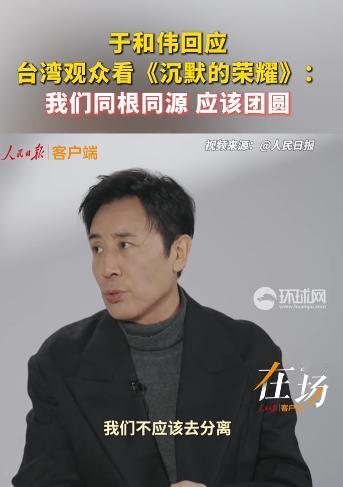

演员于和伟说:“当时,我在接到《沉默的荣耀》剧组的邀约,除了让我演吴石外,还基于对我的信任,让我去做监制,我说这我可能胜任不了,难当大任。 在一次关于《沉默的荣耀》的访谈里,于和伟说起接戏经历时,坦言当时对着剧组递来的邀约函,反复看了好几遍,眉头就没松开过。 一边是吴石将军这样分量太重的角色,一边是从没接触过的监制工作,我真怕自己搞砸了,辜负了这份信任。 这话背后,藏着一部爆款剧的诞生密码。 这部刚收官的谍战剧,创下了CVB黄金时段收视率峰值3.001%、全网热搜超674次的成绩,爱奇艺热度更是破了8500,成了名副其实的“破圈”之作。 观众在弹幕里刷着“想看又不敢看”,既被紧张剧情揪着心,又为英烈事迹动着情。 而这一切的起点,正是于和伟那句“难当大任”后的咬牙坚持。 这部剧能让观众如此投入,根本原因在于每个角色都像从历史里走出来的真人,这背后最费心力的,当属身兼主演和监制的于和伟。 为了演好吴石,他把《吴石烈士传》翻得页角起皱,书里密密麻麻写着批注。 知道吴石晚年有腿疾,史料里说“行走微跛却腰杆挺直”,他就每天提前两小时到片场,在腿上绑上沙袋练习步态。 一开始重心总不稳,走几步就晃,沙袋磨得腿肚子发红,他揉一揉又接着练,直到摄影师说,这走路姿势一看就带着军人的硬气才罢休。 剧中有个镜头让人印象深刻:吴石与战友诀别时捏碎了手里的凤梨酥,饼干碎屑从指缝漏出来,他的手微微发抖,眼神却半点没乱。 这个细节是于和伟琢磨出来的,他说吴石是留洋出身的儒将,再痛也不会外露,情绪都藏在细微的动作里。 就连剧组准备的军装肩章,他都拿着历史照片一张张比对,发现有颗星位置不对,当即叫停拍摄,直到道具组改对了才继续。 当监制的辛苦,比演戏更磨人,还没进组时,他就和导演、编剧围在桌前聊剧本,一聊就是七个小时。 桌上摊着《台湾地下党历史档案》,小到吴石1911年考保定军校的初心。 大到1949年潜伏台湾的决策,都翻来覆去地抠,连“面对特务盘问时的眼神”都争了四十分钟。 他坚持不能演成怒目圆睁,“儒将的克制藏在骨子里,再危险也得稳住气场。” 进组后,他的时间表更是排得满满当当。 白天拍完戏,卸完妆的功夫都顾不上歇,就得开电话会议捋剧情,每天都要聊到凌晨三四点,最晚一次到了五点。 他拉着编剧查资料,最后改成把密码本藏进毛笔笔杆,既符合史实,又没丢戏剧张力。 这部剧的成功从不是独角戏,吴越演的朱枫,短发风衣一出场就带着锋芒,和于和伟对戏时沉稳得压得住场,不用台词,眼神里的坚定就能让观众揪心。 魏晨彻底丢了偶像包袱,演聂曦时靠眉骨轻颤、呼吸变化藏情绪,被试探时绷得像根紧弦,那种安静的张力比嘶吼更动人。 余皑磊的反派谷正文,把阴狠演得带着点优雅,让观众恨得牙痒痒,却忍不住夸“演得太真了”。 现在不少历史剧总想着走捷径,演员接戏先问番位,剧组为了冲突乱改史实。 但《沉默的荣耀》偏不这样,于和伟说“我们演的是真英雄,不能瞎编”。 就像刑场戏,导演想加段慷慨陈词,他坚决拒绝,史料里吴石就说了一句话,多一句都是对烈士的不尊重。 这场戏拍了八遍,每次演完他都要独自坐会儿,不是累,是想起烈士的遭遇心里堵得慌。 回头看于和伟最初那句“难当大任”,更像一种对创作的敬畏。 他怕的不是辛苦,是担不起英烈的故事,担不起观众的期待。 而这部剧的火爆也证明,观众最认的不是流量噱头,是实打实的用心。 那些深夜的会议、反复打磨的细节、对史实的坚守,最终都变成了打动人心的力量。 于和伟用行动告诉行业,历史剧的核心不是“爽文剧情”,而是“将细节还原到历史坐标”,实现“告慰英烈、对观众负责”的双重价值。 当一部剧愿意为一颗肩章较真,为一句台词查史料,为一个角色磨数月,它自然能跨越时空,让沉默的英雄真正“活”在观众心里。 这或许就是对“难当大任”最好的回应,所谓担当,从来不是轻诺,而是把每一份信任都做到极致。