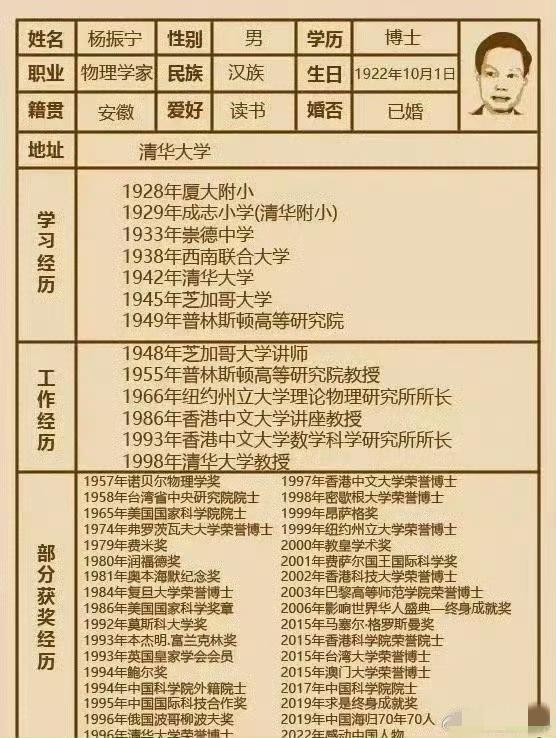

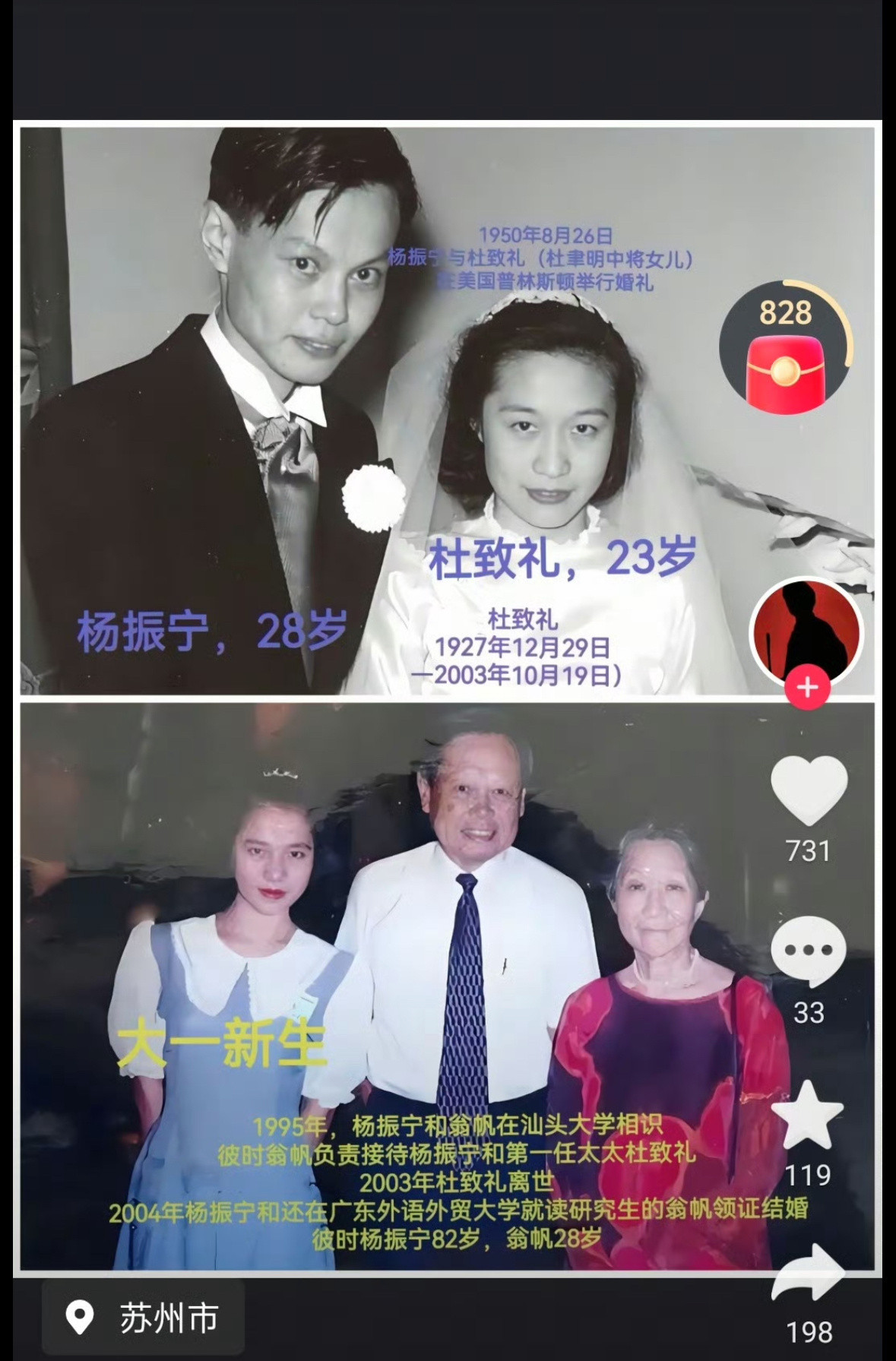

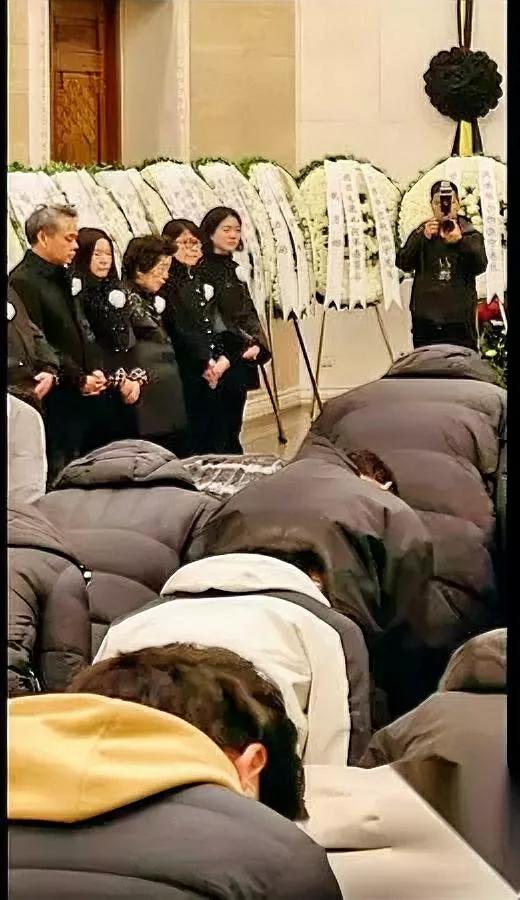

杨振宁逝世后,翁帆守清华埋首手稿:以热爱证初心 2025年10月18日,103岁的物理学家杨振宁在北京安详逝世 。送别先生后,49岁的翁帆没有搬离熟悉的清华园,而是选择留在承载了两人20年光阴的校园里。每日清晨,她准时走进丈夫生前捐赠资料的专属资料室,埋首于手稿与文献之中,用“学习学习再学习”的坚守,延续着跨越岁月的初心。 潮州名门翁家的庭院里,少女翁帆的眉眼曾是邻里口中的“清水芙蓉”——柳叶眉下一双亮眸,笑时梨涡浅浅,静时捧着书本的模样,尽是书香浸润的灵气。父亲翁云光作为干部的开明教育,让她从小便懂“求知若渴”的真谛,从汕头大学英语专业的年级第一,到广东外语外贸大学翻译系硕士,再到清华建筑系博士,“学霸”的标签始终跟着她。 1995年的汕头大学,20岁的翁帆以学生代表身份接待杨振宁夫妇。彼时这位1945年清华留美公费生、1957年首位华人诺奖得主,身着笔挺西装,谈起物理时眼中闪着光,那句“科学无国界,但科学家有祖国”的话,像种子般落进她心里。在她眼中,这位提出“杨-米尔斯规范场论”的物理学家,是“踩着星光攀登科学高峰的人”,那份对真理的执着,让她心生无限崇拜。 2003年,杨振宁前妻杜致礼离世,翁帆在书信中表达慰问,一来二去的交流里,她被老人对科学的热忱、对生活的通透深深打动。2004年,28岁的她顶着“图名图利”的漫天流言,答应了82岁的杨振宁的求婚——她从未辩解,只在日记里写下:“愿以余生,伴他科研,向真理靠近。”婚后的清华园“归根居”,她的书桌永远与杨振宁的并排,左边是她的建筑图纸,右边是他的物理手稿,深夜的灯光下,两人时而轻声探讨,时而各自伏案,成了彼此最默契的学伴。 为了不耽误两人的科研与学业,她主动提出“暂不生养”,把更多时间花在陪伴杨振宁整理学术资料、参与学术会议上。有人嘲讽她“借婚姻攀高枝”,她却在35岁那年考上清华博士,用三年时间啃下十本专业巨著,论文里的观点还得到过杨振宁的批注:“有独立思考的锋芒。”这20年,她从他身上学到的不仅是科学思维,更有“择一事终一生”的坚守——他推动清华高等研究院建设,她便帮着整理中外学术文献;他捐赠2000余件资料建立专属资料室,她便提前学习档案管理知识。 2025年10月18日,103岁的杨振宁安详离去 。49岁的翁帆站在清华园里,青丝间已添几缕霜白,眼角的细纹藏着岁月的痕迹,可那双望向资料室的眼睛,依旧亮得像当年初见时。她没有搬离清华,每天清晨8点准时走进资料室,指尖抚过杨振宁泛黄的手稿,在标注“规范场细节待补”的页边,认真写下自己的思考注解;桌上的清茶换了保温壶,却始终保持着他习惯的温度,旁边堆着她新借的《量子场论》,页脚写满密密麻麻的笔记。 有研究员问她:“会不会觉得辛苦?”她笑着摇头,拿起一本手稿轻声说:“他留下的不是回忆,是通往科学高峰的阶梯。”外界的流言早已消散,眼前这个埋首书海的身影,用20年陪伴与余生坚守证明:她嫁的从不是名利,而是对科学的共同热爱;她守的也从不是寡,而是两人未竟的真理之路。这份纯粹与执着,恰是最动人的初心。 本文依据央广网2025-10-24、全国党媒信息公共平台 2025-10-19 中国新闻周刊 2025-10-24 财联社 2025-10-18等相关报道创作,旨在弘扬正能量 网络截图

丫丫

翁女士知道一些杨先生留下了许多