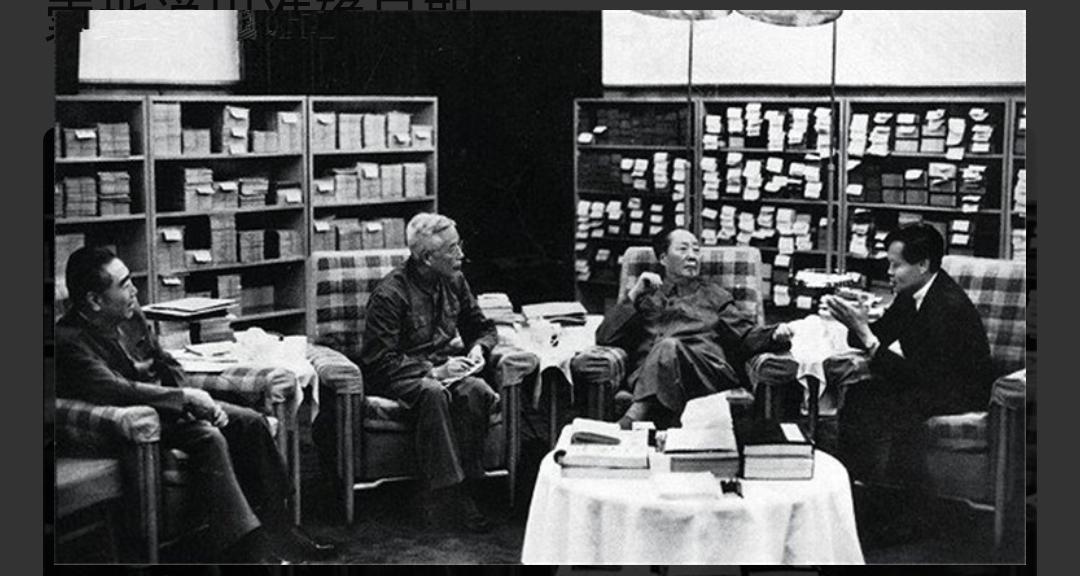

99岁投顶刊,百岁践初心!杨振宁的晚年"加时赛"太动人 当99岁的手写论文投向顶刊,当百岁老人仍在物理前沿深耕,杨振宁用晚年时光写下最动人的家国答卷——那句对翁帆坦言的"科学无国界,但科学家是有国界的",正是他"归根"后拼尽全力的初心注脚。 1922年出生于安徽合肥的杨振宁,7岁随父迁居清华园,在算学教授父亲的熏陶与《孟子》等传统文化的浸润中长大。这位身形清癯、目光深邃的老者,1945年远渡重洋赴美深造,35岁时因提出"弱相互作用中宇称不守恒"理论与李政道共获诺贝尔物理学奖,成为最早站上诺奖领奖台的中国人之一。但他始终铭记父亲"有生应感国恩宏"的家训,2003年,终于落叶归根定居清华园,把晚年活成了为国奉献的"加时赛"。 一、99岁手写投刊,笔尖续写物理传奇 2021年,99岁的杨振宁用略显苍劲的笔迹,将论文亲手投给《中国科学》。彼时他已近百岁,仍保持着对物理前沿的敏锐洞察,这份坚持源于他"把智慧留给故土"的执念。他曾说自己一生最重要的贡献是帮助中国人增加自信心,而这篇手写论文正是这份信念的生动注脚——即便步入鲐背之年,他仍以笔为刃,在物理世界中深耕不辍。 二、锚定前沿方向,助推量子物理突破 杨振宁晚年对中国物理学的最大贡献,莫过于以战略眼光为科研指路。早在上世纪70年代,他就向国家提议加强基础科学研究,启迪大批学者转向"基础型"问题探索。2013年薛其坤团队发现"量子反常霍尔效应"的背后,藏着他的多年铺垫:他早年前便建议清华重点发展实验凝聚态物理,还促成张首晟与薛其坤的合作,为这一世界级突破搭建关键平台。朱邦芬院士直言:"没有杨振宁就没有这项成果",而这只是他助推中国物理前沿发展的一个缩影。 三、执掌高研院,筑牢基础科研阵地 1997年,杨振宁在清华创建高等研究中心(后更名高等研究院),把办公室选在父亲当年办公的科学馆,将家命名"归根居",以《归根》诗句"学子凌云志,我当指路松"明志。他东奔西走募集资金,捐出工资支持学科建设,力邀林家翘等世界级科学家加盟。90多岁时,他仍会给学生发邮件讨论新计算,临终前最关心的仍是团队的科研工作。在他的耕耘下,高等研究院迅速成为国际知名的科研高地,为中国基础物理研究筑牢根基。 四、搭建国际桥梁,引育科研中坚力量 "归根"后的杨振宁,成了中国科学界连接世界的纽带。从上世纪70年代中美关系初解冻时毅然访华,掀起华裔学者访华热潮,到利用国际影响力设立基金,资助近百位中国学者赴美进修——这些人后来多成为中国科技发展的中坚力量。他毫无保留地向国内同行介绍世界物理学最新进展,从"杨-米尔斯规范场论"到粒子物理前沿的讲座,宛若一座座思想桥梁,帮中国物理学界重新接入世界科学前沿的潮流。 五、百岁践诺"共同途",赤诚照见初心 2022年百岁华诞时,杨振宁动情回应邓稼先50年前"共同途"的赠言:"我这五十年符合你的瞩望"。2015年他放弃美国国籍转为中国院士,直言"身体里流着中华文化的血液"。这份赤诚,让他在生命最后岁月仍夜以继日工作:80多岁时身着衬衫为大一新生讲"大学物理",面对面指导本科生;即便行动不便,仍坚持与科研团队交流研讨。当他离去时,北京八宝山革命公墓前,自发前来送别的队伍蜿蜒绵长,学子举着"宁拙毋巧,宁朴毋华"的横幅缅怀,这震撼人心的场面,正是对他一生奉献的最高礼赞。 这位与牛顿、麦克斯韦等巨匠比肩的物理大师,用晚年的每一份坚守,诠释了何为"心怀家国"。他的学术遗产与爱国赤诚,早已化作照亮中国科研之路的精神火种。 本文依据光明日报、新华社、中国日报双语新闻相关信息创作,旨在弘扬正能量 网络截图