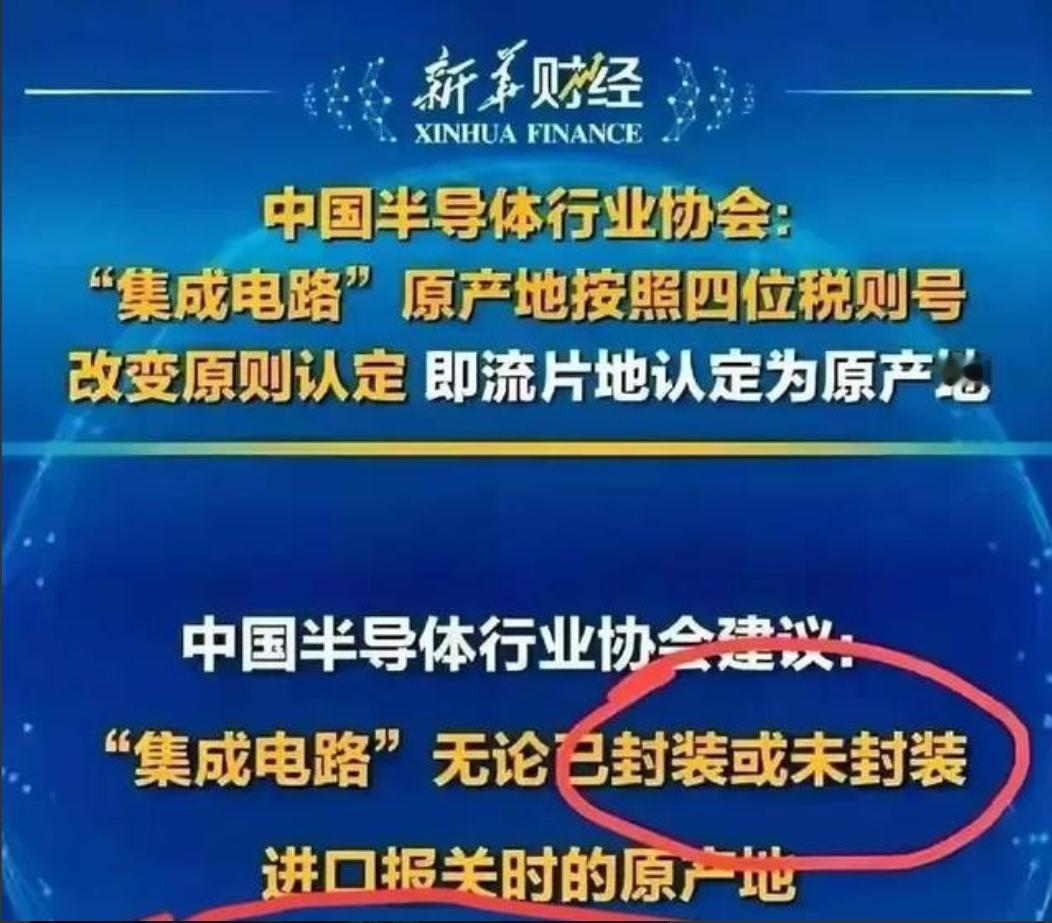

台积电创始人张忠谋,受访时再次语出惊人:“我真的认为,我的国家——美国,仍然是世界的希望,仍然是世界上光辉的典范!”他还强调:“自从我来到美国并于1962年入籍以来,我的身份一直是美国人,除此之外别无其他!” 这话听着够直白,也够坚定,一点没给外界留琢磨的余地。 只能说他从1962年拿美国国籍那天起,人生就和美国半导体产业拧成了一股绳,这种缠绕深入骨髓,自然说得出“美国是世界希望”的话。 那个年代的美国,正处在半导体产业萌芽勃发的黄金期,冷战铁幕下的军事订单像雪片般飞来,希凡尼亚公司承接的雷达芯片项目、德州仪器的导弹制导组件,都让整个行业像块吸铁石,把全球的人才和资源都往自己怀里揽。 他先是走进哈佛大学的校门,后来又在1955年钻进希凡尼亚公司的半导体部门,彼时正值晶体管技术替代真空管的关键节点,他踩着这波技术革命的浪潮,一脚踏进了行业爆发的前奏。 德州仪器对他的信任和扶持,更是超出了一般职场的范畴,刚加入时就接手线性集成电路研发的棘手任务,这种芯片当时是收音机、电视机的核心部件,技术难度大且良品率低,业内没人愿意碰,他带领团队泡在实验室三个月,硬是把良品率从30%提升到70%,这份成绩单让他在公司站稳脚跟。 从最初的工程师做起,一路往上爬到半导体全球总经理的位置,41岁就坐到这个高度,背后是美国半导体产业扩张期的底气托着——1960年代德州仪器的市场份额占到全球25%,远超仙童半导体和摩托罗拉,技术迭代速度让日本、欧洲企业望尘莫及。在这样的土壤里成长,他的职业轨迹早已和美国的产业命运牢牢焊死。 即便52岁时在德州仪器遭遇连降四级的羞辱,递辞呈时只有零星同事道别,这份与美国半导体的羁绊也没断。 1985年54岁回到台湾创办台积电,看似是地域上的回归,实则是把美国半导体的产业链延伸到了海峡对岸,当时台湾的半导体产业还停留在组装阶段,李国鼎推动的“科技发展基金”给了他2亿美元启动资金,但核心技术、设备和客户全靠美国支撑。 台积电从一开始,核心客户就铆着美国企业,英特尔的486芯片代工订单、高通的手机处理器订单,撑起了这家公司的半壁江山,连生产线的工程师都是从德州仪器、英特尔挖来的资深员工。 美国政府后来为了吸引台积电赴美建厂,抛出的优惠条件明眼人都看得出分量,亚利桑那州工厂拿到120亿美元补贴,税收减免期限长达10年,光土地租赁就免了前五年费用,可张忠谋自己也私下抱怨过“美国制造成本太高”,凤凰城工厂原定2024年投产,结果因为本土缺乏半导体技术工人,工期一拖再拖,最后不得不从台湾调派工程师。 更讽刺的是,电子产品等级的硫酸美国本土做不出来,台积电要用5倍价格从台湾采购,再通过洛杉矶港口转运到亚利桑那州,即便这样都比在美国生产划算,他心里比谁都清楚,台积电的根脉早就和美国市场、美国技术、美国资本缠在了一起,这种深度绑定下的表态,与其说是情感认同,不如说是利益权衡后的必然。 岛内舆论对这事的反应分裂得厉害,工商团体忧心忡忡,担心技术和产能转移会掏空台湾半导体产业根基,有企业家直言“这是割肉饲美”;年轻网友在社交平台发起“守护台积电”的话题,认为“不能把鸡蛋都放在美国篮子里”。 毕竟台积电的56%产能集中在台湾,全球近60%的先进制程芯片出自这里,牵动着苹果、华为、联发科等企业的供应链神经,可掌舵人却直言自己是美国人,把美国奉为世界典范,这种身份与产业的错位,难免让人琢磨:当美国半导体产业的利益和台湾的发展诉求碰撞时,台积电的天平会往哪端倾斜? 或许在他看来,自己的人生轨迹早已证明美国模式的成功——从哈佛学子到全球半导体巨头高管,再到创办台积电成为“芯片大王”,每一步都踩在美国主导的产业规则里,可外界看到的,更多是利益绑定下的立场选择。 半导体行业从来不是单纯的技术比拼,背后牵扯着太多的地缘博弈和资本算计,美国通过《芯片法案》限制对华芯片出口,台积电不得不调整供应链;台湾希望留住核心技术,却挡不住美国的威逼利诱。 张忠谋这番直白的表态,究竟是发自内心的认同,还是利益裹挟下的必然?当芯片成了地缘政治的筹码,企业家的国籍表态又藏着多少身不由己?评论区聊聊你的看法!