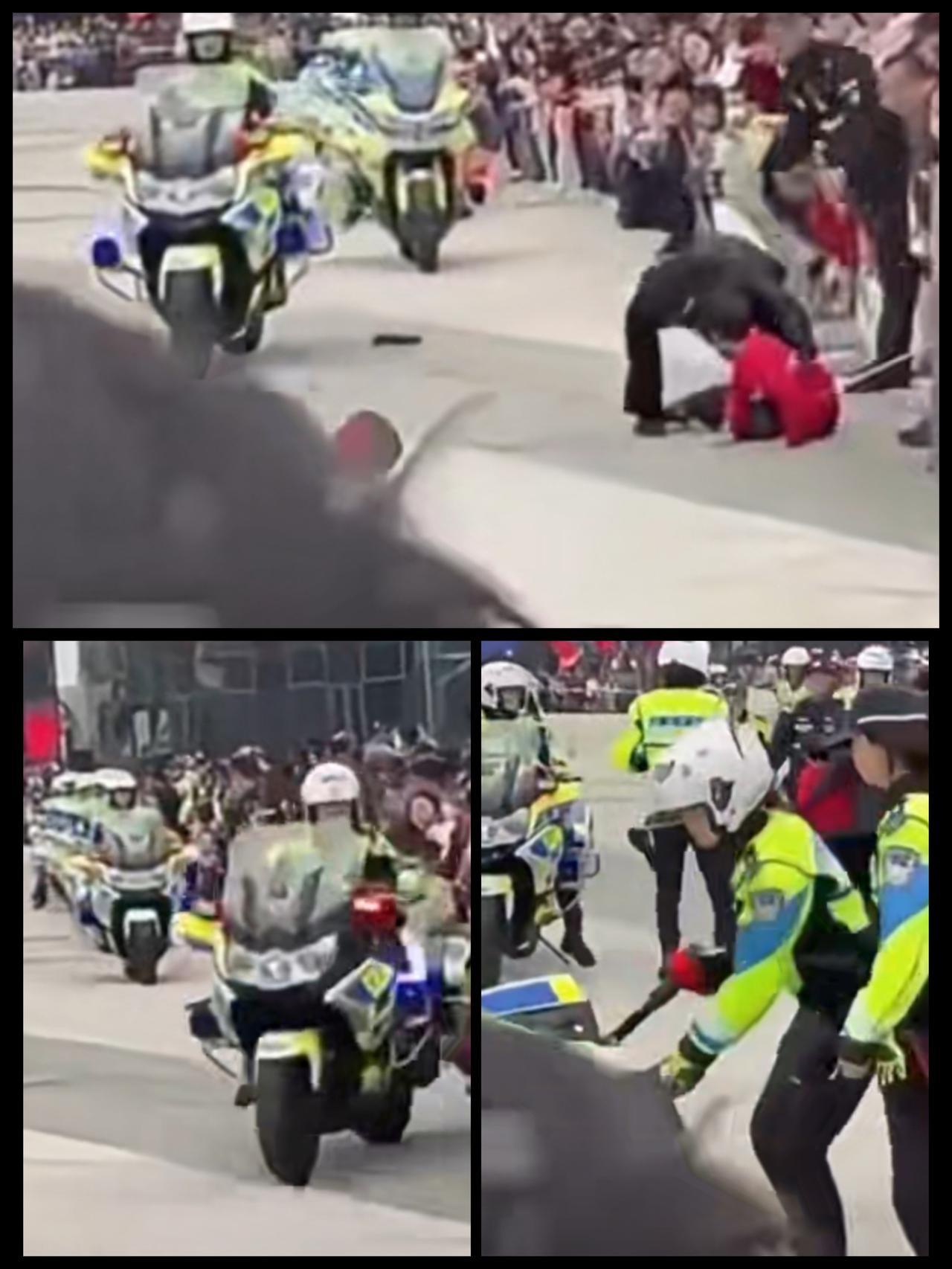

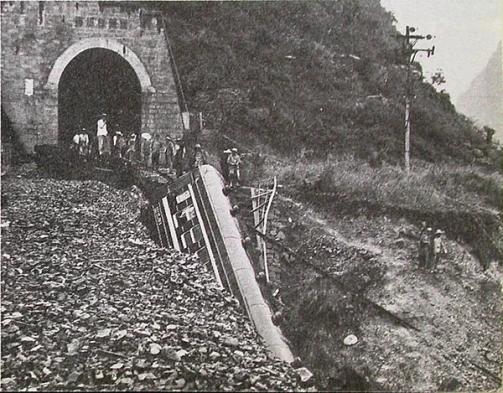

2008年汶川大地震时,15名空降兵从5000米的高空盲跳,下降中的李振波发现自己的主伞怎么也打不开,眼看距地面就剩几百米了…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2008年汶川地震发生后,四川多地成为外界难以企及的孤岛,山体滑坡和道路塌方切断了所有交通,通信设施也完全损毁,整个灾区与外界的信息交流陷入中断,救援力量难以准确了解核心区域的受灾状况,抢险工作遭遇前所未有的困难。 面对灾情,军队紧急决定采取空降方式向灾区派遣侦察兵,空降兵部队迅速集结,15名队员肩负重任,必须从高空进入核心区域,为后续大规模救援行动提供第一手信息,此次行动面临极高风险,既无详细气象资料,也缺乏地面引导和标识,所有队员都清楚,他们即将面临极限挑战。 任务当天,运输机载着15名空降兵飞抵灾区上空,机舱内气氛凝重,每个人都在反复检查装备,准备面对未知的险境,李振波作为队伍的带头人,经验丰富,年逾四旬,始终以身作则,飞机舱门开启后,狂风夹杂着高原稀薄的空气灌入机舱,队员们接连跃出,投入厚重云层与茫茫山地之间。 在这次高空跳伞过程中,多名队员遭遇主降落伞无法正常打开的险情,李振波和王君伟等人迅速切换到备用伞,争分夺秒自救,尽管部分队员因此受伤,有人腿部或胸部骨折,甚至被树枝刺穿,但全员最终安全降落于密林和山坡之间,体现出过硬的心理素质和应急能力。 着陆后的环境异常艰险,部分队员被困在树上或悬崖边缘,李振波落地时胸骨受伤,左腿被树枝穿透,但他坚持自救,并很快与当地百姓取得联系,空降兵们向群众表明身份,传递出军队已经抵达救援的信息,极大地安抚了人心,村民们纷纷协助救援队员脱险,提供必要的帮助,即使身受重伤,李振波依然坚持履行职责,始终保持冷静和坚定。 全体空降兵集合后,立即开始对周边环境和灾情展开侦察,他们背负沉重的设备,穿行于崎岖的高原山地,顶风冒雨,克服高寒与缺氧的考验,昼夜兼程,持续向指挥部传回现场信息,通过他们的努力,灾区的重要地形、受灾村镇、可供直升机起降和空投的区域被一一标注,为后续抢险赢得了宝贵时间。 在穿越险峻峡谷和滑坡区域的过程中,队员们用极强的意志力坚持前进,有队员在余震中跌落山沟,负伤后依然咬牙坚持,团队成员分工协作,将遇到的群众情况、紧急需求和受困信息详细记录,并及时报告给上级,许多灾民的联系方式和求助信息被写在伞兵的臂章和作战服上,这些珍贵的资料成为后来救援行动的重要依据。 空降兵们不仅承担着侦察任务,还主动协助当地群众开展自救,部分队员协助医疗队抢救伤员,带领后续增援力量穿过废墟,带去急需的药品和物资,在最为危急的时刻,队员们冒着余震和山体滑坡的风险,保护群众安全,有的甚至用身体为伤员遮挡飞石,展现出无私奉献的精神。 他们的行动为救援力量铺设了生命通道,根据空降兵传回的数据,后续部队迅速建立了多个临时起降点,直升机和空投物资源源不断运抵灾区,大批救援人员顺利进入核心区域,数以万计的受灾群众获得及时救助,空降兵们在灾区七天时间里,徒步百余公里,协助救援队伍搜救被困者,极大提升了整体救援效率。 这次高原极限跳伞任务,不仅刷新了中国空降兵的历史纪录,也成为军事史上的经典案例,李振波、王君伟、刘志保等人用自己的行动诠释了责任、勇气与担当,刘志保转业后依然活跃在救援一线,2023年河南抗洪时,他以志愿者身份继续参与物资转运,展现了退伍不褪色的品质。 汶川地震救援行动的成功,离不开空降兵们的无畏付出,他们用双脚丈量灾区土地,用生命守护人民安全,灾后,部分救援遗迹被保留为纪念地,成为后人缅怀英雄、铭记历史的场所,每逢纪念日,当地群众会自发前往悼念,鲜花和留言寄托着深深的感激与怀念。 信息来源:中国新闻网《空降兵十五勇士领队李振波回忆落地瞬间》