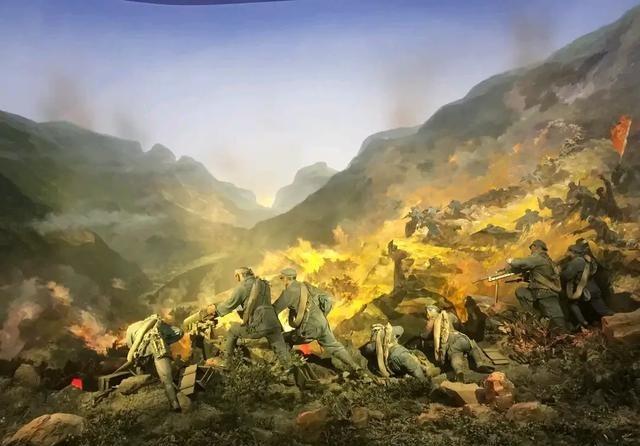

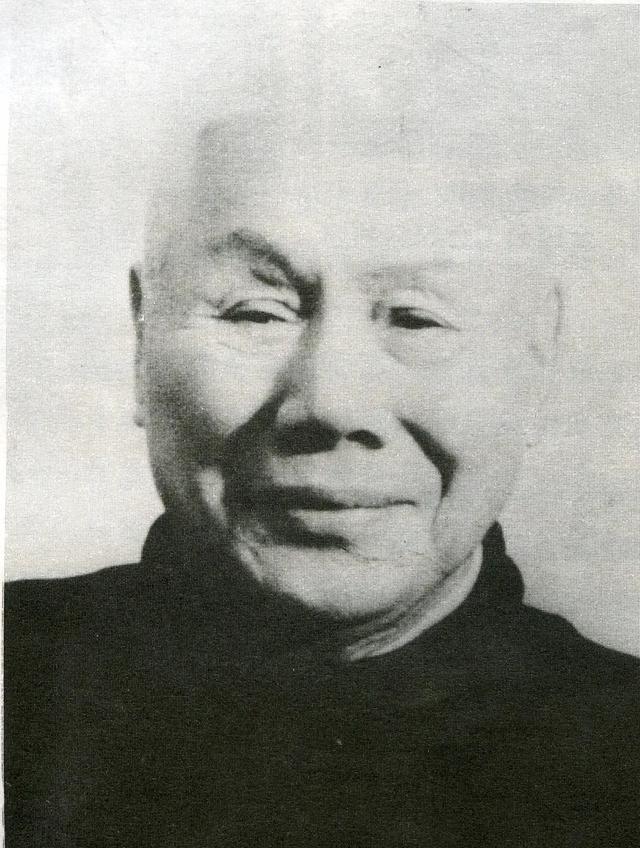

1957年,遵义挖出一具烈士遗骸,经调查发现:他竟是彭老总的老战友! 1959年,彭德怀元帅饱含深情地说:“从平江起义到井冈山斗争,从江西苏区转战到长征途中,直到他牺牲前,我们一直在一起工作,互相配合得很好。” “邓萍这个人是值得纪念的!”这句朴实的话语,道出了一位共和国元帅对战友的无尽思念。 邓萍,这位红军长征中牺牲的最高级别将领,以27岁的年轻生命,在遵义城下谱写了一曲壮丽的英雄赞歌。 1908年,邓萍出生于四川富顺县(今自贡市大安区)一个贫苦盐工家庭。 他聪慧好学,1926年底考入黄埔军校武汉分校,在那里接触到革命思想,次年加入中国共产党。 1927年秋,党派他到国民党军湖南独立第五师第一团(团长彭德怀)从事兵运工作,在这里,他与彭德怀结下了生死与共的革命情谊。 1928年7月22日,邓萍与彭德怀等人领导了著名的平江起义,他起草了起义宣言,任红五军军委书记兼参谋长。 此后,他跟随彭德怀转战井冈山,参加中央苏区历次反“围剿”。 在第一次反“围剿”的龙岗战斗中,他协助彭德怀指挥红三军团,活捉敌师长张辉瓒,取得重大胜利。 1935年2月,红军二渡赤水后,中革军委命令红三军团必须在月底前重占遵义,27日,红三军团在董公寺、高坪等地击溃黔军,逼近遵义城下。 为迅速拿下遵义,邓萍主动要求随前卫红十一团行动。 黄昏时分,他带着十一团政委张爱萍、参谋长兰国清,到遵义老城北门外侦察敌情。 在湘江河东岸的土埂边,邓萍举起望远镜仔细观察城墙,突然一颗子弹击中他的头部,他倒下时仍牵挂着战局:“明天增援遵义的敌人薛岳部就可能赶到……” 当张爱萍向彭德怀报告邓萍牺牲的消息时,电话那头先是长久的沉默,接着传来撕心裂肺的哭声。 彭德怀强忍着悲痛下令:“拿下遵义城,为参谋长报仇!”红军将士怀着对邓萍的深切哀思,一举攻克遵义,取得了长征以来最大的一次胜利。 由于当时战事紧急,红军将士用从新街颜家买来的黑漆棺材收敛了邓萍遗体,次日拂晓埋在遵义城北郊山坡,没有立碑。 新中国成立后,遵义人民一直牵挂着这位英雄。 1957年,彭德怀通过贵州省委第一书记苏振华传达指示:务必找到邓萍遗骸。 遵义市民革主委朱振民等人经过艰辛走访,在松子坎一位老榨油坊工人王华轩的指引下,找到了罗徽五家坟山上的一座小坟。 1958年,经老红军石新安(曾在邓萍领导下工作)辨认,确认了邓萍的遗骸——右额骨有弹孔,后脑有裂痕,与牺牲情况吻合。 1959年,邓萍烈士墓在小龙山(后被称为“红军山”)建成,彭德怀亲自审定了邓萍的简历,这份简历至今仍保存在遵义会议纪念馆。 邓萍虽然只活了27岁,但他用生命诠释了什么是对党忠诚、对革命事业的无限热爱。 彭德怀评价他“作战指挥沉着果断、英勇顽强,是一个很有才干的优秀军事干部”。 张爱萍在挽诗中写道:“遵义城下洒热血,三军征途哭奇男”,表达了红军将士对这位年轻将领的无限哀思。 邓萍牺牲后,红军攻克遵义,实现了长征的重大转折。 他的牺牲与胜利形成了历史的悲壮对比,让我们更加珍视革命胜利的来之不易。 今天,当我们站在遵义红军山上,仰望邓萍烈士墓,仿佛能看到那位年轻将领坚毅的面容。 他虽然倒在了革命胜利的前夜,但他的精神如同那满山的青松翠柏,永远常青。 邓萍的故事告诉我们:真正的英雄,不在于生命的长短,而在于是否将生命献给了崇高的事业。 在新时代的长征路上,我们更需要传承这种对党忠诚、勇于担当、甘于奉献的精神,让红色基因代代相传。 【评论区聊聊】你心中的英雄是什么样的?在当今社会,我们该如何传承革命先辈的精神? (信源:遵义城下洒热血 红军山上翠柏青——人民网)