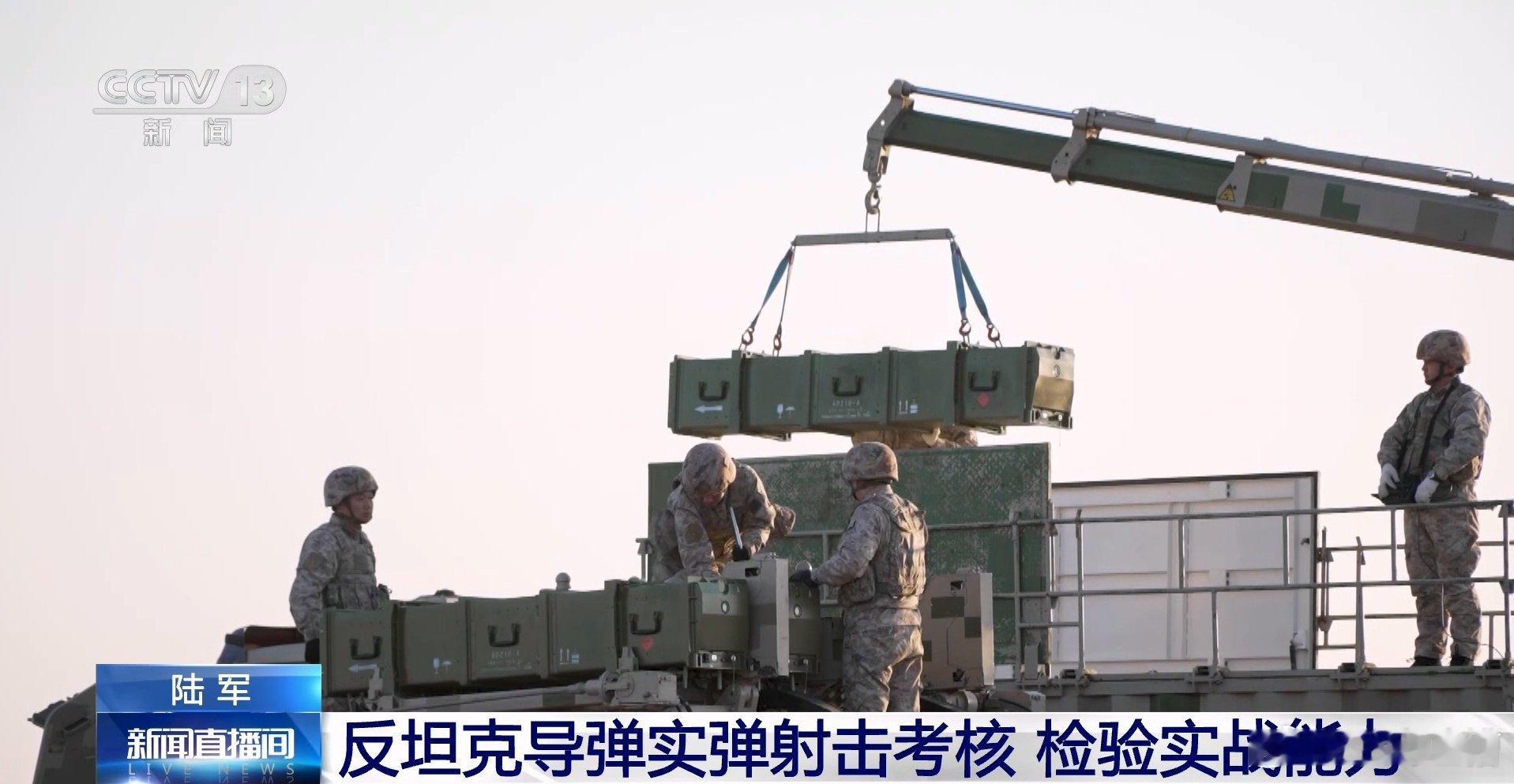

当年为了对付苏军的钢铁洪流,我军大量生产了红箭73反坦克导弹。然而,由于生产过多,这种导弹一直沿用至今。红箭73反坦克导弹经过多次改进,弹头、火箭发动机和观瞄设备性能大幅提升。虽然无法穿透主战坦克的前装甲,但对于轻装甲目标和掩体来说,它仍然具备不错的效果。 上世纪60年代末,中苏边境局势趋紧,苏军数千辆主战坦克组成的装甲集群,成了我国北方防务的重大威胁。彼时我国反坦克作战手段匮乏,亟需一款能有效制衡装甲洪流的武器。 红箭73顺势而生,它仿制自苏联AT-3“萨格尔”导弹,一经列装就肩负起捍卫国土的关键使命。因局势紧迫且其自身结构简单、便于量产,我国大规模生产该导弹,产量远超预期,这也为它日后长期服役埋下了伏笔。 红箭73虽已算不上新型装备,但其改进历程从未止步。早期型号需射手暴露在外操控,极易被敌方发现。此后历经多次升级,弹头换装为串联破甲战斗部,即便目标坦克加装反应装甲,也能大概率实现击穿;火箭发动机推力增强,射程与精度双双提升; 观瞄设备从最初的光学瞄准,迭代为红外测角甚至电视测角系统,射手可在隐蔽处完成操作,生存率与命中率显著提高。如此改进后,它虽难以穿透最先进主战坦克的正面装甲,但打击装甲车、混凝土掩体、火力点等目标时,威力依旧不容小觑。 红箭73服役半个多世纪仍未完全退役,原因有二。其一,经改进后它在低烈度冲突中对付各类轻装甲目标与工事足够实用;其二,庞大的库存也需充分利用。 基层部队用它开展反坦克兵训练,成本低廉且效果良好;在一些特殊任务场景中,它的实战价值也未曾衰减。它就像一位沙场老兵,虽已不再年轻,却凭借过硬的性能和出色的适应能力,在新时代的军事舞台上依旧占据一席之地。 从应对冷战时期的装甲威胁到服务于现代国防需求,红箭73的长盛不衰,是我国武器装备发展务实理念的生动体现。它向我们证明,一款装备的价值并非仅由先进程度决定,更在于其能否在不同时代解决实际作战问题。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。