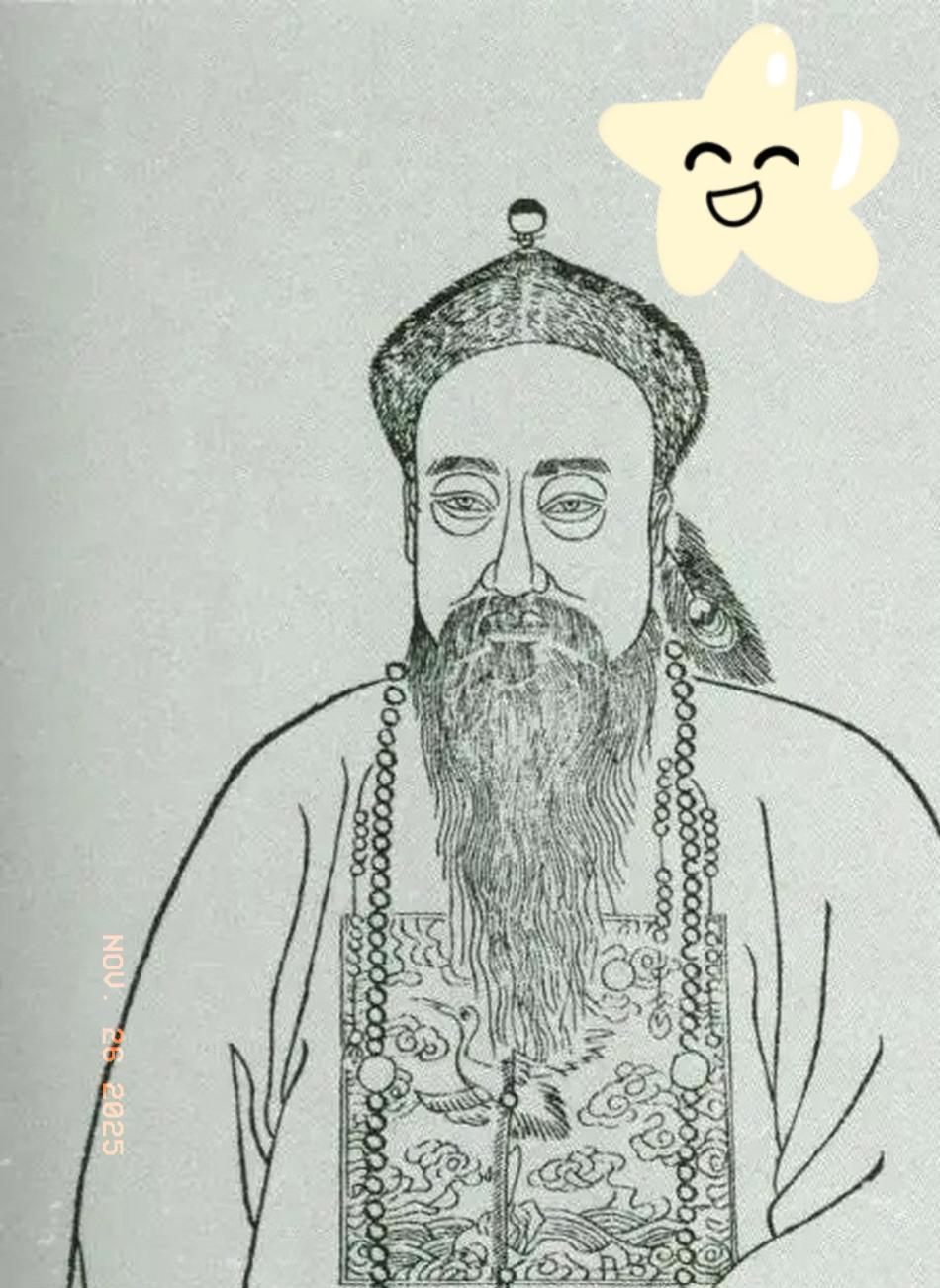

道光年间,权倾朝野的两江总督,最怕的不是皇帝,不是政敌。 他最怕的,是自己死后,家产被亲戚、下属、甚至仆人,一口一口,吃干抹净。 因为他唯一的儿子,才7岁。 这事儿放谁身上都得一身冷汗。 陶澍,这位爷,从湖南穷山沟里杀出来,干到封疆大吏,管着江南最富庶的三省。皇帝宠着,门生故吏遍天下。可以说,是人生的顶配了。 陶澍的发迹之路,满是底层士子的挣扎与坚韧。他出生于湖南安化小淹镇的一个破落书香门第,父亲以教私塾为生,全家常年过着“日食三升米,尚有两餐荒”的日子。幼年时,他踩着板凳才能够到私塾书桌,寒冬腊月裹着打补丁的薄衣苦读,夜里借着油灯微光抄写经文,手指冻得红肿仍不肯停歇。这样的成长经历,让他深知底层百姓的疾苦,也看透了人情冷暖中“贫在闹市无人问”的现实,这成为他日后防范家产被觊觎的根源。 三十岁考中进士后,陶澍从翰林院编修起步,历任御史、知府、按察使,一路凭实绩站稳脚跟。在安徽布政使任上,他直面当地官员勾结盐商的贪腐乱象,顶着“断人财路”的压力清查盐课,一年之内追缴拖欠税款百余万两;调任江苏巡抚时,恰逢黄淮水患,他拒绝按惯例向上摊派赈灾款项,转而弹劾克扣救灾物资的贪官,用追缴的赃款赈济灾民,救活数十万百姓。这些举措让他赢得“清官”之名,却也得罪了不少朝中权贵与地方豪强,更让他明白,自己的权势不过是皇帝赋予的临时信任,一旦身故,家人便会失去庇护。 身为两江总督,陶澍手握江南三省军政财大权,辖区是清王朝的“钱袋子”,但他始终坚守清廉底线。史载其为官三十年,家中仅有祖屋三间,除俸禄外不贪一分一毫,甚至常用自己的养廉银接济寒门学子与贫苦亲友。可即便如此,围绕在他身边的觊觎者从未减少——远房亲戚盼着分一杯羹,下属官员想借照顾幼子之名侵占家产,就连府中老仆也暗中盘算着主子身后的财物。这些人的心思,陶澍看在眼里,急在心里,他知道,仅凭“清官”的名声,根本挡不住人性中的贪婪。 为了给幼子陶桄留一条生路,陶澍做出了一个震动朝野的决定:联姻。他不顾众人反对,将年仅五岁的女儿许配给了当时还是落魄秀才的左宗棠,又为七岁的儿子陶桄定下了两江总督胡林翼的女儿。这两桩婚事在当时看似“门不当户不对”,实则暗藏深谋远虑——左宗棠虽出身寒微却才华横溢,胡林翼更是一代能臣且与陶澍志同道合,陶澍看重的正是两人的品性与能力,希望借助这两位未来栋梁的力量,为儿子撑起一片保护伞。 不仅如此,陶澍还提前立下遗嘱,将家产清点造册,托付给心腹幕僚保管,明确规定“非吾子成年且能自立,不得擅自动用”。他亲自教导陶桄“勤能补拙,廉可立身”的道理,哪怕公务再忙,每日也要抽出时间检查儿子的功课,告诫他不可依赖父辈权势,要靠自己的本事立足。道光十九年,陶澍病逝于两江总督任上,享年六十二岁。正如他所料,其死后不久,便有亲戚上门索要家产,甚至有人伪造文书试图侵占田产,多亏左宗棠与胡林翼及时出面,依照遗嘱维护陶桄的权益,才让他得以平安长大。 陶澍的远见,最终在历史中得到印证。陶桄成年后,继承父亲清廉家风,不仅拒绝利用父辈关系谋取官职,还将家中剩余财产用于兴办义学、救济乡邻;而左宗棠与胡林翼后来成为晚清中兴名臣,两人始终铭记陶澍的知遇之恩,在政坛上相互扶持,更多次出手保护陶氏家族。从一个穷山沟的学子到权倾一方的总督,陶澍的一生是晚清官场的一抹亮色,他对身后事的周密安排,不仅是一位父亲的舐犊情深,更折射出封建时代清官的无奈与智慧——即便身居高位,也难以摆脱制度性的风险,只能用个人的远见与担当,为家人谋求一份安稳。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

冯哥

澍