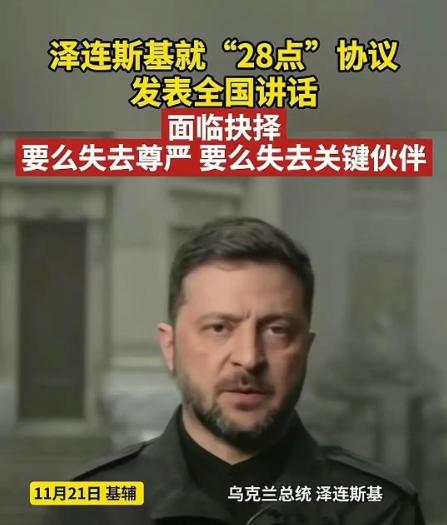

乌克兰的悲剧:用国家给全世界上了血淋淋的一课仗打完了土地丢了四分之一人跑了一千万经济直接腰斩最可悲的是他们到现在都不明白为什么要为别人的承诺流干最后一滴血美国在乎吗?看看现在的军援速度就懂了棋子用完了连新闻发布会都懒得开了。 如果说21世纪国际舞台上最让人心疼的国家,乌克兰肯定算一个。一个本来人口四千多万、土地肥沃、资源丰富的欧洲大国,硬生生被打成了“空心壳子”。黑土地上再也长不出足够养活欧洲的粮食,反而布满了弹坑和地雷;曾经繁华的城市沦为断壁残垣,夜晚的灯光被炮火照亮,却照不亮民众眼中的绝望。 战争没给乌克兰带来什么“西方的福音”,只留下了家破人亡、四处流离的景象。一个乌克兰老兵的故事,就是整个国家的缩影:家园被毁,老伴在轰炸中离世,儿子参军后杳无音信,自己拖着伤残的腿逃到波兰,只能在难民营里靠救济度日,未来成了一个大问号。 这样的场景在乌克兰随处可见,一千万逃离故土的难民中,有老人、有孩子、有曾经的工程师和教师,他们背井离乡,却不知道何时才能重返家园,甚至不知道自己的国家还能否完整存在。 乌克兰这场悲剧,简直像一面镜子,照给全世界看——什么叫“靠别人,靠天吃饭,最后吃了大亏”。 战争爆发前,乌克兰还是欧洲第三大国,有着完整的工业体系和肥沃的黑土地,粮食出口量位居世界前列,本该凭着地缘优势在俄欧之间保持平衡,安稳发展。可它偏偏选择了一条依附他人的道路,把国家命运寄托在西方的口头承诺上,最终引火烧身。 最讽刺的是,乌克兰曾经手握核武器这张“护身符”,却在1994年签署《布达佩斯安全保障备忘录》,在美国、英国、俄罗斯的“安全承诺”下销毁了所有核武器,沦为无核国家。 当时西方许诺会保障乌克兰的主权和领土完整,可当战争真的爆发,这些承诺却成了一纸空文。那些曾经信誓旦旦的国家,嘴上喊着“支持乌克兰”,实际行动却充满了算计,把乌克兰当成消耗俄罗斯的棋子,全然不顾乌克兰民众的死活。 战争初期,西方确实给了乌克兰一些军援,让泽连斯基政府产生了“能靠西方打赢战争”的幻想。可随着战争进入胶着状态,西方的援助开始变得吝啬起来。 欧盟原本计划提供400亿欧元军事援助,最后因为成员国财政压力和内部分歧,硬生生缩水到50亿欧元,连泽连斯基紧急呼吁的炮弹都难以凑齐。 美国更是把对乌援助当成国内政治博弈的筹码,国会多次搁置援助法案,曾经承诺的百亿军援迟迟不到位,军援速度一降再降,如今甚至连专门的新闻发布会都懒得开了,仿佛这个曾经被捧在手心的“盟友”,已经成了用完即弃的垃圾。 乌克兰付出的代价太过沉重:四分之一的领土被战火吞噬,要么沦为战场,要么被实际控制,这些土地上的矿产、工业设施、农业资源全部化为乌有;经济直接腰斩,2022年GDP就暴跌29.1%,后续更是持续恶化,工厂停工、农业瘫痪,国家财政完全依赖外部援助,可这些援助往往附带政治条件,让乌克兰在主权上不断让步;劳动力人口大量流失,一千万难民中不乏青壮年,这对一个国家的重建来说是致命打击,就算战争结束,也很难在短时间内恢复元气。 更可悲的是,乌克兰到现在都没明白,自己不过是大国博弈的牺牲品。美国想借乌克兰削弱俄罗斯,欧洲想靠美国保护自己的安全,各方都在为自己的利益盘算,唯独没人真正在乎乌克兰的未来。 泽连斯基政府一味讨好西方,把国家绑上别人的战车,却忘了“国与国之间没有永恒的朋友,只有永恒的利益”。西方需要乌克兰的时候,把它吹成“自由世界的英雄”;当乌克兰消耗得差不多,失去利用价值时,就毫不犹豫地把它抛在一边。 乌克兰的悲剧,本质上是战略自主的缺失。作为夹在俄罗斯和西方之间的国家,它本该保持中立,在大国之间寻求平衡,守住自己的主权和利益。可它偏偏放弃了中立,一头扎进西方的怀抱,主动成为对抗俄罗斯的前沿阵地,最终把自己推向了战争的深渊。这让我想起那些依附强国的小国,看似得到了庇护,实则随时可能被当成筹码牺牲,乌克兰的遭遇就是最血淋淋的证明。 如今的乌克兰,就像被榨干了价值的木偶,再也吸引不了西方的注意力。美国忙着在亚太布局,欧洲深陷能源危机和经济困境,没人再愿意为乌克兰投入更多资源。泽连斯基四处奔走呼吁援助,却屡屡碰壁,曾经的“高光时刻”早已不复存在。而乌克兰民众,只能为这场错误的选择买单,在战火中煎熬,为别人的承诺流干最后一滴血。 这场战争给全世界上了深刻的一课:国家的主权和安全,永远不能寄托在别人的承诺上。靠人不如靠己,一个国家如果失去了战略自主,放弃了自保的能力,就算有再肥沃的土地、再丰富的资源,也难逃被摆布、被牺牲的命运。 乌克兰的悲剧不是偶然,而是错误选择的必然结果。希望其他国家能从这场血的教训中警醒,守住自己的底线,掌握自己的命运,别再重蹈乌克兰的覆辙——毕竟,国家一旦破碎,再想拼凑完整,付出的代价远比想象中沉重得多。