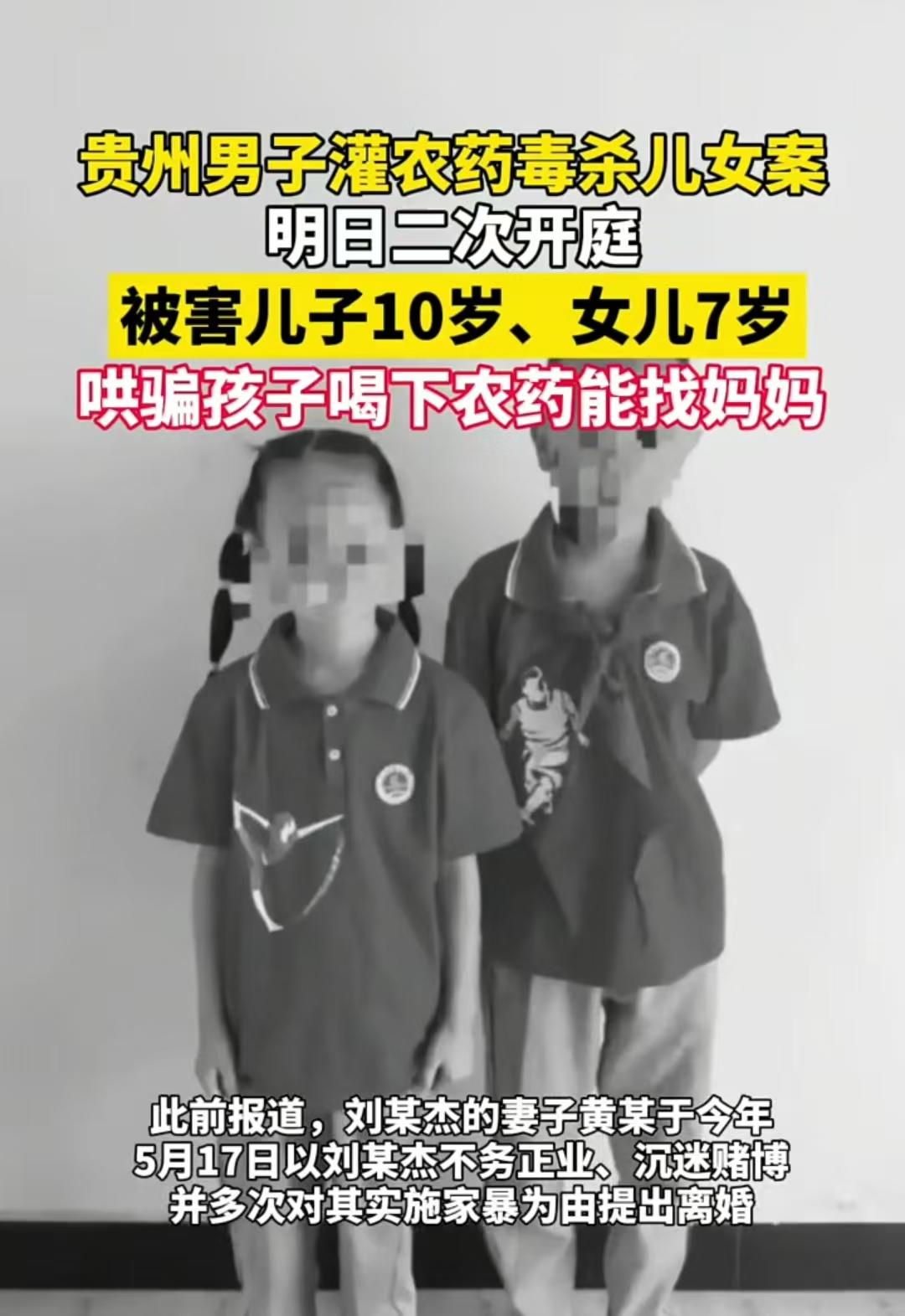

贵州,父亲骗一双儿女喝下农药,说喝了之后带他们找妈妈,结果却是让他们陪自己一起去死。可他自己只喝了少量,还提前拨打了120,最后竟然得救了。 如今妻子悲痛不已,除了追究丈夫的责任,还提起了诉讼,想要国家赔偿——因为她曾报过两次警,民警却没有介入。 原因可能有很多,既有执法层面的判断标准问题,也有基层负担重、人手不足等现实困难。但无论怎样,报警两次不是小事,对于一个家庭来说,那可能已经是极限求助了。 从结果看,这显然不是一个“普通家庭纠纷”。孩子被哄骗喝下农药,这不是一时冲动,而是有计划、有步骤的行为。从准备毒药、选择夜里、安抚孩子、拨打急救电话。 这一系列动作透露出一种冷静甚至算计的状态。这种时候再去讨论“心理压力大、生活困顿”就显得太轻飘了。更值得追问的,是在这些危险信号出现之前。 我们的社会机制有没有提供过哪怕一丁点有效的干预?其实,家庭暴力并不是新鲜话题。不少地方都出台了反家暴法、建立了“家庭暴力告诫书”制度。 也有妇联、社区网格员定期入户走访的机制。但现实中,类似制度落地的效果参差不齐。有时候是信息不互通,有时候是执行不彻底,还有时候。 是习惯性地把家庭矛盾当成“家务事”,认为“劝一劝就好了”。可这次的事件告诉我们,不是每一桩家务事都能靠劝解解决,有些家庭矛盾,背后藏着的是极端情绪,甚至是潜在的犯罪风险。 从法律角度来看,母亲提出国家赔偿,有一定争议性。国家赔偿法中明确规定,国家机关工作人员违法行使职权,并造成损害的,才构成国家赔偿责任。 也就是说,要认定警方有没有“违法不作为”,不是说情绪上觉得处理不当就成立,还要看当时的处警是否符合规范。这对当事人来说是一道不小的法律门槛。 但从社会治理的角度来说,这一诉求本身具有现实意义。它在提醒我们,基层治理不仅是修路盖房、发通知,还包括对家庭风险的敏感识别和有效应对。 其实早在几年前,一些地方就开始试点“高危家庭干预机制”。比如通过妇联、社区、公安等多部门联合筛查,把有家暴记录、精神疾病、极端行为倾向的家庭列为重点关注对象。 每月定期回访,必要时启动心理干预甚至司法介入。这种做法虽然增加了基层的工作量,但在预防极端事件上,确实起到了一定效果。 只不过,这种机制在全国范围内还没有完全普及,很多地方仍然处在“出事才处理”的阶段。另一方面,我们也不能忽视农村家庭在心理健康教育方面的空白。 有些人遇到情绪问题,不知道怎么表达,也缺乏求助渠道。心理咨询在城市里已经是常规服务,但在一些偏远地区,别说咨询师,连心理健康宣传册都没见过几回。 这次事件中的父亲是否患有精神疾病,目前还需要专业鉴定。但可以肯定的是,他的情绪和行为早就已经异常,只是没人能真正看见。 这场悲剧的发生,像一面镜子,把一些平时容易被忽视的问题照得清清楚楚:家庭矛盾不是小事,报警记录不能停留在纸面上,基层治理不能只靠经验判断。 心理健康服务不能只覆盖城市,预防机制不能等到悲剧发生之后才启动。孩子的生命无法重来,母亲的痛苦无法抚平,这个家庭破碎的背后,是一个系统性问题的集中显现。 我们无法要求每个家庭都幸福美满,但至少,社会应该有能力在危机来临之前,拉一把。不是替代家庭责任,而是在关键时刻,提供一点点制度的托底。 哪怕只是一通电话的回访,一个社区干部的登门,也许就能把结局从极端拉回正常。