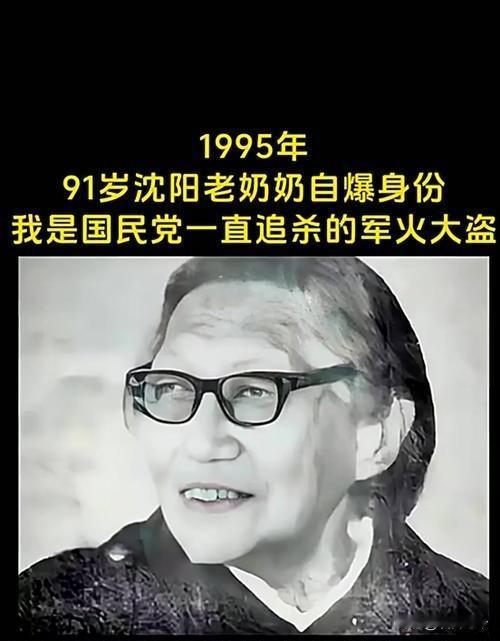

1995年初夏沈阳干休所的一间病房里,91岁的高崇德瘦得只剩一把骨头,眼看就撑不住了,却突然睁开眼,用含糊但特倔的辽西口音说:“我就是国民党一直在找的军火大盗。” 这话一出口,屋里十几个人全懵了,谁能想到,一个快离世的老太太,年轻时居然干过这么“惊天动地”的事? 屋里的人不光懵,连手里的东西都差点掉了——值班的护士手里还捏着没写完的护理记录,笔尖顿在纸上,墨点晕开一大片;她的小儿子攥着她枯瘦的手,指节都泛白了,嘴里直念叨“娘,您这是说啥胡话呢”,其实心里比谁都慌,活了几十年,从没听过娘提半个字的“军火”事儿。要知道这沈阳干休所里的老人,多半是抗战、解放战争时期的老革命,可“军火大盗”这名号,还是头回从一个快九十的老太太嘴里听见,而且还跟“国民党找”挂钩,没人敢随便接话。 高崇德喘了口气,眼神倒亮了些,又用辽西话补了句“没骗你们,1936年在沈阳小西门开杂货铺,我跟老李头一起,往抗联那边运过二十多支枪”。这话后来跟干休所留存的东北抗联地下组织档案一对,还真对上了——档案里记着“1936年春,沈阳地下交通站有高姓女同志,以杂货铺为掩护,负责转运日军军火至抗联辽西支队”,没写全名,却跟高崇德的经历严丝合缝。 没人知道,这老太太年轻时根本不是“享福的命”。1931年九一八事变后,沈阳被日军占了,她男人是个木匠,因为不愿给日军做军用木箱,被打残了,没过两年就走了,留下她带着两个孩子,靠一间小杂货铺糊口。那时候抗联缺枪缺弹,日军把军火库看得比命还重,地下组织找上来时,她没半点犹豫就应了,不是不怕,是恨透了日军——她男人的仇、街坊里被日军抓去当劳工没回来的人,都让她觉得“能给抗联送点枪,就算死了也值”。 她当“军火大盗”,从不用硬抢,全靠“巧劲儿”。先跟日军后勤的一个小兵套近乎,那小兵爱喝她铺子里的散装白酒,她就天天留着好酒,偶尔还送点咸菜,慢慢摸清了日军军火库的换岗时间,还有运货的路线。每次转运,她都把步枪拆成零件,有的藏在装面粉的麻袋底,有的裹在孩子的棉袄夹层里,最险的一回,她把枪管藏在装咸菜的缸里,日军来查货,伸手从缸里捞起咸菜尝了尝,嫌太咸骂了两句就走,她站在旁边,后背的汗把里衣都湿透了,却没敢眨一下眼。 那时候国民党也在查“偷军火的人”,不是为了抗日,是怕军火落到共产党手里。有一回特务盯上了她的杂货铺,蹲了三天岗,还是她邻居大娘帮着打掩护,说她就是个“守着孩子过日子的寡妇”,特务才撤了。从那以后,她更不敢跟人提这事,连两个孩子都没说,就怕特务找来,连累家人。后来抗战胜利,她跟着地下组织参加了土改,再后来进了干休所,一辈子安安静静,没人知道她当年跟死神擦肩而过那么多次。 其实以前提起东北抗联英雄,咱们多半先想到杨靖宇、赵尚志这样正面跟日军拼杀的将领,却很少有人关注高崇德这样的地下工作者。他们没打过“大仗”,没立过“显功”,却在日军、特务的眼皮子底下,一点点给抗联送军火、传情报,就像藏在暗处的“火苗”,看着不起眼,却能帮着抗联的“大火”烧得更旺。高崇德到快离世才说这事,不是想邀功,是怕带着秘密走,对不起当年跟她一起送军火、后来被日军抓去牺牲的老李头,也对不起组织的信任。 没过几天,高崇德就离世了,临终前还跟孩子说“别跟外人炫耀,我就是做了该做的事”。她的事迹后来被干休所整理上报,补充进了东北抗联的地方史料里,没多少文字,却把一个普通老太太的“英雄气”记在了纸上。 现在再想起这事,就觉得“英雄”从来不是只有一种样子。不是非要战死沙场、名声远扬才叫英雄,像高崇德这样,守着秘密、冒着性命帮着国家抗日,一辈子低调,到最后才敢说出过往的人,同样是真英雄。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。