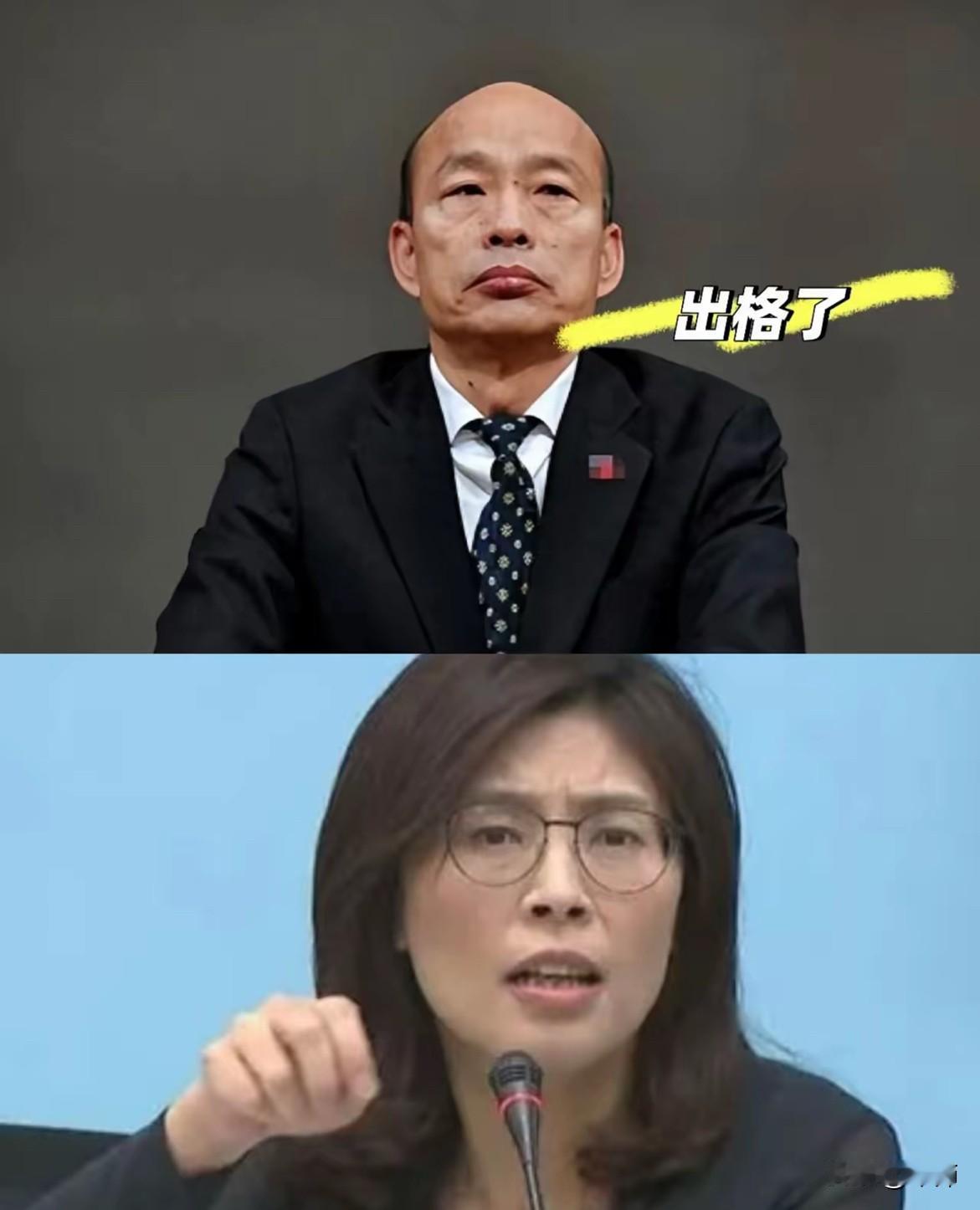

韩国瑜的沉默,是蓝营绕不开的死结 韩国瑜的肠子都悔轻了, 郑丽文以九二共识为锚点当选国民党主席,本是蓝营重整两岸论述的关键节点,他却选择了避而不见。 这沉默里有不得不还的人情。 当年郝龙斌拉他进北农的恩情,如今要以不表态来偿还。 更有小圈子的捆绑,赵少康等人的态度堵死了他支持郑丽文的路。 这份沉默,哪里是什么“情义使然”,分明是一场被人情和派系绑架的政治内耗。郑丽文当选的意义,本就不止于一个党主席的席位——在两岸关系需要清晰表态、蓝营路线需要重新锚定的关口,她把“九二共识”摆在台面上,等于是给迷茫的蓝营打了一剂“定海神针”。这时候的蓝营,最需要的是内部拧成一股绳,用集体姿态向外界传递“两岸同属一中”的核心立场,可韩国瑜的“避而不见”,硬生生把一场“重整旗鼓”的开局,演成了“各自为战”的尴尬。 谁都懂“滴水之恩当涌泉相报”,但政治场上的人情,从来都不该成为绑架路线的枷锁。当年郝龙斌拉韩国瑜一把,这份恩情值得感念,可感念的方式有千万种,唯独不该是在蓝营最需要发声的时刻选择闭嘴。说白了,这哪里是“还人情”,更像是用蓝营的未来,换自己的“人情债清零”。当个人情义凌驾于政党核心利益之上,所谓的“政治担当”,早就成了一句空话。 更扎心的是“小圈子的捆绑”这六个字,几乎道破了蓝营这些年的死穴。赵少康等人的态度能“堵死”韩国瑜的路,本质上暴露的是蓝营内部根深蒂固的派系壁垒——不是路线之争,不是理念之辩,而是“圈子里的人说了算”。你站我的队,我给你资源;你不随我的意,哪怕是关乎政党未来的关键选择,也得给我憋着。郑丽文以“九二共识”破局,想的是把蓝营从“模糊两岸论述”的泥沼里拉出来,可小圈子的篱笆一围,连最该站台的力量都被捆住了手脚,这样的“重整”,从一开始就透着股先天不足的无力感。 韩国瑜的“悔”,恐怕也不是悔在“没表态”,而是悔在自己成了这场内耗的牺牲品。他不是没经历过“接地气”的高光时刻,当年能靠一句“货卖得出去,人进得来”打动基层,说明他懂民意,也懂蓝营需要什么。可如今,一边是人情的枷锁,一边是小圈子的压力,他选了最“安全”的沉默,却忘了政治场上最忌讳的就是“在关键节点缺席”。郑丽文需要的不是一个人的站台,而是蓝营内部对“九二共识”的集体认同;蓝营需要的也不是一团和气的沉默,而是敢于锚定立场的团结。他的避而不见,不仅让自己错失了重新站稳脚跟的机会,更让蓝营好不容易攒起来的“重整势头”,弱了大半截。 说到底,韩国瑜的沉默只是一个缩影,背后是整个蓝营绕不开的困局:这些年,蓝营总在“要路线”还是“要圈子”里摇摆,总在“讲情义”还是“讲担当”里纠结。明明“九二共识”是安身立命的根本,却总有人怕得罪“圈子里的人”而含糊其辞;明明团结是破局的关键,却总被人情债、派系墙拆得七零八落。郑丽文当选,本是一个打破这种恶性循环的契机,可一场“避而不见”,又把蓝营拉回了老路上——还是那个被小圈子捆绑、被人情绑架的国民党,还是那个在关键问题上不敢大声说话的蓝营。 政治不是过家家,更不是人情往来的戏台。蓝营要想真正重整旗鼓,靠的从来不是谁欠了谁的情,谁跟谁是一个圈子里的人,而是能不能守住“九二共识”这个根本,能不能打破派系的壁垒,把力量拧成一股绳。韩国瑜的悔,该成为蓝营的醒;他的沉默,更该成为蓝营的警钟——再被小圈子、人情债困住,别说重整两岸论述,恐怕连自己的基本盘都要守不住了。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。