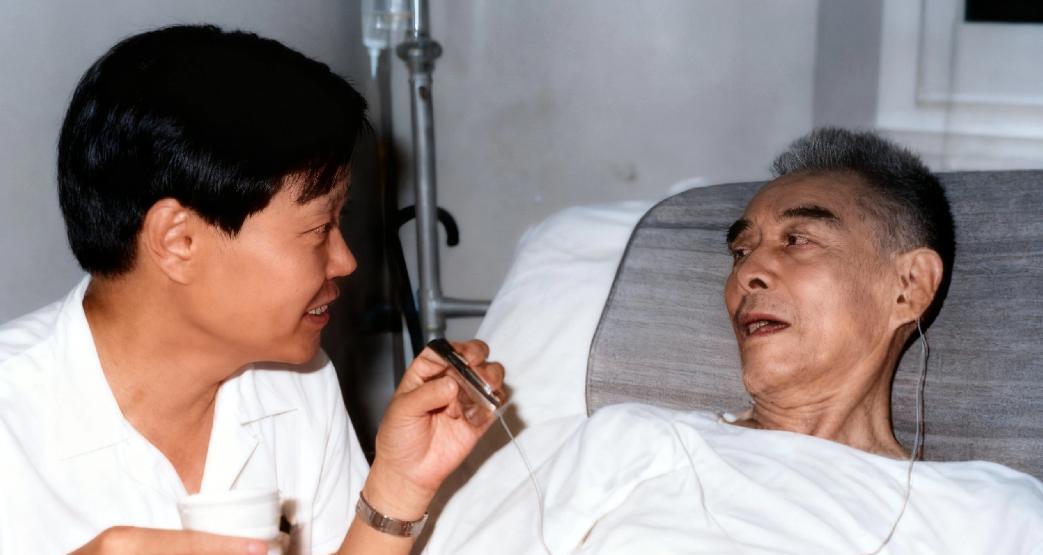

1973年,杨振宁照顾生病住院的父亲,一张温馨的合影,从镜头中我们可以看到,杨武之老人非常虚弱的躺在病床上,杨振宁手里拿着一个杯子,正在喂父亲喝水。 主要信源:(红星新闻——大师西去:杨振宁何以成为杨振宁) 1973年的北京,秋意渐浓。 在协和医院的一间病房里,杨振宁正小心翼翼地给父亲杨武之喂水。 午后的阳光透过纱帘,在洁白的床单上投下斑驳的光影。 病床上的杨武之虽然虚弱,但眼神依然保持着学者特有的睿智。 这一刻,父子间的温情超越了时空,成为两代学人精神传承的生动写照。 杨武之的成长历程充满传奇色彩。 1896年,他出生在安徽合肥的一个书香门第。 不幸的是,年幼时便失去双亲,由叔父杨邦瑞抚养长大。 尽管家境贫寒,但他从小展现出过人的聪慧和勤奋。 在私塾读书时,他常常借着月光苦读,因为这样可以节省灯油钱。 这种刻苦精神伴随他一生,也成为后来教育子女的宝贵财富。 1918年,杨武之以优异成绩考入北京高等师范学校。 在校期间,他不仅钻研数学,还广泛涉猎文史哲各类知识。 这段求学经历为他日后成为通识型学者奠定了坚实基础。 毕业后,他回到安徽任教,但内心始终怀有深造的理想。 1923年,机会终于来临。 杨武之考取公费留学资格,远渡重洋赴美求学。 在斯坦福大学,他如饥似渴地吸收西方数学的精髓。 随后转入芝加哥大学攻读博士,师从著名数学家迪克森。 在异国他乡,他经常泡在图书馆直到深夜,这种专注的治学态度给导师和同学留下深刻印象。 1928年获得博士学位后,杨武之毅然选择回国。 当时国内数学研究条件简陋,但他坚信"科学救国"的理念。 他先后在厦门大学、清华大学任教,将西方先进的数学理论引入中国课堂。 在清华园,他不仅教授专业知识,更注重培养学生的数学思维。 华罗庚就是在他的启发下走上数论研究道路的。 作为父亲,杨武之对子女的教育独具匠心。 他从不强迫孩子过早接触专业数学,而是注重培养他们的综合素养。 杨振宁记得,父亲经常带他欣赏唐诗宋词,讲解历史典故,甚至一起下围棋。 这种潜移默化的教育方式,培养了杨振宁跨学科的思维方式,为他日后在物理学取得突破性成就埋下伏笔。 抗日战争爆发后,杨武之随清华大学南迁,在西南联大继续执教。 战时条件艰苦,但他始终保持着学者的尊严和操守。 在昆明的茅草屋里,他坚持撰写学术论文,指导学生研究。 这段艰难岁月反而锤炼出他更加坚韧的学术品格。 新中国成立后,杨武之先后在同济大学、复旦大学任教。 虽然年事已高,但他依然坚持在教学一线。 他特别重视基础数学教育,认为这是培养创新人才的根基。 许多学生回忆,杨老师讲课深入浅出,善于用生动比喻解释抽象概念。 晚年的杨武之虽然疾病缠身,但思维依然敏捷。 他时常与儿子杨振宁探讨学术问题,父子间的书信往来充满智慧的碰撞。 1971年杨振宁首次回国访问时,父子二人长谈数日,从基础物理到数学前沿,无所不包。 这种学术上的深度交流,成为杨武之晚年最大的慰藉。 1973年5月,杨武之在上海逝世。 追悼会上,来自全国各地的学生自发前来送别。 他们中有的已成为知名数学家,有的在教育战线默默耕耘,但都深深铭记着杨老师的教诲。 杨武之留下的不仅是学术遗产,更是一种治学精神和师者风范。 回顾杨武之的一生,从寒门学子到数学大家,他始终保持着对知识的渴求和对教育的热情。 他培养了一大批杰出人才,推动了中国现代数学教育的发展。 而他对儿子杨振宁的培养,更是中国科学史上的一段佳话。 两代学人的传承,不仅体现在学术成就上,更体现在那种求真务实、报效祖国的精神延续中。 如今,当我们追溯这段历史,不仅看到个人奋斗的足迹,更看到中国现代学术发展的缩影。 杨武之这样的前辈学者,用他们的一生诠释了什么是真正的师者情怀和家国担当。 他们的故事,永远值得后人铭记和学习。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

益友交友

虎父无犬子[点赞][点赞][点赞]