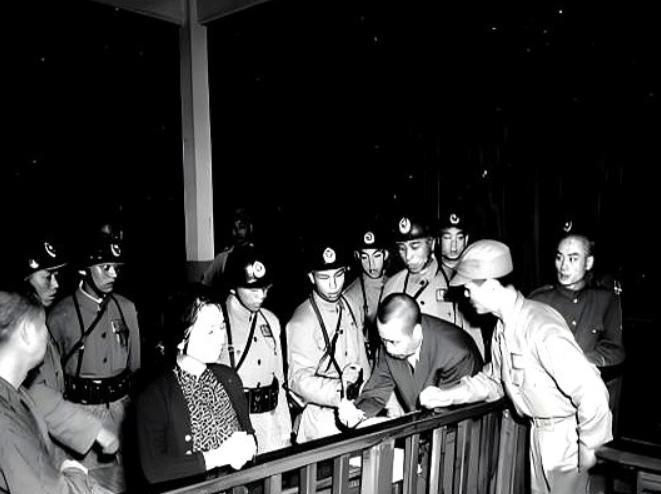

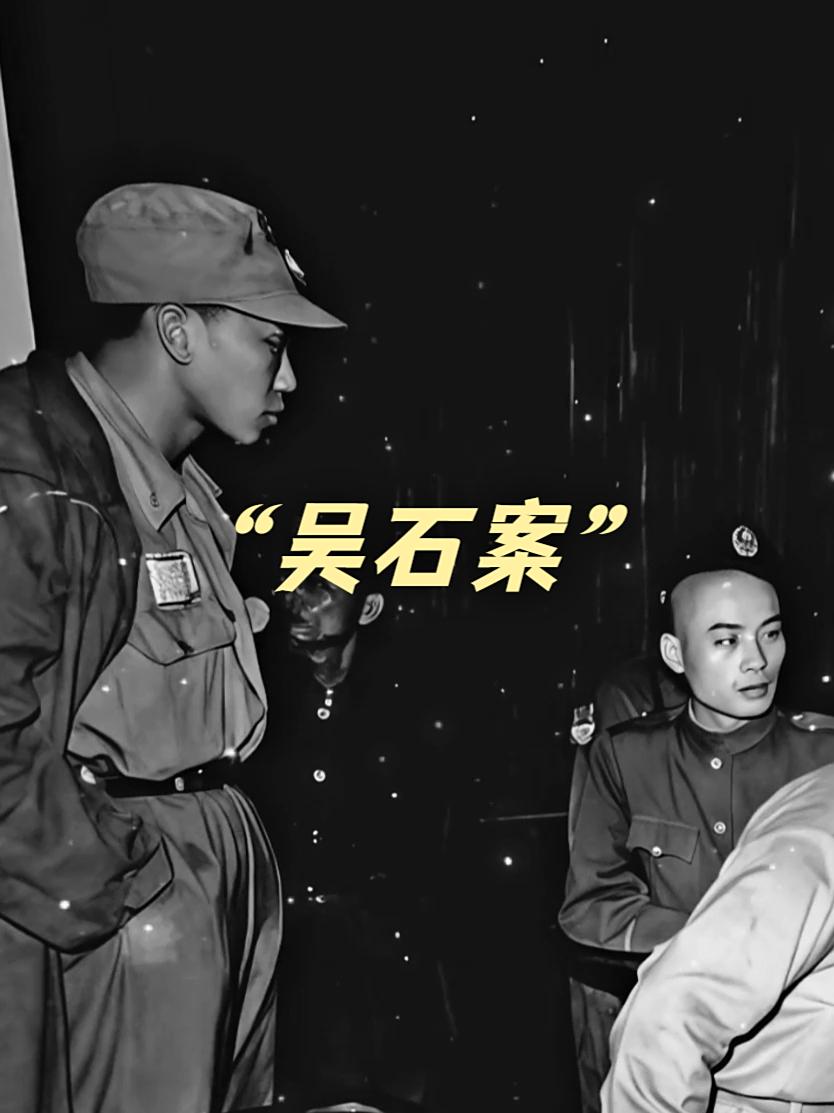

1983年,北京,一张烈士证送到王碧奎手里,她没哭,只说了句:“老吴,你终于回家了”,很多人以为她只是将军夫人,其实她才是那段暗线里最硬的钉子。 其实,情报网里最危险的那个环节,一直是这个看起来柔弱的女人在撑着。 提到吴石将军,很多人都知道他是解放战争时期隐蔽战线的功臣,曾任国民党“国防部”参谋次长,手里攥着核心军事情报。可很少有人知道,王碧奎从1946年起,就成了吴石最隐秘的“搭档”,那会儿她还只是外人眼里“只管家里柴米油盐”的将军夫人。你别以为她是被动参与,早在抗战时期,她就跟着进步青年办过地下刊物,心里早有了自己的信仰,嫁给吴石后,这份信仰成了两人心照不宣的默契。 那会儿国民党特务盯得有多紧?吴石家楼下常年停着两辆“民用轿车”,里面全是保密局的人,连买菜的路线都被记录得清清楚楚。王碧奎就借着“将军夫人探亲”“送衣物”的由头,把情报藏在缝补的衣料夹层里,或者混在给前线将士的慰问品里。有一次她去上海送情报,刚下火车就被特务跟踪,她愣是抱着装情报的菜篮,在弄堂里绕了三个小时,还故意去布店挑布料、跟小贩讨价还价,把特务绕晕了才敢去接头点。事后吴石心疼得让她别再冒风险,她只说“你在明处更危险,我这点算什么”,这份镇定不是装的,是真把生死看淡了。 1949年渡江战役前,吴石拿到了国民党长江防线的兵力部署图,这份情报要是送不出去,解放军渡江会多付出无数牺牲。可当时吴石身边全是眼线,根本没法亲自传递。王碧奎想了个招,把情报缩小印在细棉纸上,缝进儿子吴健成的棉袄里,自己带着儿子以“回乡下避战”为由出发。一路上关卡层层检查,到了芜湖渡口,特务非要扒开儿子的棉袄检查,王碧奎抱着儿子哭着说“孩子发烧刚退,再冻着就没命了”,一边哭一边偷偷把准备好的银元塞给特务,才蒙混过关。后来这份情报顺利送到华东局,为渡江战役减少了近千名战士的伤亡,你说她这个“钉子”硬不硬? 很多人觉得隐蔽战线的工作全是“大动作”,其实王碧奎做的全是“小事”,可就是这些小事撑住了整个情报网。她会记住吴石跟同志接头的暗号,比如“今天天气真好”代表“情报安全”,“家里缺斤酱油”代表“需要紧急转移”;她会把吴石带回的文件连夜抄录,抄完再用米汤把原件上的字迹洗掉,让文件看起来跟普通公文没区别;甚至家里的佣人被特务收买,她都能察觉,不动声色地用几句家常话点醒对方,最后还让佣人成了传递假情报的“烟雾弹”。这些细节里藏着的智慧,比真刀真枪的对抗更考验人。 1950年吴石因叛徒出卖被捕,王碧奎也跟着入狱。在狱中,特务用孩子威胁她,让她供出其他同志,她硬是一句话没松口,只说“我就是个家庭妇女,不懂什么情报”。直到1951年被特赦,她都没跟任何人提过自己做过的事,连儿子问起父亲的下落,她也只说“你爸爸是为国家做事的人”。后来她在北京定居,靠做针线活养活自己,从不跟人炫耀过去的经历,直到1983年收到烈士证,她那句“终于回家了”,藏着几十年的等待和释然——她知道,国家终于记起了他们夫妻俩的付出,老吴的使命也算有了圆满的交代。 现在提起隐蔽战线的英雄,很多人先想到的是男性,可王碧奎这样的女性,用“柔弱”当掩护,用“细心”作武器,在最危险的环节里扛了这么多年。她不是“将军夫人”的附属品,而是跟吴石并肩作战的战友,是自己人生里的主角。这种不图名、不图利,只为信仰坚持的硬气,才是最该被记住的。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。