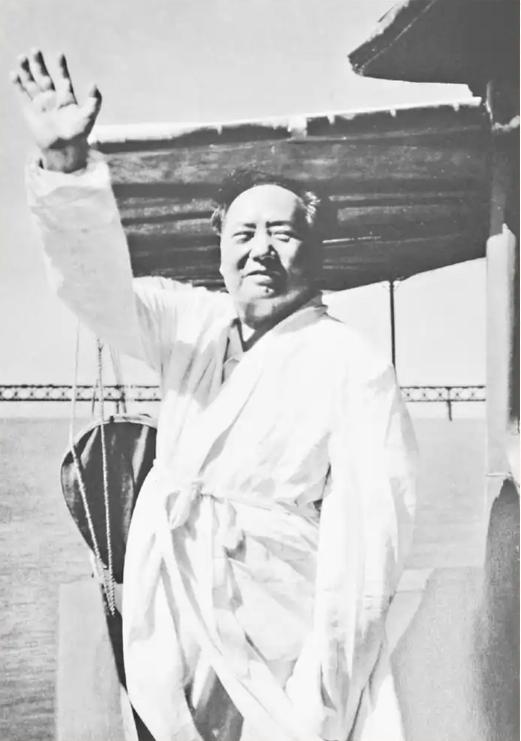

1966年,73岁的毛主席再次横渡长江,江面白浪翻腾,他时而侧泳,时而仰面,谈笑自若。警卫员担心水流湍急,他却说:“长江又宽又深,是游泳的好地方。” 1966年盛夏的武汉,长江江面翻卷着风浪,7月16日这天,73岁的毛主席登上武昌桥头下的716艇,手扶扶梯后仰入水,朝着武汉钢铁公司的方向破浪而去。 江水宽逾两公里,流速每秒1到2米,这样的水文条件下,专业运动员都需团队护持。 可他就那样从容游在江面上,时而蛙泳时而仰泳,陪同人员几次劝他上船歇一歇,他只笑着说:“还不到1小时!” 毛主席最终硬是在激流里游了75分钟,游完30华里的路程。 上岸后他精神头一点没减,对着身边人说:“长江,别人都说很大。大,并不可怕。美帝国主义不是很大吗?我们顶了他一下,也没啥。所以世界上有些大的东西,其实并不可怕。” 他还借着这股劲头,让全国人都到大江大河里游泳锻炼,同大自然斗争。 这份对游泳的执着,早就刻在他的人生里。 青年时在湘江边,他就爱往江里扎,那句“到中流击水,浪遏飞舟”,是一次次迎着湘江水浪练出来的底气。 建国后他游过珠江,淌过钱塘江,在北戴河的海里迎着恶浪往深处去,哪怕一个巨浪把人卷进浪花里,转眼又能安然躺在水面上。 他总说:游泳池太局限,少了江河湖海的壮阔,只有在大江大海里,才能体会到“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”的自在。 1956年到1966年这十年里,他横渡长江就有四十多次,每次下水都要游够了才肯上岸,从不会半途而废。 和外宾聊天时,游泳也是常提的话题。 1959年会见美国女作家斯特朗,对方说听说他在水里一“泡”就是几小时,他当即纠正: “那不是泡,是击浪,是征服惊涛,见着狂澜就得斗一斗,和水斗的乐趣,是泡在池子里体会不到的。” 跟尼泊尔首相柯腊拉伊聊天,得知对方一行人大多会游泳,他乐着说都是同志,还邀着人家夏天来长江一起游,也盼着有机会去恒河试试水。 1960年见斯诺,聊起外界传游泳的人多是要打台湾,他笑着说:“我们也没落后到用游泳的力量去解放台湾。” 接着他又说起:“我希望在不老之前,到密西西比河和波达麦河中畅游一番。” 就连和赫鲁晓夫谈中苏两国大事,他也是在中南海的游泳池旁,穿着泳衣从容周旋,让这位对手不得不承认,单论游泳,自己是比不过的。 这份热爱一直延续到暮年。 1974年深秋,81岁的他离京到长沙视察,那会儿身体已经大不如前,腿脚浮肿,没人扶着都走不稳路,眼睛也看不清东西,可还是惦记着游泳。 到了长沙市游泳馆,他先坐在椅子上看警卫人员从十米高台跳下水,再摸索着走到扶梯边。 一进到水里,原本步履蹒跚的人忽然就灵巧起来,第一次游了30分钟,后来又接连游了四次。 最后一次下水时,他摸着水说:“浑身没劲,手和腿都发软,怕是以后游泳都难了。”可即便这样,还是坚持游完了35分钟。 世人多把毛主席的游泳看作体育锻炼,却没看透这背后藏着的精神内核。 长江武汉段的激流、风浪,对73岁的老人本就是极大考验,他偏要迎着难上,不是逞强,是把“与大自然斗其乐无穷”的意志落到了实处。 暮年病重时仍不肯放弃下水,更是这份刻进骨子里的坚韧的最好证明。 于他而言,游泳从来不是简单的放松,是直面挑战、不肯低头的人生实践。 更难得的是,他把游泳变成了一种特殊的沟通方式,和斯诺聊密西西比河的玩笑话,看似随口一提,实则是借着体育这个无国界的话题,向对立的美国传递沟通的信号。 这份以小见大的智慧,后来化作“乒乓外交”的契机,最终促成中美建交,让体育成了打破意识形态壁垒的钥匙。 而他喊着让全国人到大江大河里锻炼,更是把个人面对困难的勇气,变成了一个民族的精神底色。 那个年代的中国,面对外部的压力和内部的挑战,正需要这份“大并不可怕”的底气,他用自己击水长江的行动,给整个时代注入了敢于斗争、敢于胜利的信念。 击水江海的勇气,从来不是年龄能限制的,而是刻在骨子里的,敢与风浪对弈,才是生命最本真的力量。 【评论区聊聊】你觉得毛主席的游泳人生,最让你触动的是那份直面困难的坚韧,还是以小见大的外交智慧? (信源:毛泽东的体育强国梦【4】——人民网)