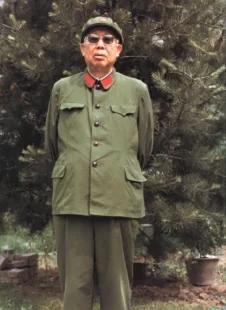

1936年,“王明”强烈恳请毛主席给他改名字,毛主席笑着说道:“你这个名字很好嘛,国际代表嘛!”“王明”急了,说道:“就因为这样,别人总笑我,请主席给我改个名字吧!” 1907年的湖北阳新县,王惟允出生在大湖地村的一户贫苦人家。 谁知道这个后来接连失去双亲、靠大姐挨家讨奶才活下来的孩子,会在几十年后成为开国上将,还让毛主席亲手为他改了个响彻军营的名字。 王惟允的童年全是苦味,两个哥哥早夭,三个姐姐被送作童养媳,母亲在他不满周岁时就走了。 十岁出头的大姐被父亲从婆家叫回,抱着襁褓里的弟弟满村转,哪家大娘有奶水就往哪家去,后来能吃米糊糊了,大姐就每天熬得稠稠的喂他。 直到六岁,大姐才重返婆家,这份姐弟情成了他童年最暖的光。 1926年的风,吹到了鄂东南的乡村,大冶、阳新一带的工农运动闹得红火,19岁的王惟允被乡亲们推选为乡农协委员,踩着这股革命浪潮,他踏上了征途。 投身红军后,王惟允遇到个哭笑不得的麻烦。 连长余钧是广东人,每次点名都把“惟允”念成“翁翁”,队列里总会响起憋不住的笑声。 那时红军战士大多识字不多,复杂的名字确实不方便,他跟连长商量后,就把名字改成了简单好记的“王明”。 可没高兴多久,新麻烦又来了——当时中共驻共产国际代表也叫王明。 那位代表因推行左倾错误路线名声不好,战友们总拿这个跟他开玩笑,时间长了,他心里越发不是滋味。 1936年12月,从红军大学毕业的王明正要赴任新职,毛主席专门召见他和贺晋年谈话。 任务交代完,毛主席见他站在那儿欲言又止,就主动问:“有困难尽管说。” 王明深吸一口气,站起来挺直腰杆:“主席,我想改个名字。”毛主席听了眼睛一亮,笑着打趣:“叫王明多好,国际代表嘛。” 这话让王明更不好意思了,红着脸解释:“就是因为这个,大家总跟我开玩笑,所以我请求改名。” 毛主席当即点头同意,顺手从笔架上拿起毛笔,在宣纸上写下任命:“命令贺晋年任二十七军军长,王平任二十七军政委。” 就这样,“王明”成了“王平”,这个名字既庄重又好记,还暗合了蜀汉名将王平稳重善战的品性。 改名后的王平,在战场上真就打出了“稳准狠”的劲头。 第五次反“围剿”时的广昌保卫战,敌人凭着优势兵力冲破防线,都快打到红军指挥部了。 王平带着红十一团作为预备队顶上去,敌机在头顶轮番轰炸扫射,部队两个营打光了大半,每个连队平均只剩二三十人。 他握着枪冲在最前面,喊着“跟我上”,硬是把敌人的进攻给顶了回去,保住了指挥部。 长征路上,红十一团要么当先锋开道,要么做后卫掩护,四渡赤水、夺占娄山关、保卫遵义城,每次都啃最硬的骨头,稳稳护住了党中央和军委机关。 解放战争打清风店,王平指挥部队守了两天两夜,把敌人死死拖在原地,给大部队合围全歼国民党第三军留出了关键时间。 1953年入朝当二十兵团政委,他跟战士们讲:“要打就打大仗、打恶仗,打出中国人的骨气。” 随后他和杨勇司令员抓住机会,发起金城反击战——这是志愿军在朝鲜的最后一场大仗。 十四天的血战,部队收复了160平方公里土地,把战线往南推了好几公里,敌人实在撑不住了,只好在停战协议上签了字。 这场仗后来成了我军阵地进攻战的经典范例,王平的硬仗名声也传到了国外。 1955年授衔,王平戴上了上将军衔,胸前挂着一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。 离休后他也没闲着,一笔一划写回忆录,把革命年代的故事都记下来,想留给后人看。 王平这辈子,最难得的是军政两头都拔尖。 近二十年里在五个大军区当政治主官,把部队思想工作做得扎实;上了战场又能领兵冲锋,硬仗恶仗从没含糊过。 他那两次改名也不只是换个称呼,第一次是为了方便行军打仗,第二次是找准了自己的革命定位。 毛主席给的不仅是个名字,更是一份期许,而他用一场场胜仗,把这份期许变成了实打实的功绩。 从阳新乡村讨奶吃的孤儿,到镇守一方的开国上将;从战场拼杀的悍将,到写回忆录的老者,王平的一生从来没离开过“稳”字——打仗稳、做事稳、做人更稳。 从讨奶求生的孤儿到镇守一方的上将,王平的一生藏着中国革命最朴素的真理:信仰撑得起苦难,能力配得上使命,品格守得住初心。 【评论区聊聊】在王平打过的所有硬仗里,哪一场最能让你感受到革命先辈的血性? (信源:王平:毛主席曾帮其改名 担任大军区政委时间最长——中新网)