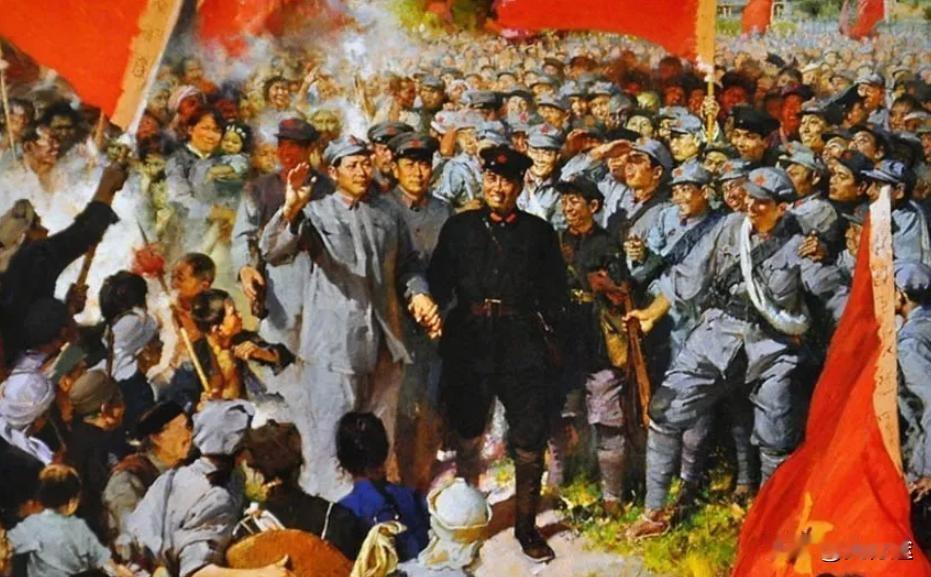

1955年,毛主席为朱老总颁授军衔,朱老总接过元帅命令状时,毛主席调侃:“玉阶兄,你可是红军永远的总司令!”朱老总笑答:“主席,我们都是在您的旗帜下打仗。” 一九五五年授衔典礼上,礼堂灯光很亮,元帅命令状在灯下发白。 毛主席把命令状递给朱德,笑着叫一声“玉阶兄”,又说“你可是红军永远的总司令”。 朱德接过来,只答“我们都是在您的旗帜下打仗”。看上去是客气话,实际把几十年并肩的分量都压在了桌上。 往前数四十多年,是完全不同的景象。 一九二七年前后,大革命失败,城市里一阵又一阵搜捕,很多人心中打鼓。中国共产党内部到处在问同一个问题:路从哪儿接着走。毛泽东在湘赣边界转,朱德在南方和海外辗转,两人没在同一条路上,却都把目光从城市挪向山林。 一九二五年十月,朱德到莫斯科秘密军事训练班学习,兼着学员队长。 苏联教官问他回国怎样打仗,他没有堆概念:“部队大有大的打法,小有小的打法。打得赢就打,打不赢就走。必要时拖队伍上山。”一句“拖队伍上山”,把以后中国游击战的味道先说了出来。 一九二七年,大革命破裂,局势一日紧过一日。 六月到九月,毛泽东在党内多次提“上山”,不再把希望压在大城市起义上。 秋收起义攻打长沙失利,部队撤到文家市,他在小学操场上对剩下的队伍说:“上山当革命的山大王。”说完带人上井冈山,在那片山岭里找出一条新路,这一步后来成了整个革命的转折。 同一年,南昌起义失败,朱德和陈毅带着起义余部北上。 一路打一路撤,部队一度藏在国民革命军第十六军范石生部里,被蒋介石盯上后已经待不下去。 朱德借胡少海的家庭关系,让他扮成国民党军副团长衣锦还乡,在湖南宜章县大摆宴席,占下县城,把部队编成三个营,定名“工农革命军第一师”,自己任师长,陈毅任党代表,王尔琢任参谋长。 那边,毛泽东到安源,在张家湾开湘赣边界秋收起义军事会议,正式组建“工农革命军第一军第一师”。 这面旗后来被公认为中国共产党人民军队的第一面军旗,队伍的名字和立场都写在布上了。 旗插在地上,现实还是很硬。 秋收起义没完成预定目标,敌军和地方反动武装穷追猛打,工农革命军损失惨重。 九月二十二日,部队在萍乡芦溪遭袭,冲出包围后再清点,从一千五百多人锐减到八百多人,路上有人不打招呼就走,粮少药缺,情绪一度压得很低。 九月三十日清晨,三湾村前的枫树坪上,队伍排成几列。 毛泽东站在前头,告诉大家,敌人只是在后面放冷枪,也是两条腿长出来的;贺龙当年拿两把菜刀起家,现在能当军长,谁也不是天生的。 接着把这场革命的道理摆出来:干革命,不图升官,不图发财,也不是为了给家里多挣口粮,只为天下劳苦大众得解放。前面的路“山高水长,任重道远”,不勉强任何人,愿意跟着革命走的站左边,想回家的站右边,回乡还要发路费。 张子清、曾士峨、伍中豪、罗荣桓、何长工等人也陆续站到左边,大多数官兵选择留下。 八一南昌起义失败后,朱德率部队在赣南一带转战,连遭强敌攻击,战士又饿又冷,士气低落。他把人叫拢,说起义是败了,可革命还得干;愿意革命的跟着走,不愿意的可以回家,不强留人。 一个枫树坪,一个天心圩,两场讲话都没有花哨的词,都是先讲清现实,再让每个人自己做决定。选择权交到战士手里,队伍里的心气反而稳住了。 山里路多,一条往井冈山,一条从赣南绕过去,两路人马最终在井冈山会师。 毛泽东带来的“上山当山大王”,和朱德早在莫斯科就说过的“拖队伍上山”,在这里合在一起。中国革命从此不再围着大城市打转,而是在农村和山地里开出一条新路,思想路线和军事路线都动了位置。 路拉长之后,分歧也出现。红四军发展到一九二九年前后,围绕军委和前委关系,党内有过一场激烈的争论,“朱毛矛盾”一时成了敏感词。 矛盾最紧的时候,毛泽东离开红四军,到闽西指导地方工作,人也病倒。 有人替两人着急,朱德的说法却很稳,说意见可以不一样,心还是在一块。 在党中央指导下,红四军召开第八次代表大会。 会上,朱德表示欢迎毛泽东回前委工作,说大家都叫这支队伍“朱毛红军”,“朱离不开毛,朱离开毛过不了冬”。 会后,他和陈毅依照中央意见,专门去看还在病中的毛泽东,请他回来继续主持前委。 毛泽东见到两位老战友,挺高兴,也坦率承认自己在红四军八大前后,因为身体和情绪不好,写过一些“伤感情”的话。 这番当面说开,矛盾压下去,“朱毛”两个字又重新拧紧。 一九三五年,红军到了四川卓木碉。朱德摆明立场,说全国、全世界都知道有个“朱毛”,两人搭档多年,要他这个“朱”去反“毛”,这种事做不出来。 短短几句,把自己站在谁一边说得很清楚。 时间再往后推到一九七三年。 毛主席在住所会见参加中央军委会议的同志,朱德也在其中。 朱德走进屋,毛主席喊他“红司令”,问一句“你可好吗”,朱德用四川口音答“我很好”。 两人握着手,毛主席对身边的人说,两个人一起几十年。