我们都曾目睹过世界上最长的大桥,耳闻过造价最昂贵的大桥,甚至探讨过一些极具象征意义的大桥。

我国某座大桥的情况却颇为特殊,它并未享受到外界的广泛赞誉,相反,这座大桥似乎总是处于一种“压抑”的状态。这究竟是为什么呢?

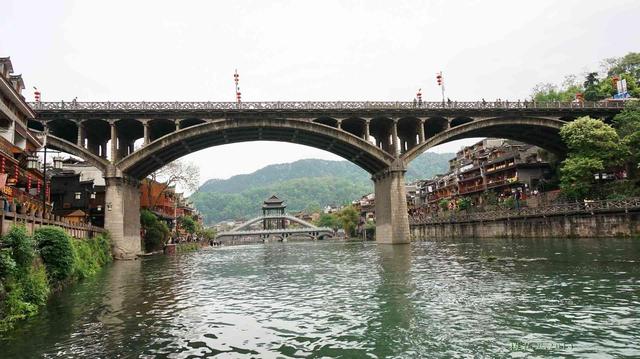

沱江大桥:一个“憋屈”的象征

沱江大桥:一个“憋屈”的象征沱江大桥这座曾经是四川简阳市的交通动脉,现在却以一种几乎是传奇式的“憋屈”身份被世人所知。

建于20世纪,这座桥梁不仅承载着数以万计的日常通行,更是地方经济发展和社会交往的重要纽带。

一场地震和一系列误判,将这座桥推向了全国的焦点,使其成为了官方决策和公众情感冲突的舞台。

桥梁的设计初衷是为了促进地区间的交流与合作,增强经济互联互通。沱江大桥成功地连接了简阳市与周边多个重要的商业和居住区,使得地方产品能够迅速进入更广阔的市场,同时也为居民提供了便捷的出行选择。

它的存在极大地推动了周边地区的商业繁荣和社区发展,甚至在不少居民心中,这座桥不仅仅是一座桥梁,更是家乡发展的见证者和参与者。

沱江大桥的命运在一次强烈地震后发生了戏剧性的转变。

地震导致桥体出现了裂纹,但这并未影响其结构完整性和安全性。

尽管如此,由于专家的一次错误鉴定,这座曾经的交通要道被宣告为“危桥”,政府决定进行爆破拆除,以免未来可能带来的安全隐患。

这一决策引发了广泛的公众不满和媒体关注,许多居民感到这是对他们记忆中的一部分的轻率摧毁。

更让人“憋屈”的是,尽管经历了两次爆破尝试,沱江大桥依然屹立不倒,仿佛在向世人证明其坚固的质量和初衷的纯正。

此时此刻,沱江大桥不仅是一个交通枢纽的象征,更成为了一种特殊的社会象征——它反映了专家意见与公众情感之间的张力,揭示了在现代社会中对于历史与记忆的珍视程度。

这座桥的故事还远未结束,它所引发的议题和反思,预示着一个更大范围的社会与技术对话即将展开。

这一事件的“危桥”鉴定和爆破失败的技术细节,我们不仅会深入了解决策背后的科学与挑战,还会触及到公共决策过程中的信任与透明度问题。

误判的代价:危桥鉴定背后的科技与政策挑战

误判的代价:危桥鉴定背后的科技与政策挑战当沱江大桥在地震后被错误地标记为“危桥”。

这不仅仅是一个单一的技术失误,而是一个涉及多方面的复杂问题,包括评估技术的局限性、政策制定者的压力,以及公众信任的脆弱性。

在这场灾后恢复的戏剧中,错误的桥梁安全评估成为了一个引人深思的焦点,揭示了现代社会在应对突发公共事件时的挑战和困境。

技术方面的问题是不可忽视的。

在进行沱江大桥的安全评估时,专家们依赖了一系列结构完整性测试和历史数据分析。

这些评估工具并不总是万能的。技术设备的敏感度、数据的解读、甚至是自然环境的瞬时变化都可能对评估结果产生影响。

在沱江大桥的案例中,评估团队未能准确识别桥梁实际的损伤程度,部分原因可能是由于使用了过时的技术,或是评估时缺乏对地震后具体环境变化的充分考虑。

这一技术误判直接导致了对桥梁安全性的过度质疑,引发了不必要的经济损失和社会动荡。

政策制定者在灾害管理中的角色也是此次事件中的一个关键因素。

在公共安全的压力下,决策者往往需要在缺乏完整信息的情况下做出快速决策。

沱江大桥的拆除决策就是在急迫和保守的心态驱动下做出的,目的是为了避免潜在的更大安全问题。

这种决策过程中的过度谨慎,没有给予足够时间和资源进行更深入的评估,反而加剧了公众的不安和政府的信誉损失。

这种情况反映了在灾后恢复过程中政策制定的困难,即如何在紧急情况下平衡科技评估和公众安全需求。

这一系列的事件不仅对沱江大桥本身产生了深远影响,更对公众信任和政府决策能力提出了严峻挑战。

误判的代价是显而易见的——不仅仅是经济损失,更有可能造成对政府决策过程的普遍怀疑。

正如沱江大桥依然坚固地立于江心,公众对政府的信任一旦动摇,要恢复亦非易事。

爆破失败与公众反应:一个社会动态的剖析

爆破失败与公众反应:一个社会动态的剖析在沱江大桥被错误地标记为危桥后,决定进行爆破拆除。

这个看似简单的解决方案却在执行中遭遇了意外的挫折。

两次爆破尝试均以失败告终,这不仅仅是技术层面的挑战,更成为了社会舆论的焦点,激起了一场关于技术、责任和公共决策的广泛讨论。

从技术角度来看,爆破失败的原因多样且复杂。

初次爆破时,由于专家对桥梁结构的误解以及爆破材料的不当配置,导致了爆破力度不足,未能在预定的时间内使桥梁结构崩塌。

第二次尝试中,尽管调整了爆破方案,增加了爆破点和使用了更强的火药。

但由于技术团队在计算爆破震动影响时出现错误,结果再次失败,桥梁虽部分破损但仍旧顽强地矗立。

这两次失败不仅展示了技术实施中的不确定性,也暴露了在极端条件下工程预测的局限性。

桥梁的爆破不仅是技术行为,更是一种视觉象征,关系到人们对政府应对危机能力的直观感受。

爆破失败的新闻一经传出,立即引发了社会媒体和新闻媒体的热烈讨论。

民众的反应从最初的惊讶和担忧,逐渐转变为批评和讽刺。

社交平台上,人们纷纷表达了对于技术团队能力的疑问和对政府决策透明度的需求。

媒体的放大作用使得每一个细节都被无限扩展,从专业的技术失误到对公共管理的信任危机,话题层出不穷,让整个事件呈现出一种几乎戏剧性的社会动态。

这两次爆破尝试的失败,以及随之而来的公众和媒体反应。

不仅仅是一个技术故障的记录,更是一个关于信任、责任和预期管理的社会案例研究。

这一事件如何进一步影响公众对政府的信任,以及政府在未来类似情况下的策略和决策过程,是值得进一步观察和分析的。

总结与前瞻:从沱江大桥事件中学到的教训

总结与前瞻:从沱江大桥事件中学到的教训沱江大桥的爆破失败事件,虽然在初看下可能只是一次技术操作的失误,但其实背后蕴含的教训远远超出技术层面。

这一事件对当地社会、工程实践和政策制定产生了深远的影响,提供了宝贵的反思机会。

尤其是在如何改进未来类似工程的评估和决策过程、增强专家评估的准确性,以及如何更好地处理公众情绪和期望方面。

从工程评估和决策过程来看,沱江大桥的两次爆破尝试明显展示了预测和实施间的脱节。

这不仅仅是因为技术团队的计算错误,更是因为整个评估过程中缺乏足够的风险评估和备选方案的考虑。

未来在类似工程的评估中,必须引入更为严格和细致的风险分析模型,确保每一种可能的结果都被考虑在内,并且公开透明化这一过程,以提升公众信任。

应当建立一个多学科团队,在工程决策前进行全面的技术和社会影响评估,确保决策的全面性和科学性。

处理公众情绪和期望的方式也需要重新审视。

沱江大桥事件中,公众的强烈反应部分源于信息的不透明和处理过程中的不及时回应。

未来政府和相关部门在面对类似情况时,应当及时发布准确和全面的信息,主动解释可能的风险和预期的挑战,并开展公众咨询和沟通活动,让社会各界能够参与到决策过程中来,这不仅能减少误解和恐慌,还能增加政策的接受度和有效性。

建立一个稳定的反馈机制,确保在项目执行过程中能够及时收集并回应公众关切,也是提升政府公信力和效能的关键。

通过这些反思和改进,沱江大桥事件不仅是一次教训,更是一个转折点,引领未来工程实践和政策制定向更加科学、合理和公众友好的方向发展。