“我妈现在天天刷手机,根本停不下来。”

前些天,朋友忍不住拉着我吐槽,说了这么一句话。

起因是五一假期,她想着难得休假,可以带父母出门好好玩一场。

谁知道,这趟门她出得极其憋屈。

从坐高铁到入住酒店,哪怕后面一家人出门逛景点,她妈都手机不离身,逮住时间就低头刷手机。

朋友说,她妈妈每个月在手机上给“短剧”充的钱都有四位数了。

这几年,不少中老年人对手机上瘾。

他们从早刷到晚,日常生活都被手机占据了。

为什么他们突然成了“网瘾少年”呢?

被手机控制的中年人

我爸妈自从孙子上学后,现在也有刷手机上瘾的状况。

读书那会,我但凡看一眼手机被我妈瞧见。

她不顾缘由,劈头盖脸就是一句:“又在看手机,小心把眼睛熬坏了。”

可是,现在的她,每天吃完饭往沙发上一躺,戴着老花镜就开始刷短视频。

每天早上,起床第一件事就是刷一下关注的几个视频号,找找今天的菜谱。

甚至,她还会针对不同目的去选择不同的软件。

在这个互联网技术发达的时代,手机的确给我们提供了许多便利的服务。

许多以往不被认知的常识,都能通过手机获取。

从这点出发,手机对中老年人来说,既能打发时间,又对他们有益。

但是任何事,一旦上瘾,利就成弊。

有时候,她在沙发一坐就是半天,动都不动,一直低着头刷视频。

这次五一放假回家。

因为我爸妈房间就在我房间楼下,晚上开着窗,一直到凌晨两三点,我还能听到他们手机在刷短视频的声音。

本身睡眠就浅的他们,第二天依旧六点多就早早起床。

刷手机这个行为,严重地压缩了他们的睡眠时间。

甚至,已经严重影响他们的身体。

我妈眼睛的老花度数加深严重,隔三差五就说自己头晕,看东西模糊。

明明已经被手机影响生活了,她依旧嘴上说改,但就是不舍得放下手机。

我爸跟我妈一样,也有很大的“网瘾”。

他很喜欢在家族群转发一些“营销号”散布的虚假新闻,对谣言信以为真。

作为子女,若是你耐心劝解,告诉他这些信息没经过证实。

他直接把手机怼到你面前,笃定地说:“你看,专家都这么说。”

可那些所谓“专家”,连身份都是假的。

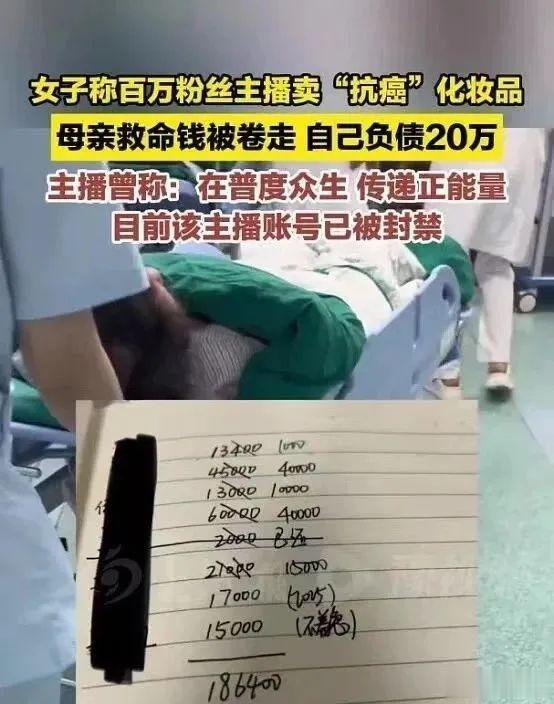

最近,一名“北科大女生”在网上控诉一名男主播。

女生毕业于北京科技大学,母亲患癌。

为了给妈妈治病,她欠了20万外债给妈妈做了手术。

术后,她白天上班,晚上还要跑外卖,起早贪黑就为了能给妈妈买药。

可是,日子久了,她妈妈的身体非但没好转,反而越来越差。

女生这才知道,妈妈将这些买药钱拿去买了大量的“抗癌面膜”。

而这则新闻,并非个例。

很多中老年人喜欢用手机网购,我爸也是其中之一。

他是一名“测评博主”的忠实粉丝,家里囤了许多他从直播间买来的产品。

小到削皮都不利索的水果刀,大到价值一千多的杂牌电饭煲。

明明是没有质检证明,质量得不到保障的三无产品,他却跟捡到宝一样。

无论我们怎么劝,都劝不动他。

中老年人手机上瘾,除了造成身体负担,更令子女担心的,就是他们对手机信息缺乏辨别的能力,容易受到虚假信息的误导。

就像小时候,爸妈不准我们玩手机,我们还是会躲在被窝里偷偷玩一样。

哪怕我们一说再说,爸妈依旧离不开手机和网络。

手机上瘾,势必会对他们的身心健康造成不利影响。

但是我们在指责这种“上瘾”行为时,也许也需要更多的理解和耐心,去注意到这背后的原因。

手机上瘾背后,

藏着受伤的自己

精神学作者安娜·伦布克在《成瘾》中说过:

“几乎我们所有人都可以选择一种电子药物,其中一种可供选择的药物就是智能手机。”

许多中老年人退出职场后,由于空闲时间骤增,子女忙于工作疏于陪伴。

缺少社交,生活单一的他们会时常感到孤独和空虚。

手机,既是他们打发时间的方式,也是他们选择的精神寄托。

来访者媛媛就是一名手机上瘾者。

退休前,她是人民教师,工作是教书育人。

从前,她对学生使用手机可谓是深恶痛绝。

无论哪个学生把手机带到学校被她发现,即便家长上门求情,不到期末这手机也要不回去。

来访时,媛媛自嘲笑道:

“以前我觉得玩手机就是在荼毒学生的思想,谁知道自己现在反倒上瘾了。”

退休后,55岁的媛媛独居在家。

老公已逝,儿子成了家,没能时刻陪着她。

哪怕她兴冲冲给儿子打去电话,得到的也只有“我在忙,先挂了”这般短暂的回应。

她说:“也不知道从什么时候起,手机就成了我最好的朋友。”

媛媛加了不少微信群,里面的人都是她来自五湖四海的“朋友”。

她每天都会找人聊天,语音电话一打就是一天。

她不在意跟自己通话的那个人是谁。

她说:“我只是想有个人陪我说说话,不,哪怕对方只是陪着我,不说话也可以。”

至少,这种通过手机的陪伴能让她感到不那么孤独。

她每天心不在焉,会不停查看微信,看有没有人给她发消息。

她开始抗拒出门,因为她觉得自己没有可以去的地方。

手机里的“朋友”也不是时刻都能陪着她。

为了消磨独处的时间,她开始常驻在不同的直播间。

那些嘈杂的声音仿佛天籁,竟让她感到安心。

长时间使用手机,不是没给她带来负面影响。

她近视加深了,常常睡眠不足导致白天精神颓靡。

她抗拒一切社交,甚至恐惧与人接触。

她觉得自己病了,可是不知道问题出在哪里。

她曾经想靠意志力,把手机丢到一边,她一天内提醒自己上千次,绝对不能去看手机。

甚至,她还把手机锁起来。

但无论用什么方式,最后都是徒劳。

她忍不住拿起手机,时间从白天到黑夜迅速流逝。

反应过来后,她陷入懊恼,愧疚的情绪当中......

如此周而复始,不断地折磨她。

从心理层面来说,一个人之所以对某件事物上瘾,背后往往藏着其持续遭受且不愿面对的痛苦。

他们试图用这种上瘾的方式,来把痛苦麻痹掉。

很多时候,我们戒不掉,是因为背后的痛苦没有得到解决。

聊天时,我问媛媛:“你能不能回想一下,拿起手机的那一刻,自己究竟是为了什么?”

她蹙着眉,思索许久才答:“有时候是因为孤单,有时候是突然想起老公,希望以此来分散注意力。”

媛媛明知道对手机上瘾不好。

可是她无法戒掉这种依赖。

因为她不敢面对那些埋藏在内心深处的痛苦。

她不敢聆听自己内在的声音,她需要用外界的声音来填满自己的生活。

她与其他沉迷手机的中老年人一样,都选择了这样的方式,来保护自己不被痛苦折磨。

沉迷手机,是一种自我保护

提到“手机上瘾”,很多人都以为是上瘾者自制力差。

但是《健康时报》数据表示,70%-80%被家人认为是手机成瘾的上瘾者,最后都被诊断是抑郁状态。

沉迷手机,是他们缓解抑郁症相关症状的行为表现。

就像媛媛,沉迷手机只是她缓解孤独的方式。

我们要理解,这种沉迷,不过是他们被痛苦触发的保护机制。

他们把痛苦的情绪隐藏、压制起来,甚至,他们自己都没觉察到这种情绪的存在。

当痛苦无法被解决,上瘾就成了痛苦的代偿。

至少,人在沉迷于上瘾事物时,快速分泌出来的多巴胺会让我们短暂地忽略痛苦。

只是,这种让自己免于痛苦的方式,是有代价的。

人们可能会变得没有自制力、对手机有依赖性、无法正常社交......

可是,亲爱的,就像德芬老师所说:

“我们自带的情绪牌,影响了自己的人生轨迹;

唯有觉察疗愈反复出现的负面情绪模式,才能过上喜悦、自在的丰盈人生。”

我们一直用上瘾来逃避痛苦,让自己感到痛苦的那根刺就永远拔不出来。

如果你也对手机上瘾。

别急着去批判,去抗拒,先去找出隐藏在深处让你下意识想要逃避的痛苦。

它可能是孤独,可能是你过去遭受的某种创伤,可能是无法挽回已然失去的某个寄托。

去跟自己建立联结,去深入地了解自己,倾听内心的声音。

还可以参加《3天身心绽放体验营》通过舞动,重新建立身体与内心的联结,体悟身体的享受和饱满的绽放。

也许一开始很难,可是只有觉察、疗愈,我们才能打败这份痛苦,迎接更好的人生。

*本文由不归创作,如需转载请联系授权。

策划丨kiwi

编辑丨李小豆