秦庄襄王死后,吕不韦迎来了人生的巅峰时期,坐稳相位之后,他渴望立下赫赫战功,更欲扩张领土,增加封地。与此同时,以战国四君子为代表的世族精英们,也在战国后期的这段时间里迎来了权势和地位上的高光时刻,就像一部精彩大戏即将落幕前的高潮时刻,与其说是王与王之间的对决,不如说是“各种君”之间的对决,今天的文章我们就一起来聊一聊,战国后期的君子对决,以及战国末期长平之战后的又一次五国合纵伐秦。

吕不韦此时他的目标,不仅仅是简单的征战韩、魏,而是要寻找一个能够让他名扬四海的对手。韩国虽然疲弱,但秦国在邯郸之战中也损失惨重,蒙骜已领兵出征,再去争功已无必要。吕不韦的目光转向了那个尚未被彻底清除的周天子。

他眼中,东周已非昔日周平王东迁时的辉煌,只是一块小小的领土,但周室余党的存在,就在前不久,周王室还号召诸国合纵伐秦,大秦没动你就不错了,这空壳天子还敢来打大秦。这些周天子对于大秦来说,犹如眼中钉,肉中刺,必须拔除。

于是,他找到了理由——东周君密谋诸侯,准备合纵攻秦。虽然这理由有些牵强,但在大国的权力游戏中,理由往往只是借口,实力才是决定一切的关键。

吕不韦率领秦军,攻下东周,彻底灭了周室。这是国际政治的现实,大国拥有话语权,一个小国的命运,只在大国的一念之间。虽然东周灭亡,但吕不韦并未赶尽杀绝,保留了他们的祭祀。他的这一举动,得到了秦庄襄王的赏识,获得了河南洛阳十万户的食邑,并被封为文信侯。

与此同时,秦国的另一支军队,在蒙骜的率领下,攻打韩国,取得了成皋、荥阳,设置了三川郡,秦国的国土正式扩张到魏国都城大梁附近。蒙骜再接再厉,领军攻打赵国,拿下太原,又攻打魏国,取下高都以及汲两个地方,再攻下赵国榆次、新城、狼孟,共取得37座城池。王龁则是出兵攻下上党,设置太原郡。

秦国对韩、赵、魏三国的侵略行动照着三餐来,若是这三国再不有所作为,恐怕真要面临亡国的命运。赵国的相国廉颇,威名远扬,但此刻的赵国正忙于与魏国、燕国交换土地,修复关系,无力对秦国发起反击。只能依靠廉颇的防守策略,尽力保住赵国的疆土。

但是在燕国的土地上,或许可以寻觅到一丝转机。毕竟是燕国趁着赵国被打残想来捡漏,结果还被赵国残兵打败。赵国既然失去了给秦国的,那就先从燕国这里取回来吧。

然而,是否可以攻秦,还需等待时机的成熟。赵孝成王是否会买单,这是一个问题。从赵国的角度来看,廉颇对秦国的防守有余,而进攻则略显不足。这种微妙的平衡已经在两人之间埋下了隐患。但那是以后的事情,暂且不表。

赵国既已无法与秦国一战,那么韩国呢?韩国已经被秦国蹂躏得不要不要了,只剩最后一口气,可以跳过韩国,直接将目光投向魏国。魏国大将晋鄙已死,信陵君又身在赵国,魏安厘王有心无力,别说攻打秦国,能守住自己的国土已是万幸。秦昭襄王就是看中了魏国的空虚,他与魏国都城接壤,所以在王龁之后,秦昭襄王再次派出蒙骜领军出兵攻魏。魏国面临秦国的强大压力,魏安厘王寝食难安。

在这样的困境中,魏国竟找不到一个像样的将领来领兵作战。大臣们建议魏安厘王召回信陵君。魏安厘王一想,对,他还有这位兄弟可以依靠。为了魏国的存亡,他决定派人带着大量金银珠宝到赵国去请信陵君回来。

信陵君虽然感激魏安厘王的诚意,但俗话说得好,做贼心虚。他害怕回到魏国后会被秋后算账。然而,不回应魏王的请求又意味着多犯一条罪名。在思前想后许久之后,信陵君决定采取一个极端的措施:他对他的门客说,谁敢帮魏王使者来通传的,我就杀了他。这个决定让所有人都保持了沉默。

然而,在这个关键时刻,之前提到的毛公和薛公两人虽然没有帮忙通传,却在听到信陵君的决定后一同去见信陵君。他们告诉信陵君,他之所以受到赵国的尊重,名声传遍诸侯,正是因为魏国还存在。现在秦国攻打魏国,魏国形势紧急,而公子您却不回去帮忙。如果秦军攻破大梁,踏平公子您先王的宗庙,到时候公子您还有什么脸立足于天下呢?

听完这两人的话,信陵君深吸了口气,他明白自己的责任所在。与个人性命相比,魏国的宗庙更加重要。他决定整理行装,踏上回乡的旅途。就这样,这位在赵国待了十年的信陵君,终于踏上了回国的道路。

魏安厘王瞥见信陵君归国的身影,心中明白这位兄弟是冒着生命危险前来与自己并肩作战的。他情不自禁地冲上前去,紧紧握住信陵君的手。而信陵君从这一举动中,读懂了魏安厘王已经释怀的心意。十年光阴流转,两人再次为了魏国的存亡并肩站立,兄弟情深,忍不住泪目相拥。

随后,魏安厘王做出了一个艰难的抉择,将魏国上将军的印信交予信陵君,全权委托他统领魏国大军。他深知信陵君的忠诚与决心,这般的信任,让两人的情谊更加深厚。

魏安厘王三十年,信陵君临危受命,肩负起了魏国抗秦的重任。他深知单凭魏国之力难以抵挡秦国的铁蹄,于是提出了重启合纵之策。魏安厘王对此表示赞同,而实施这一策略的重任,再次落在了信陵君的肩上。

信陵君凭借着卓越的外交才能,开始游说各国,希望他们能够出兵相助。他的声望与义气,使得各国纷纷响应,韩、赵、楚、燕等国纷纷派兵前来助战。联军声势浩大,直逼黄河南岸,揭开了河外之战的序幕。

此战秦军由蒙骜领军,虽然秦军此前连战皆捷,但面对五国联军,蒙骜不敢有丝毫懈怠。他知道信陵君是一位用兵如神的将领,此战将是秦军在邯郸之战后所遭遇的最强冲击。

秦军该如何应对?是采取守势还是攻势?蒙骜深知联军虽人数众多,但各国之间利益冲突较大,难以形成合力。因此,秦军若要进攻,便需抓住联军中的薄弱环节,逐个击破。而若要选择防守,则需严密布防,等待联军露出破绽。这场战略博弈,将成为决定河外之战胜负的关键。

这个故事听起来相当合理,前两个成功案例犹如明灯,为蒙骜提供了前行的方向。秦军数量与联军相当,蒙骜因此决定主动出击,意图将联军各个击破。然而,战争的结果往往受多种因素影响,包括不同的将领、不同的时间节点。信陵君又怎会不知联军的弱点?他必然在思考如何弥补这些不足。

信陵君明白,避免损失是所有人的共同愿望。因此,他选择亲自率领魏军冲锋陷阵,以此展现他的决心和勇气。他这是在报答魏王的不杀之恩,将生死置之度外。蒙骜做梦也没想到,信陵君会如此勇猛,直接率军冲锋。联军看到信陵君的气势,纷纷认为他必有必胜的把握,于是也奋勇向前。

战争中,除了将领和士兵,士气也是至关重要的因素。信陵君的英勇行为瞬间点燃了联军的士气,使他们如同潮水般猛烈扑向秦军。然而,秦军在这场战斗中并未能抵挡住联军的攻势,损失惨重。蒙骜无奈,只能率领残军退回函谷关,凭借地理优势死守。

经过数月的激战,秦军终于成功阻挡了联军的攻势。信陵君见好就收,率领联军凯旋而归。这一战不仅成为战国末期各国合众抗秦的代表作,更让信陵君魏无忌的大名传遍天下。各国诸侯和门客纷纷向他献上兵法,交换意见。信陵君将这些兵书整理成册,最终铸成了名著《魏公子兵法》。

从长平之战的惨重损失,到邯郸之战的联军反扑,再到河外之战的秦军大败,对刚上任的秦庄襄王来说无疑是一次巨大的打击。愤怒的他想要杀掉留在秦国的魏国太子增来泄愤。然而,大臣们纷纷劝谏秦庄襄王,认为这样做只会逼得魏国再次联合其他国家与秦国为敌。秦庄襄王听从了劝告,将太子增囚禁起来。大臣们进一步建议,对太子增的待遇应适当宽厚,以引起山东各国的怀疑,从而不易再次形成列国合纵攻秦的局面。

秦庄襄王,未曾料想,自己坐上王位仅三年,便需面临向诸侯低头的局面。他心中涌起疑虑:难道秦国的鼎盛已悄然转衰?然而,命运的车轮并未给他过多思考的时间。在蒙骜兵败的第二年,这位年仅35岁的秦王,子楚,因病离世,他的统治生涯如同流星般短暂而耀眼。

巧合的是,秦孝文王亦只享有一年的王位,而秦庄襄王也仅坐三年。历史的轮回似乎在秦国王室中悄然上演,让人不禁猜测,这其中是否隐藏着吕不韦的阴谋。一次是巧合,两次是难得,若真的再三发生,岂不是神明显灵,便是有人暗中操纵。

尽管怀疑如影随形,但历史的尘埃已将这些谜团掩盖,我们无从得知真相。秦庄襄王的离世,将秦国的大位传给了年仅13岁的赢政。这位稚嫩的大王,将面临怎样的挑战与机遇?

别以为坐上王位便可为所欲为,历史上的权臣夺权、诛杀大王的戏码并非只在春秋时期上演。赢政,这个刚刚回归秦国四年的少年,根基未稳,年纪尚轻,他选择了延续父亲的策略,重用吕不韦为相,蒙骜、王龁、麃公等人为将。同时,他也效仿齐桓公,尊称吕不韦为“仲父”。

这一称呼的亲密,并非出于赢政对吕不韦的尊敬,而是为了应对后宫的流言蜚语。然而,称呼的改变并不能掩盖事实的真相。吕不韦与太后赵姬的绯闻,在秦国早已传得沸沸扬扬,只是众人忌惮吕不韦的权势,敢怒不敢言罢了。

吕不韦,这位权倾朝野的丞相,他的威势究竟如何?让我们以一事为例,来细细描绘。吕不韦家中,仆从之众竟达万人,这是何等的富贵与权势!与此同时,魏国的信陵君、楚国的春申君、赵国的平原君以及齐国的孟尝君,这四位战国四公子,均以礼贤下士、广结宾客而著称。吕不韦眼见秦国虽强,但在招揽人才方面却稍逊于这四位公子,心中难免有些不甘。

于是,吕不韦决心仿效这四位公子,也开始广招贤士。不久,他府上的食客数量便达到了惊人的三千人。这些食客,除了能出谋划策、领兵打仗外,还能为吕不韦带来什么呢?吕不韦,这位商人出身的丞相,他的投资自然是为了名利。如今,他已是文信侯,封地十万邑,名利双收,似乎并不需要这些食客的帮助。

然而,吕不韦想要的不仅仅是权力和地位,他更希望能在历史上留下自己的名字。他开始思考,除了建立功业外,还有什么能让他名垂千古呢?答案就是拥有自己的著作。

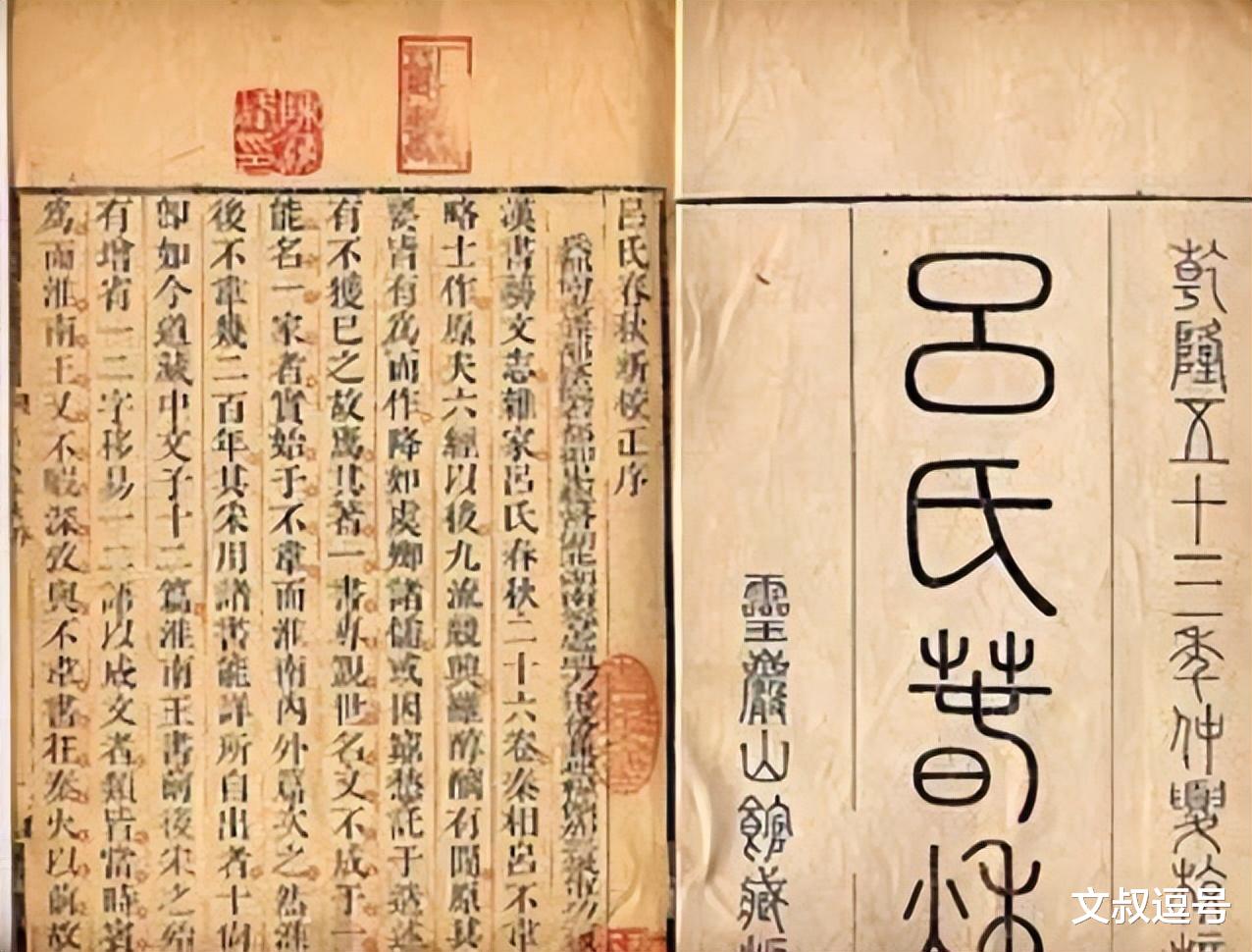

但吕不韦忙于政务,哪里有时间去写作呢?这时,他府上的三千食客便派上了用场。他命令这些食客将各自的所见所闻记录下来,并请专人整理分类。最终,一部包含八览、六论、十二纪,共二十多万字的巨著《吕氏春秋》诞生了。

吕不韦虽然并非此书的直接作者,但他的名字却与之紧密相连。为了让这部著作广为人知,吕不韦决定进行一场别开生面的营销。他将《吕氏春秋》放在咸阳城的城门上,并悬挂千金作为悬赏。他告诉那些从各国来到秦国游历的人们和宾客,如果谁能为这部书增加或删减一个字,他就奖励千金。

这千金悬赏看似诱人,实则是一个巧妙的策略。吕不韦深知无人敢轻易更改书中的内容,这千金悬赏不过是个幌子,他的目的只是要证明这部著作的价值和权威性。同时,这一举动也展现了他只手遮天的权势。谁敢挑战他的权威,只会自取其辱。

吕不韦的这一举动后来成为了成语“一字千金”的典故,用来形容价值极高的作品。如今,当我们提及吕不韦的名字时,不禁会想到他那权倾朝野的气焰和一手遮天的权势。

当然,我们也不能小觑秦王政的智谋。除了继续倚重吕不韦及一班忠诚的将领,他还启用了李斯等一班杰出的能臣。早在李斯被任命为丞相之前,吕不韦就曾向秦庄襄王提出过一个建议。由于连年战争给秦国带来了沉重的负担,河外之战就是一个血淋淋的教训。

因此,吕不韦认为秦国需要休养生息,积蓄力量,然后再图谋大业。这真是一位有远见的政治家!他将战败的原因归咎于国力的过度消耗,虽然这是事实,但吕不韦的意图更可能是为蒙骜战败寻找借口。然而,无论如何,避免战争总是好事。毕竟,无辜的百姓总是战争的最大受害者。

既然秦国决定休养生息,那么它的对外策略将如何调整呢?这种变化又将给战国格局带来哪些新的影响?故事的发展又将如何演绎?我们下一文接着聊。