清华大学战略与安全研究中心研究员

【编者按】5月13日,清华大学战略与安全研究中心研究员、国防部国际军事合作办公室安全合作中心前主任周波在美国《外交事务》(Foreign Affairs)杂志刊登了题为《美国、中国及宿命论陷阱》(America, China, and the Trap of Fatalism)的文章。

在文中,周波借用冷战后期里根总统对美苏关系的定调 “信任,但要核实”(trust but verify),表示当下中美关系的范式应当是“信任,但要对话”(trust but talk),即中美应该通过持续对话与接触,降低在台海、南海发生意外和冲突的风险;中美可以在网络、太空、人工智能、核领域开展对话并在巴以问题和伊朗核问题等进行合作合作;美国应该向中国看齐,承诺“不首先使用核武器”;在台湾问题上,美国要履行“一个中国”政策承诺,把不与中国开战视为一条不可逾越的红线。

北京对话和观察者网经《外交事务》杂志正式授权,翻译全文如下:

【文/ 周波,翻译/杨昕妤 赵欣,核译:韩桦】

拜登政府2022年发布的《国家安全战略》指出,美国正处在对华竞争的“决定性十年”。中国官员也是这么认为的。美国滔滔不绝地阐述与中国竞争的理念,而中国政府则从最初的惊讶、抗议,逐步转变为公开表明要坚决反击。在中方看来,美国之所以将这种斗争强加给中国,无非是出于对失去全球主导地位的忧虑。正如二十大报告所言,面对如此局面,中国别无选择,唯有“敢于斗争”。

这种愈演愈烈的对抗令人惋惜,但并非不可避免。华盛顿分析师们夸大其词,过度渲染了中国对西方民主制度和国际秩序的所谓“威胁”。近年来,美国领导人将中国冠以“修正主义大国”之名,渲染所谓全球范围内民主与专制冲突的威胁。但是,21世纪西方民主面临的各种困境和中国毫无干系。根据“自由之家”(Freedom House)2023年的一份报告,世界各地的“自由民主”已经连续17年呈现倒退趋势。这不是中国的所为导致的。中国并没有向海外推广社会主义价值观。自1979年以来,中国也没有直接卷入任何战争。尽管中俄是伙伴关系,但中方并没有为俄罗斯在乌克兰的战争提供致命武器援助。

事实上,中国一贯支持维持国际秩序现状,远非美国所说的寻求颠覆世界的“修正主义”大国。中国加入了二战后由美领导的西方建立的国际机制和机构,几乎无一缺席。作为世界第一大贸易国和全球化进程中的最大受益者,中国深深扎根于现有国际秩序,希望捍卫国际制度。尽管中国与西方存在龃龉、分歧乃至摩擦,中国与西方的关系仍旧牢固,双方都无法容忍这一纽带断裂,重蹈俄乌冲突爆发后西方与俄罗斯关系崩盘的覆辙。

中国已推进建设上海合作组织、金砖国家多边合作机制和旨在完善全球基础设施的“一带一路”倡议等新型架构。这些架构的建立有可能改变国际政治和经济格局,但是中国的目的是合理改革现有国际秩序,使其更公平,关注到更多发展中国家的利益,而非取而代之。

大陆在人权理事会发言呼吁各方落实全球安全倡议。(中国常驻联合国日内瓦办事处资料照)

然而,若细听西方政策制定者们的言论,不难察觉到划界立线的信号。世界已经进入了“新冷战”,这一言论不绝于耳。然而,判断中美竞争是否真的与美苏竞争划等号,以及预测未来是否会继续“冷战”而不爆发热战,现在为时过早。这种类比忽略了根本差异:与冷战时期两大阵营对峙不同,中美竞争是两个独立巨人的较量。华盛顿难以组建坚不可摧的反华联盟,同样,中国也无法领导一致敌视美国的政治集团。美国大多数盟友的最大贸易伙伴是中国。在这个多极化日益显著的世界中,美国的盟友和世界上所有国家一样,都会在具体问题上审慎权衡立场,而不是盲目站在美国一边。华盛顿在遏制中国方面取得了一定成效,如通过“四方安全对话机制”(Quad)和美英澳“奥库斯”(AUKUS)协议,集结其盟友和伙伴在印太地区合作,但这些小集团看起来不过是汪洋大海中的几座小岛。在世界上的许多地方(尤其是非洲),美国已经输给了中国。中国帮助当地发展经济,并没有针对国家治理和价值观进行道德说教。

但这些联系并不代表形成了反西方、亲中国的阵营。中美关系不能简单地用美国总统拜登曾宣称的“极限竞争”(extreme competition)来一言蔽之。反之,中美关系是竞争与合作的双重奏,二者处于动态平衡之中。在美国专注于对华竞争的情况下,即便中国坚持合作也无济于事,因为美国对合作的呼声置若罔闻。双方能够达成一致的是一条基本红线——防止两国竞争滑向直接对抗。为此,中美必须保持对话的意愿,避免误解和误判的发生,以安抚世界的焦虑。

信任,但要对话

遗憾的是,与冷战后半程相比,近年来中美之间的对话频次远远不及冷战时美苏两个超级大国之间的沟通。尽管当时双方彼此戒备,但仍致力于对话。美国总统里根在1987年12月与苏联领导人戈尔巴乔夫签署《中程核力量条约》后,引用了一句著名的俄罗斯谚语——“信任,但要核实”(trust but verify),意在委婉地表示,他实际上并不信任苏联,但这不会阻止他与苏联进行谈判、达成协议。同样的逻辑现在仍然适用:信任并非双方开展对话或互动的先决条件。在缺乏信任的情况下,美苏仍能设法在控制军备、根除天花以及和平探索太空等领域展开合作。

如果说“信任,但要核实”是冷战后期的特征,那么这句谚语的变体“信任,但要对话”(trust but talk)就是当下中美关系的正确范式。两国重返奥巴马时期就双边、地区和全球问题进入广泛交流的相对和睦状态,近期恐怕是毫无可能。从特朗普上台后推行的强硬政策,到新冠疫情,再到2022年佩洛西窜台,皆是彻底终结了那个时代。拜登在对华政策上基本沿袭了特朗普时期的诸多立场,华盛顿形成了两党共识,即美国必须对其实力最接近的地缘政治对手采取更强硬的态度。

无论如何,中美之间的对话已陆续恢复。佩洛西窜台后,两军沟通一度中断,现在双方重启了高层通话,恢复了中美国防部工作会晤和中美海上军事安全磋商机制,建立了中美战区指挥官之间的新沟通渠道。这些对话是良好的开端,但也仅仅是开端。两国高级军官应该更有规律地互访,双方应该更频繁地使用2008年设立的危机管理热线,鼓励空军和海军之间的直接沟通,以避免在空中和海上发生危险的近距离接触。

中美两国高层对话引起广泛关注,图为2024年4月7日耶伦抵达北京大学国家发展研究院参加闭门座谈会和交流会。图源:Florence Lo/澎湃影像

意外与护栏

在北京和华盛顿,几乎没有人不同意设立护栏,建立信任举措,以降低冲突的可能性。经常引发摩擦、造成局势紧张的领域是南海水域和空域。在这里,中国在该地区的领土主张鲜少得到尊重。美国军机对中国专属经济区进行定期密切监视和侦察,美国军舰亦频繁穿越中国在南海地区宣示主权的岛礁附近海域。五角大楼关于中国军事的最新报告中,记录中国军机在2021年秋季至2023年秋季间180余次在该地区“强制冒险”拦截美国军机的情况,这是衡量该地区紧张局势不断加剧的一个指标。

这种态势可能会持续下去,因为双方都不愿意让步。美方希望与中方进行技术探讨,以降低发生事故和潜在小规模冲突的可能性,然而,对中方而言,此类对话略显突兀。中方着眼于宏观层面的安全考量,将美国海军在中国专属经济区的活动和在南海的演习解读成鲁莽的挑衅。换言之,美方可能期望要求监视美国军舰的中国军舰保持一定的距离;而中方则可能反驳,认为美方完全不进入相关海域才是最安全的方式。

中国原则上认同美国提出的“护栏”概念,同时也担心此类“护栏”是为了固化有利于华盛顿的现状。显然,若论整体军事实力,解放军相较于美军尚有不及,但在中国的周边地区,随着近几十年来中国军力发展突飞猛进,解放军与美军之间的实力差距正在逐渐缩小。美国担心中国会将其逐出西太平洋,因此华盛顿在南海地区加大了军事投入,号召其盟友和伙伴联手对付中国。这反过来又激怒了中方,使局势更加动荡。

中美都不希望发生意外,遑论出现对抗了。2020年,中国国防部和美国国防部通过视频会议形式,召开了首次危机沟通工作组会议,共商预防危机之道。该工作组的成立,标志着中美朝着正确方向迈进了一步。倘若南海发生意外,固然可能激起两国的民族主义情绪,但引发全面战争的可能性并不大。2001年南海撞机事件并未演变成世界末日,这次致命事件引发的危机在11天内便得到了解决。巧妙的外交手段因势利导,让双方都挽回了面子。

台海“红线”

台湾问题是唯一可能导致中美两国陷入全面对抗的问题。目前,一个危险的循环正在展开。美国担心中国大陆对台湾的潜在攻击,正在加快对台军售和扩大在台培训和人员交流,以加强台湾的防御,在军事上把台湾变成一只“豪猪”。作为回应,愤怒但越来越自信的中国,派出更多战机定期飞越台湾海峡中线,而这条线此前被认为是两岸之间的缓冲区。

许多西方观察家认为台湾将成为下一个乌克兰。然而,美国国防部长奥斯汀在2023年的香格里拉对话会期间表示,“与中国的冲突既不是迫在眉睫,也不是不可避免的”。只要中方相信仍有可能和平统一,台海就不会发生战争。如果中国怀疑和平统一永远无望,那么中方的打算就会改变。但即使今年一月民进党的赖德清(他曾称自己是务实的“台独”工作者)当选台湾地区领导人之后,也没有迹象表明大陆得出了这样的结论。今年4月,习近平主席会见台湾地区前领导人马英九时表示,必须推动两岸关系和平发展,关键是坚持体现一个中国原则的“九二共识”,核心是对两岸同属一个国家、一个民族的基本事实有共同的认知。

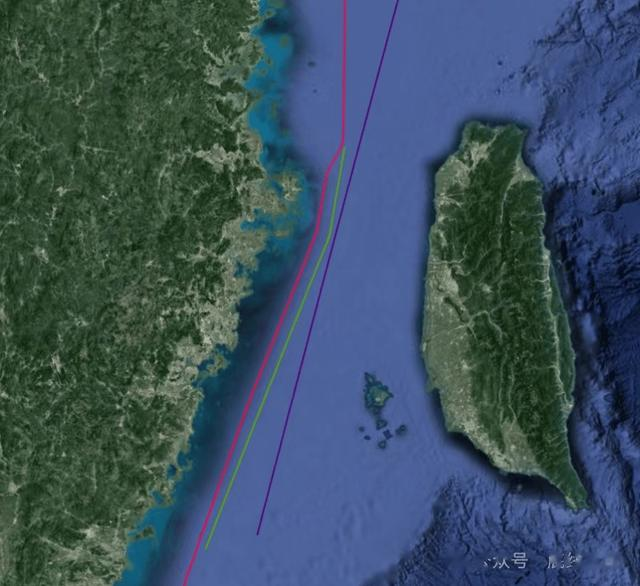

1月30日,中国民航局宣布将从2月1日起取消M503航线自北向南的飞行偏置,并启用M503航线的W122、W123衔接航线的由西向东运行。图中紫色为台湾当局所谓的“海峡中线”,红色为先前经由M503偏置航线飞行的实际航线,而绿色是现在开始启用的原始M503航线

中国从未宣布过统一的时间表。中国的国防预算占国内生产总值(GDP)的比例仍然很低,几十年来一直低于2%。这个数字充分体现了中国的自信,以及中方对中美关系的评估。中国正在保持克制。佩洛西窜台引发了中国在台湾周围的军事演习,演习包括发射实弹和导弹。但台湾地区领导人蔡英文于2023年4月在加州会见了佩洛西的继任者、时任众议院议长麦卡锡,大陆随后的演习要温和得多。

大陆也在尽最大努力赢得台湾的民心。在新冠疫情之前,约有150万台湾人在大陆工作和生活,这相当于台湾人口的6%左右。他们似乎并不介意生活在一个完全不同的政治制度中,只要它能给他们提供比在台湾更好的经济机会。2023年9月,中国大陆公布了一项计划,以便台湾人在福建省(与该岛隔海相望)生活和工作更加便利,包括允许他们购买房产,承诺对在公立学校就读的台湾学生给予平等待遇,并通过桥梁、天然气和电力将中国港口城市厦门和相距仅几英里的台湾金门岛连接起来。

台湾问题是中美之间最敏感的问题,华盛顿绝不能掉以轻心。为了在台湾海峡实现和平,美国应该向中国保证,它无意偏离其公开承诺的“一个中国”政策。尽管俄罗斯的侵犯非常严重,美国领导人拒绝就乌克兰问题与俄罗斯发生正面冲突。同样,美国应该把与中国开战视为不可逾越的红线。

不是朋友,更不是敌人

除了这些摩擦领域之外,中美还有很多合作的空间。三个领域尤其值得关注:网络、太空和人工智能。作为世界上最强大的国家,中国和美国应该带头制定这些领域的规章制度。如在网络战中,各国应避免攻击关键信息网络,如军事指挥和控制系统。中美应该交换一份敏感目标清单,这些目标在任何情况下都应该被视为禁区,不应该受到攻击。为避免太空军备竞赛,各国应通过谈判达成一项具有约束力的条约,承诺不在太空部署武器,并鼓励就规则和负责任的行为进行讨论。2023年11月的加州峰会上,中美两国领导人达成建立中美人工智能政府间对话机制的共识。即使不可能阻止人工智能被用于军事目的,中美两国至少应该在降低与人工智能军事系统相关的风险方面发挥带头作用。在这方面,没有什么比确保人类对核指挥和控制系统的绝对控制更加重要。

与冷战期间一样,另一个重要的合作领域是限制核武器带来的风险。但中美之间关于核裁军的讨论还看不到希望。中国在核武器方面相对于美国的劣势,使得中国不愿参与双边或多边的核裁军谈判。目前,双方没有在核领域举行高层会谈的计划。

但中国和美国过去曾在这一领域进行过合作。1998年印度和巴基斯坦成功试验核弹后,中美共同予以谴责,并达成了核武器 “互不瞄准”协议,即中美承诺不再将核武器瞄准对方,并在2000年将这一协议拓展到五核大国(中国、法国、俄罗斯、英国和美国)。合乎逻辑的下一步应当是双方相互承诺“不首先使用”核武器,保证不会发动首轮核攻击。中国恪守这一政策,但美国尚未承诺,尽管根据拜登政府的描述,美国当前的政策与中国的政策已经非常接近:美国只会“在极端情况下考虑使用核武器来捍卫美国或其盟友与伙伴的核心利益”。承诺不首先使用核武器并不排除核报复,因此它不会消除核武器的威慑力量。

中美之间不断缩小的差距可能会加剧两国的竞争,但这也意味着两国有更充分的理由携手应对共同挑战。例如,在中东问题上,中美在两个核心议题上持有相似的立场:找到一个“两国方案”解决巴以冲突,以及防止伊朗发展核武器。由于以色列在加沙的战争仍在继续,“两国方案”似乎是幻想。但这场战争让更多人意识到,现状是不可持续的。没有战争会永远持续下去。中美应该共同努力,使“两国方案”成为指导未来以色列和巴勒斯坦和平共处的首要原则。

5月10日美国纽约,联合国大会第十届紧急特别会议恢复举行,以色列常驻联合国代表吉拉德·埃尔丹在大会上发言,谴责联大通过涉巴勒斯坦入联决议(美国照常投下了“反对”票),并现场粉碎了《联合国宪章》。图源:Derek French/Shutterstock/澎湃影像

中美还必须共同努力,防止伊朗发展核武器。在这个问题上,中国可以发挥重要作用:伊朗信任中国。面对美国对伊朗的制裁,中国通过购买伊朗的石油为其经济提供了支持。北京应该向德黑兰明确表示,尽管伊朗有权为和平用途发展核能,但绝不能发展核武器,这样做很可能会引发以色列先发制人的打击,甚至是以色列和美国的联合打击。伊朗发展核武器也必然会招致联合国的严厉制裁——而中国,尽管是伊朗最大的贸易伙伴,也必须遵守联合国的制裁。

作为大国,中美可能永远不会成为好朋友,但两国可以避免成为敌人。保持冷静的头脑和审慎的乐观,将有助于维持世界上最重要双边关系的稳定。宿命论和鲁莽只会把两国推向双方都不愿看到的冲突。

来源|观察者网