1991年12月25日的黄昏,看似一个稀松平常的圣诞节,米哈伊尔·戈尔巴乔夫从克里姆林宫的办公室出来。

穿过金碧辉煌的大厅,他走进一间装有褐色模板、淡绿墙围和天鹅绒窗帘的房间。当宫外的大钟敲响了7下,戈尔巴乔夫坐在桌前,以苏联总统的身份向全国发表了最后一次电视讲话:“我特此停止我作为苏维埃社会主义共和国联盟总统的身份。”

戈尔巴乔夫宣布辞职几分钟之后,俄罗斯的白蓝红三色旗升上了克里姆林宫的高空。

自此,苏联正式解体,又为历史这个厚重的课本增添了新的一页。

戈尔巴乔夫作为“亡国之君”,其改革非但不能扭转苏联的颓势,反而加速了苏联的解体进程。从能力上讲,戈尔巴乔夫肯定是庸主无疑,负有不可推卸的责任。

同时,美国的外部干预和渗透,则是苏联解体的主要外因。

那么当苏联各个加盟国正式分家,身为敌手的美国是何反应?又做出了哪些实际行动呢?

戈尔巴乔夫的改革

戈尔巴乔夫的改革1985年3月11日,苏共中央全会选举戈尔巴乔夫为总书记,标志着戈尔巴乔夫成为这艘巨轮的掌舵手。

在这次全会上,戈尔巴乔夫在发言中说:“过去和现在都不变……”。从事后诸葛亮的角度看,这是言不由衷,连他自己回忆这段历史,都解释道:“那是遵守游戏规则之必须。”

什么意思呢?即不过是为了适应党内的旧习惯,老规矩,并非他的真意。从戈尔巴乔夫的政治表态也能看出苏共内部有一股强大的保守主义力量。

历史具有相似性,戈尔巴乔夫刚刚上台,根基不稳,说些软话,放些烟雾弹,安抚反对势力的情绪也在情理之中。他面临的形势非常复杂,也异常严峻。

经济停滞、人民生活水平止步不前,社会上已经开始出现了民怨沸腾的情况;党内官僚大多都非常腐败,只想着自己的一亩三分地,不愿剜肉补疮。经济上的疲软,很快就影响了上层建筑。

意识形态上,以青年为主的社会群体呼吁“民主化”的声音络绎不绝。此外,苏军深陷阿富汗战争的泥沼,受到国内外的谴责,斥责为社会帝国主义。

如此种种,苏联处于内忧外患的境地毫不为过,因而也能想象戈尔巴乔夫肩上担负的千钧压力。

政治走入死胡同

政治走入死胡同即便是这样,戈尔巴乔夫在1985年3月-4月,还是公布了自己的改革方针。凡是想有所成就的领袖都会一项通用的技能——画大饼,戈尔巴乔夫也宣称这次“改革”要解决苏联80年的矛盾积压的矛盾,因而得到了苏联大多数势力的支持。

为了鼓励大家,戈尔巴乔夫声称:“改革的实质正是由于它把社会主义和民主联结在一起,在理论和实践上完全恢复社会主义建设的列宁道路。”

首先,戈尔巴乔夫先从政治体制开刀,对民主集中制进行了重新认识,过分重视了“民主派”的述求。

为了削弱党内的特权阶层,戈尔巴乔夫费尽了心思,他主张在全国人大会2250名人民代表中以750名作为社团代表。

在极短的时间内苏维埃体制转向了人民代表大会制度,进而又引进了总统制。先不说这样能不能革除腐败官僚、特权阶层。

一旦这样做,就是将到手的权力,拱手让给了党外分子。再者,这些人民代表也不一定都替无产阶级说话,也有可能是资产阶级的代言人。

然而,戈尔巴乔夫还是一意孤行。1988年6月,苏共第19次代表会议决定:以人民代表大会作为国家的最高权力机关,并由它选出最高苏维埃。

以至于利加乔夫回忆说:“说实话,我当时就很怀疑,如此仓促通过选举法是否合适……后来我才明白,这是政治上一种独特的休克疗法。”

利加乔夫的意思是说,戈尔巴乔夫只能通过借助外力来抑制特权阶层、权贵阶级。仅仅依靠党内的力量,完全无法完成政治改革。

可这样做的后果就是,改革非但不能抵达设想的目的地,自己还会成为南辕北辙的马车夫。

经济加速崩溃

经济加速崩溃其次,在经济上,戈尔巴乔夫也是昏招迭出。1985年4月,苏共制定了“加速发展战略”。

关于如何理解“加速”二字,戈尔巴乔夫说:“加速经济发展的速度,才是回归到马列主义道路的第一步。”6月份,苏共高层还专门召开了科技大会,讨论加速科技进步的问题。

然而,科技虽是第一生产力,但科技成果要转变成白花花的银子,是需要几年、十几年,甚至是几十年的沉淀,远非一朝一夕就能实现。

另外,在科技研发上,更是要投入巨量资金,才能不断试错,出成果。大家都知道,苏联长久以来,就受到斯大林模式的桎梏,一味重视重工业,忽视轻工业。戈尔巴乔夫不去解决这一根本问题,却急功近利,以为靠着科技的力量,就能大踏步走向成功,无疑于痴人说梦。

顶层的中央迟迟拿不出一个全盘方案,就过早将经济权力分给地方,这造成了地方权力过于巨大,为解体埋下了经济上的基础。

从1985年-1990年,苏联的物价急剧上涨,特别是到了“改革”的最后一年,大部分食品的价格增加了两倍。

更引人注目的是,价格是在消费合作社的系统内和集体农庄的市场上抬高的。人民口袋的金钱却和先前一样,这意味着购买力是在持续下降。

20世纪八十年代末,奥西波夫院士提交的一份报告《苏联社会及社会政治的情况、现状与预测》就隐晦地提到:

“从一些共和国试图不惜一切代价脱离苏联和几百万公民移居国外开始,社会与社会政治的离心趋势就开始增强并具有不可逆性。”

可以说这份报告,一方面证实了经济改革的彻底失败,种种努力不仅没有提高苏联的经济水平,反而给苏联的经济雪上加霜。

这个“加速”二字远不是戈尔巴乔夫口中的“提高经济”,而更像是“加速毁灭,加速解体”。

到了1991年,叶利钦这个“二五仔”向苏联,这所老房子临门踹了一脚,解体就势在必行。

美国的反应

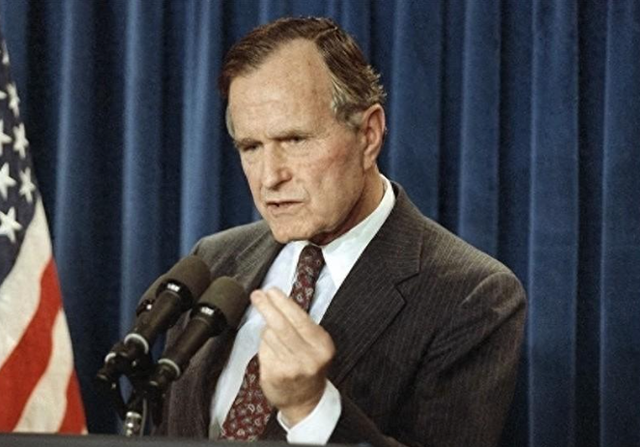

美国的反应对于苏联的解体,美国时任总统老布什第一反应只能用两个字形容——“意外”。在《转变了的世界》(此书作者是老布什和斯考克罗夫)中,两人直言做梦都没有想到会在冷战中取得完全、彻底的胜利。

“8·19”的政变失败,未能阻止苏维埃政权的灭亡,尤其是名声日下的苏共。这是斯考克罗夫的直接感受,斯考克罗夫是布什政府的国家安全顾问,可以说是老布什班子的核心成员。

他认为,这次政变还改变了叶利钦和戈尔巴乔夫两人之间的关系。当时人们还不清楚两人已经成为不共戴天的仇人,直到1991年8月23日召开了俄罗斯联邦最高苏维埃会议时,大家都心领神会。

叶利钦这个窃国大盗,抓住了一切机会侮辱戈尔巴乔夫,不让戈尔巴乔夫参加会议,借以显示,自己才是俄罗斯联邦的“话事人”。

对此,老谋深算的布什,一语道出了本质:“尽管叶利钦表面维持着和气的氛围。但依我看,他的做法过分残酷。我早知道,他们互相没有好感,叶利钦对待政治上处于弱势的戈尔巴乔夫简直可以说是过分轻蔑。”

老布什没有那么多时间去感伤,因为一个接一个的喜讯不断传来。

政变的失败,让苏联各加盟国看准了苏联内部的脆弱,波罗的海三国便要求独立,脱离苏联。

1991年9月2日,老布什在日记中写下:“尽管苏联局势动荡,这仍是美好假期的最好一天。我不禁想起了1944年的这一天,我驾驶飞机在日本的博宁群岛上空被击落。47年来我的生活和世界发生了多么大的变化,以至于目不暇接。”

可见,老布什内心的喜悦,搞垮了苏联,对于美国总统布什来说,是多么大的政治功绩。

仅仅相隔一天,老布什就召开了记者会,宣布了承认波罗的海三国的决定。如此的迫不及待,老布什生怕再有意外发生,让苏联起死回生。

波罗的海三国的独立,是一片雪花,引起了连锁反应。这之后,乌克兰、格鲁吉亚相继脱离苏联。很快中亚各国又在阿拉木图签订了独立国家联合体的宣言,这标志着苏联彻底消亡了。

4天之后,大势已去的戈尔巴乔夫发表了辞职演说,那个牢不可破的联盟成为了历史。

更让人感到意外的是,戈尔巴乔夫还给布什及夫人芭芭拉打去了电话,这让老布什影响深刻。戈尔巴乔夫说:“……您的圣诞夜会平静度过,这一次又得感谢俄罗斯。请允许我说,我们应该尽力支持俄罗斯,我将为支持俄罗斯尽一切努力。”

戈尔巴乔夫颇有些被人卖了,还替人数钱的感觉。他在政治上,真的是非常愚蠢,以为苏联解体,美国就能完全放过俄罗斯。

他不知道的是,对于任何潜在、有实力挑战美国霸权地位的国家,美国会一直将其视之为对手。

美国不仅想让苏联解体,还想让解体后的俄罗斯再度解体,分裂成一个个小国家,2022年的“俄乌冲突”就应证了这一点。以前是俄罗斯,现在是中国,至于未来,说不准就是崛起后的印度。

当然,这是戈尔巴乔夫和布什最后的一次谈话。

老布什如此评价:

“这是一个好朋友的声音,历史将在极大程度上给予他应有的回报……通话时我感觉自己就是历史进程的一部分,这是非常重大的事件,某种原则性的转折点。天啊,我们生活在美国是多么幸运!”

斯考克罗夫特也写道:“确确实实,所发生的事情,是我从来没有预料到的,我没有想过这个奇迹会在我的有生之年出现。”

可见,老布什和斯考特罗夫特都觉得自己与有荣焉,不仅是历史的见证者,更是历史的创造者。这种荣誉感,一般人肯定不会有切身感受,只能是站在权力顶点的人才配拥有。

解决了苏联,美国就是世界唯一的霸主。最后布什在书中写道:“我非常有幸在冷战最后的日子里担任总统。我们所参与的变革是美国和其他国家许多人多年努力的结果。”

老布什留下的历史日记,流露出的喜悦、自豪溢于言表,他所服务的祖国美利坚也成为了冷战最后的赢家。

结语:

结语:重看戈尔巴乔夫,真是如一句话老话:“他将改革改死了,是苏联的掘墓人,将苏联这个国家带入了万劫不复的深渊。”

可能他主观上,还是希望苏联能重振雄风,但他能力不足,识人不明,最终累死三军。

关键时刻,戈尔巴乔夫也不能下定决心,总是犹豫不决,才让叶利钦攫取了权力。因此,戈尔巴乔夫是苏联的罪人,他永远也无法偿还自己的罪孽。

参考资料

《戈尔巴乔夫的改革与苏联的毁灭》 社会科学文献出版社

《苏联解体亲历记》 小杰克·F马特洛克 上海三联书店

《布什与斯考克罗夫特回忆苏联末日》

《戈尔巴乔夫的改革与苏联解体》