▲ 这两天,广西人和广东人的朋友圈,被这两张图刷爆了。图/苏小七

▲ 这两天,广西人和广东人的朋友圈,被这两张图刷爆了。图/苏小七-风物君语-

广西地震

为啥震翻了广东人的朋友圈?

▲ 文章转载自中国国家地理BOOK,ID:CNGBOOK360

震感最强的地方,朋友圈

震感最强的地方,朋友圈据中国地震台网正式测定,10月12日22时55分,广西玉林市北流市发生5.2级地震,所幸无人伤亡。

除了震中,广西广东两地的震感也非常明显,朋友圈都被刷屏了——

“嗯?地震了?”“谁抖腿这么晃?”“全广西震感最强的地方,朋友圈!”

还有人调侃,“通过朋友圈确定了震源的位置”。这么说好像也没错,震中正位于广西广东交界处。

说实话,面对地震,两广人的第一反应大都是:懵。印象中,这里是很少发生地震的。

▲ 中国及周边地震构造图。两广地区地震相对较少。资料来源/中国地震局地质研究所

▲ 中国及周边地震构造图。两广地区地震相对较少。资料来源/中国地震局地质研究所从地质角度看,确实没说错,一般来说,地震大都发生在板块交界处,两广位于相对稳定的华南板块内部,不在主要的大地震带上。

▲ 地质活动,使得两广地区的地壳及其岩石发生以褶皱和断裂为主的各种构造形变,从而形成了隆起、凹陷和内陆盆地等地质构造类型。图为广西天坑地下原始森林。图/《地道风物·广西》,摄影/李晋

▲ 地质活动,使得两广地区的地壳及其岩石发生以褶皱和断裂为主的各种构造形变,从而形成了隆起、凹陷和内陆盆地等地质构造类型。图为广西天坑地下原始森林。图/《地道风物·广西》,摄影/李晋但这不代表两广就可以高枕无忧了,板块内部也有来自地球的构造力,这会使得地壳岩石发生断裂,形成断裂带。可以说,断裂带是地球内部的“薄弱地带”,这里岩石的联结性差、容易发生位移变形和断裂,也就是最容易发生地震。直到现在,两广还有着许多条断裂带。

这次发生的地震,正位于“信宜-廉江”这条断裂带上。信宜和廉江都是广东的城市,打个不恰当的比方,也可以说地震是从广东“传”过来的。

▲ 正中的五角星是此次地震的震中,位于断裂带附近。资料来源/中国地震局地质研究所

▲ 正中的五角星是此次地震的震中,位于断裂带附近。资料来源/中国地震局地质研究所不过,这几十年间,地质学家们通过对历史地震和应力场分析,发现两广所在的华南板块总体的构造稳定性较高,现今的断裂活动性较弱。也就是说,这里可能会偶发小中型地震,但发生6级以上大地震的可能性并不高。

广东话源于广西!

广东话源于广西!广西地震,为何一夜间刷爆了广东人的朋友圈?除了广西玉林特殊的地理位置外,在两广之间,脱不开的是历史溯源,也少不了民俗文化的流传。

▲地质历史上,两广地区曾长期处于海洋中,沉积有大量海相的碳酸盐岩,极易被水溶蚀,当它们被抬升出地面,遭受降水、河流等的侵蚀作用,就形成了壮观的喀斯特地貌,著名的桂林山水就是如此形成。图/视觉中国

▲地质历史上,两广地区曾长期处于海洋中,沉积有大量海相的碳酸盐岩,极易被水溶蚀,当它们被抬升出地面,遭受降水、河流等的侵蚀作用,就形成了壮观的喀斯特地貌,著名的桂林山水就是如此形成。图/视觉中国比如粤语,虽然又被称为“广东话”,其实却源自广西梧州一带。粤语是早期汉族移民语言的留存,它的发源地“广信”,就是上古岭南地区政治、经济与文化的中心,位于今天的广西梧州与广东肇庆、封开等地。粤语在这里保存了完整的九音六调,并随着下海华人传遍世界。

在广西人看来,梧州浑身上下,都带着点“广东味道”。时至今日,你在梧州捧一碗当地原产的龟苓膏,随便打开一台电视机,就可能看到以粤语播出的频道。而在广西其他地区盛行的“白话”,也是粤语语系的一支(音调和用词略有不同),比如这次事件的中心,广西玉林地区,说的就是白话。

▲ 注重打戏的粤剧。摄影/招力行

▲ 注重打戏的粤剧。摄影/招力行两广的渊源,历史实在久远,早在秦汉至唐,广西就已经是中原沟通交趾(古代地名)和广州的重要桥梁。公元前214年,秦始皇南平百越,置南海、桂林、象郡,岭南地区第一次被纳入中央王朝版图,这其中就包括广东、广西的大部分地区。

沟通岭南岭北的关键通路,名为湘桂走廊。它位于南岭越城岭和都庞岭之间,是一条自秦汉时期的首都长安出发,历经湖北襄樊、湖南长沙、广西桂林、广西梧州直至广东广州的大通道,来自中原湖湘地带的移民不断自此融入岭南当地,“官话”便是他们活动的留存。

▲ 南岭,长江与珠江流域的分水岭,长江以南最大的东西向构造带山脉。由越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭五座山岭组成,故又称五岭。南岭长期横亘于岭南地区与中原之间,直到唐朝宰相张九龄提议开大庾岭,修建梅关古道,交流方才日益频繁。摄影/招力行

▲ 南岭,长江与珠江流域的分水岭,长江以南最大的东西向构造带山脉。由越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭五座山岭组成,故又称五岭。南岭长期横亘于岭南地区与中原之间,直到唐朝宰相张九龄提议开大庾岭,修建梅关古道,交流方才日益频繁。摄影/招力行唐开元四年(公元716年),张九龄上书唐玄宗,建议开凿大庾岭(梅岭),中原地区可以直接从大庾岭航道,联通广州。广西不再是沟通中原与岭南的枢纽,经济也被广东后来居上。而广西这个名字,则源自宋至道三年(公元997年),定广南西路。

▲广东韶关丹霞山的丹霞地貌(丹霞地貌就是以之命名)。丹霞以红与陡为特征,主要是由陆相沉积的碎屑岩遭受侵蚀作用形成,红色主要是三价铁的颜色,是处于类似现在的热带或亚热带干湿季气候的氧化环境形成。

▲广东韶关丹霞山的丹霞地貌(丹霞地貌就是以之命名)。丹霞以红与陡为特征,主要是由陆相沉积的碎屑岩遭受侵蚀作用形成,红色主要是三价铁的颜色,是处于类似现在的热带或亚热带干湿季气候的氧化环境形成。 广西,与广东分享同一片海

广西,与广东分享同一片海广西有一千多公里的海岸线,这在西南诸省中,是独一份的,而这背后,是广西广东历史上有进有退的缠绵纠葛。

沿着这段海岸线的钦廉地区(北海、钦州、防城港),就长期在广西、广东之间“反复横跳”。它曾经以“合浦”这个寓意江河汇入大海的名字,点亮了海上丝绸之路的第一站,也在六朝之后,随着广州港的崛起而衰落,在明代随着土司起义的风波划归广东,又在清末两广总督广西人岑春煊的推动下,重新回归到广西人的视野……

▲ 广西防城港。图/视觉中国

▲ 广西防城港。图/视觉中国1965年,因美军入侵越南,广西成为抗美援越的前线,钦廉地区再次划给广西,至此,北海、钦州和防城这在北部湾上散布的三大港口,为广西提供了便利海运与丰富海产。在这里的生活,与隶属于广东的雷州半岛极为相似。

比如广西北海市与一湾相隔的广东湛江市,就都风景秀美,适合疗养,同样以优质海鲜出名,可谓一时瑜亮。北海人讲粤语与客家话,喝广式糖水,无论是地域还是生活,都与广东有着相似的“文化基因”。

▲ 广西北海市的大把海鲜。图/视觉中国

▲ 广西北海市的大把海鲜。图/视觉中国 ▲ 广式番薯糖水。图/图虫·创意

▲ 广式番薯糖水。图/图虫·创意这份相似,也体现在两广相邻的各地之间,虽然行政区划几经改迁,联系却愈加紧密,这源于以千年为尺度,自北向南大移民潮的潜移默化。

最知名的迁徙族群客家人,本来祖居在河南洛阳,就在汉晋时期到清末,为躲避战乱,历经数次迁徙,一路南下,在闽粤桂各地,开花散枝。在广东、广西广泛分布的客家族群,其中有很大一部分,都是经过梅岭,经由今天的玉林、钦州,从而进入广西地区生活的。

客家人,说独有的客家方言,重视宗族家庭与教育仕途,虽然散布在各地,却同怀有一种文化,也因此成为了串起两广的一条线。

▲ 客家人迁徙路线示意。绘图/Q年

▲ 客家人迁徙路线示意。绘图/Q年 ▲ “世界客都”广东梅州一角。图/图虫·创意

▲ “世界客都”广东梅州一角。图/图虫·创意 一江通岭南

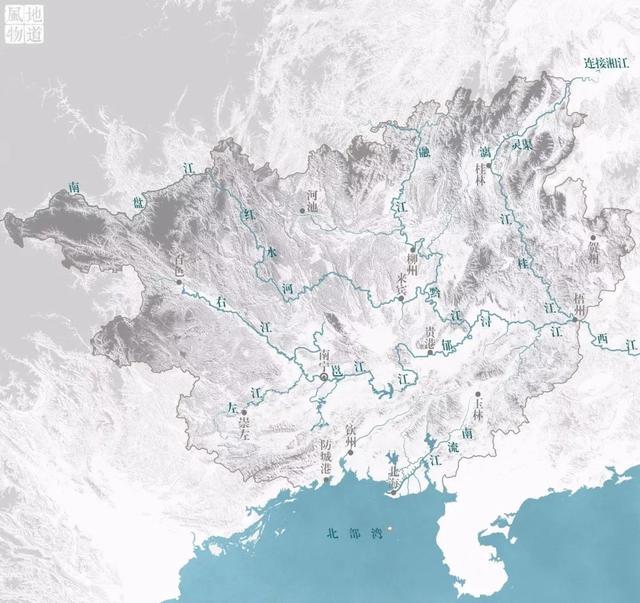

一江通岭南西江是岭南最大的河流,最大限度吸纳了岭南大地上的涓涓流水,汇成一条巨大的枝状水系,是两广大地名副其实的母亲河——西江的主干流从云南沾益发源,先叫南盘江,进入广西后叫红水河,与柳江汇合后叫黔江。它的另一条支流叫右江,到南宁开始称郁江,到桂平与黔江汇合后称浔江,到梧州与桂江汇合后称西江,到广州就成为珠江了。

这是一条浩荡蜿蜒的长河,在其干流和支流两岸,汇集了两广地区的大部分城市和乡县,她仿佛是一位法力无边的魔术师,化生出岭南大地上的千山千姿、万物万态。

▲ 广西水系示意图。制图/Paprika

▲ 广西水系示意图。制图/Paprika两广的发展原来差不多,唐代设岭南东西两道,宋代设广南东西两路,两广逐渐分治,同时广州港崛起。元明清时期,广西在少数民族地区实行土司制,大小土司各据一方,侵夺仇杀,禁止土著与汉族交往,严重妨碍了社会进步;广东则借助港口贸易优势得到快速发展,到明末已人满为患,开始向广西移民。

而广西的河,大部分都流量大、落差小,十分便于通航。广府人和客家人等,便溯西江而上梧州、桂平,再分头沿着黔江、郁江上游深入内地,从东向西推进。正在这时,清廷也在广西进行“改土归流”,逐渐取缔土司权力。

这基本上奠定了今天的广西格局和语系,桂东北部说官话,南部则是粤方言、客方言的天下;桂西红水河流域、左右江流域,则为壮族和瑶族聚居区。

▲ 广西漓江(属西江水系),千舟竞渡。摄影/王文伟

▲ 广西漓江(属西江水系),千舟竞渡。摄影/王文伟通过庞大的西江-珠江水系,河流把人员物资载运到各处,形成一张庞大的交通网络。清末时期,广西运往广东和国外的货物主要有粮油、牲畜、桐油、矿产品、牛皮、桂皮等土特产品,广东则输向广西棉布、棉纱、瓷器、火柴、文具、绸缎等日用消费品。

挟带资金、技术和白话优势,粤商控制了广西各地市场,时有“无东不成市,无市不趋东”的说法。所以,在珠江上下游区域经济的分工体系里,常会有“广西是广东的经济腹地”一说。

来自广东的移民带来了许多事物,比如骑楼,这本是源自南洋的一种建筑样式,前店后宅,遮风避雨,特别适合多雨的南方商业城镇。骑楼在民国初年被引进广东,随着广东文化的强势扩张,上世纪二三十年代向海南、广西、福建推广。粤商势力强大的地区,例如梧州、南宁、玉林、北海、钦州、藤县、贵县、北流等地,几乎都有大片骑楼街。

▲ 梧州骑楼街。摄影/林帝浣

▲ 梧州骑楼街。摄影/林帝浣 你有美食,我也有啊~

你有美食,我也有啊~现在,两广地区互相交融影响最多的,还是各种美食。两广地区流行喝“老火靓汤”,每家的菜肴不甚相同,但饭前定得喝一碗热乎乎汤,猪骨汤和鸡汤是最常见的汤底。

广东梅州地区,客家围屋里那些香糯可口的粄与梅干菜、酿豆腐,在广西也十分常见。尤其是“酿”,现在已经成为了广西特别的菜肴制作方法,比如酿苦瓜、酿茄子。

▲ 两广还有丰富的水果资源,夜市摊上也不例外。摄影/王凯

▲ 两广还有丰富的水果资源,夜市摊上也不例外。摄影/王凯两广地区流行吃白切鸡,用一斤上下的鲜嫩三黄鸡作原料,隔水清蒸或用清水煮熟,汤中仅放姜葱料酒去腥,再斩成小件,堆码成整盘,佐蘸料食用。往往逢年过节、红白喜事、祭祖等重大场合,都要有一只白切鸡打底镇场。

此外,两地的烧腊铺子,也都流行着叉烧、烧鸭、烧鹅、烧鸡等“烧卤”熟食。

▲ 深井烧鹅,好想吃。图/图虫·创意

▲ 深井烧鹅,好想吃。图/图虫·创意 ▲ 南宁串串。图/视觉中国

▲ 南宁串串。图/视觉中国南宁老友粉,这一粉种是上世纪30年代,在一间粤式早茶的后厨里被成功研发出来的,后被南宁本土人士广泛接受,并深受追捧,成为了今天南宁最著名的小吃。

而广西流行的各种现煮米粉,操作工艺也是从广东传过来的。比如玉林牛杂粉,以新鲜牛杂入粉,粉与牛杂必须现煮。精妙之处在于汤,汤色清淡却暗蕴牛味,毫无腥膻之感。后来,又在广西各地衍生出了各种生料粉和鲜肉煮粉等。

▲ 南宁老友粉,酸笋、豆豉与瘦肉是经典配料。图/图虫·创意

▲ 南宁老友粉,酸笋、豆豉与瘦肉是经典配料。图/图虫·创意 ▲ 街边烧腊店。图/图虫·创意

▲ 街边烧腊店。图/图虫·创意还有很多美食,两地做法相似,但又有着微妙的区别。

比如肠粉,是一种将米浆蒸熟成薄薄一片米皮,再裹挟起来的食物。广式肠粉往往包裹着鲜虾、叉烧或牛肉,再浇上一份特制酱油,外皮弹滑、内馅饱满,吃的就是一口鲜甜。而广西卷粉,内陷主要有肉沫、豆角等,再配上广西独有的黄皮酱或是糟辣酱,滋味大为不同。

▲ 肠粉与制作肠粉的竹篮。图/图虫·创意

▲ 肠粉与制作肠粉的竹篮。图/图虫·创意 ▲ 广西重口味卷筒粉。摄影/苏小七

▲ 广西重口味卷筒粉。摄影/苏小七龟苓膏发源于广西梧州。传说明末清初时,有个懂药性的李三老人,在暑热天患上了湿毒后,他将鹰嘴龟和土茯苓炖为靓汤。此后又入生地、蒲公英、金银花等,为方便食用,他又把这些药物捣制成膏体,配上蜜糖饮用。渐渐地,人们形成了食用龟苓膏的食疗习惯。

现在,龟苓膏和黑凉粉,是两广地区各种糖水甜点的一味重要辅料。也有厂商将之塑封包装,成为了一种常见的零食。

▲ 辣么长长长的广西南宁中山路美食街。图/视觉中国

▲ 辣么长长长的广西南宁中山路美食街。图/视觉中国两广所在的岭南地区,位于北回归线附近,又有多条江河经过,是典型的热带和亚热带季风气候,这里日照充足、雨量充沛、冬短夏长,气温高、雨量多。这里常流传着“湿热气躁”的症状。

一方水土一方人,如同西南人喜欢吃辣椒、北方人吃肉要放大料、湖南人喜欢臭烘烘的臭豆腐、沪宁一带做菜少不了糖、西藏人爱喝酥油茶一样,凉茶已成为岭南一代代人的自然选择,是千百年来离不开的一种饮品。有病治病,没病防病。

▲ 街边售卖凉茶和龟苓膏的铺子。图/图虫·创意

▲ 街边售卖凉茶和龟苓膏的铺子。图/图虫·创意今天,凉茶已成在岭南人日常生活中不可或缺。在各个城镇的大街小巷,那一个个篷布下、铺头中、街角处、道路边,都会摆上一摊摊凉茶。一般会有一把大铜壶,壶嘴呼哧呼哧地喷着热气;或是并排放着多个热水壶,也有罗汉果、菊花茶、雷公根等味道清淡的草药,制成冰凉的糖水。

如果以为岭南人只夏天喝凉茶,那就错了。在寒冷的冬天里,人们会斩上几段甘蔗,放上一把马蹄,熬成马蹄竹蔗水,围着火炉,饱食之后喝上一碗热气腾腾的茶水。那份熨帖和适意,足以驱赶掉冬日刺骨的寒意。

可以制凉茶的草药种类繁多,最初来源已不可考,很可能是民间聚集而成的一种的传统,凉茶在长期的流转过程中,形成各地不同的变种,各地都有自己独特的凉茶种类。

▲ 两广常见的凉茶店面。图/汇图网

▲ 两广常见的凉茶店面。图/汇图网数亿年的地质变迁塑造了岭南,数千年的历史变迁也已成为过往,只剩一江水泊泊流淌。现在,语言、文化、美食,共同的地震,总有一些事物,把两广联系在一起……

几百年的老文章还盗发

炒冷饭!