❂作者:君笺雅侃红楼

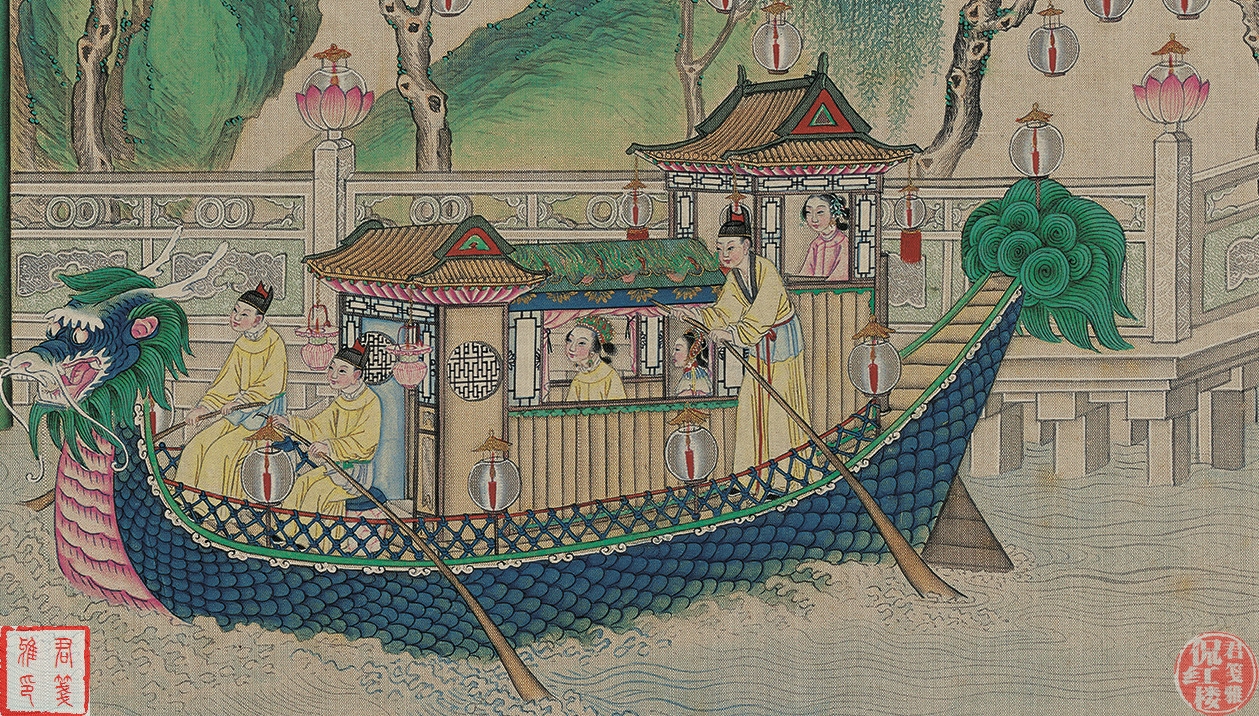

✪插图:孙温《绘全本红楼梦》

❂签约全网维权,抄袭剽窃搬运后果自负

贾元春“不喜欢”林黛玉,不但从她端午节赐节礼体现出来。更由省亲当晚,她将贾宝玉认为“两全其妙”的红香绿玉,去掉“香玉”二字,改掉“绿玉”一词为怡红快绿体现。

元春省亲后,作者立即见缝插针借贾宝玉之口,讲述了“小耗子偷香芋”故事,小耗子最后说:

“我说你们没见世面,只认得这果子是香芋,却不知盐课林老爷的小姐才是真正的香玉呢。”

香玉就是林黛玉。

贾元春去掉香玉和绿玉,就是有眼不识真香玉,甚至是鼠目寸光。

而薛宝钗劝贾宝玉改“绿玉春犹卷”:

“他因不喜‘红香绿玉’四字,改了‘怡红快绿’;你这会子偏用‘绿玉’二字,岂不是有意和他争驰了?”

彻底坐实贾元春对林黛玉的反对。

其实,修改“红香绿玉”只表明元春反对林黛玉,日后会“拆散”宝黛姻缘。但究竟如何拆散,却是省亲当晚,她的另一个举动折射。

我是君笺雅侃红楼,为您讲述《红楼梦》里的那些事儿

贾元春除了修改“红香绿玉”为“怡红快绿”之外,当晚她第一个修改的是“蓼汀花溆”。

(第十八回)且说贾妃看了四字,笑道:"'花淑'二字便妥,何必'萝汀'?"

“蓼汀”是形容生长蓼草的水边沙洲,所指大观园蓼风轩,紫菱洲一带。

“花溆”也指水塘岸边。

二者只看表面,确实有点重复。但典故出处不同,贾宝玉若要形容的景致和意境就不同。

“蓼汀”出自唐代诗人罗业的《雁》诗:

暮天新雁起汀洲,红蓼花开水国愁。

讲的是雁于水边沙洲里栖息繁衍,新雁长大后飞走的情景。

重点在沙洲的作用,大雁繁衍新雁,交接班传承之意。

沙洲指贾家。大雁结合预示姻缘,生儿育女,教育成才后一飞冲天。

繁衍和教育之能,家族壮大之本,是“蓼汀”的体现。

暗示宝黛姻缘最适合贾家。林黛玉最能够传承和教育好贾家未来子孙成才,一飞冲天。

花溆”出自唐代崔国辅《采莲曲》:

玉溆花争发,金塘水乱流。

是指采莲的情景。

两者结合,将水边和池中景象全部囊括,并非只有水边没有池中,或者只写池中,不写水边。

元春的眼光和心胸,由此可知不如宝玉,狭隘了。

关键“蓼汀花溆”有“雁、莲、红蓼和一池水”,营造出的是和乐安逸景色。

大雁在水边汀洲上栖息繁衍,新雁长大后飞向远方,代表传承,代表家族壮大,代表成才。

可去掉“蓼汀”,就像“燕雀安知鸿鹄之志”,使得大雁没有立足之地,自然就无法繁衍和教育后代,也就没有了新雁一飞冲天。

谁是“雁”?毫无疑问指向的是丫头名叫雪雁的林黛玉。

林黛玉嫁给贾宝玉,才能为贾府培养出冲天的鸿雁和鸿鹄。

可惜贾元春去掉了“蓼汀”后,便预示林黛玉不但被她与贾宝玉拆散,更是在贾府没有立足之地,必须要离去。

后文林黛玉就是在蓼汀花溆,面对一塘残荷,说出那句“留得残荷听雨声”。

这句诗本意不重要,重点在被去掉了“蓼汀”花溆和李商隐这首《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》的故事背景。

当时李商隐与林黛玉一样,寄居在舅舅崔戎家中,却因舅舅去世不得不离开崔家,天涯孤旅面对未知的人生。

他于路上借住在一处姓骆人家的水亭,夜里听闻窗外雨打枯荷之声,因思念表兄弟崔雍崔衮而作此诗。

林黛玉在“蓼溆”提到这首诗,便揭开了贾元春当初去掉“蓼汀”所作的伏笔,预示未来林黛玉将步李商隐后辙,也将被迫离开舅舅家中,天涯孤旅面对未知人生。

贾宝玉生日当天,林黛玉作了一首《折足雁》酒令,便呼应了“留得残荷听雨声”,如李商隐一般离去的心声。

果然,当晚群芳夜宴掣花签,预示众女儿的姻缘,林黛玉掣得芙蓉花签。

“莫怨东风当自嗟”,典出欧阳修《和王介甫明妃曲二首》,以昭君出塞典故,预示林黛玉将会被远嫁异国为王妃,被贾元春、王夫人母女“撵”出贾府远嫁后死去。晴雯的经历和结局,也做了影射和证实。

《折足雁》酒令和“芙蓉花签”,一个雁,一个莲,恰与“蓼汀花溆”前后呼应。

如果不是贾元春和王夫人从中作梗,破坏宝黛姻缘,林黛玉也不用伤情离去,泪尽而亡。

“蓼汀”被去掉,林黛玉这只“折足雁”在贾府彻底没有立足之地,也只能“愿奴胁下生双翼,随花飞到天尽头”。

但这还没有完,“玉溆花争发,金塘水乱流”,这里的“金玉”,预示林黛玉的离去给了薛宝钗机会,实现金玉良姻。

而《采莲曲》的“采莲”,又表明林黛玉这株“莲”被贾府所“采”,远嫁实际是为贾府做了最后的牺牲。

林黛玉牺牲姻缘,牺牲生命,报答了贾府的养育之恩,也算是有始有终。

而贾元春和王夫人母女,“有眼不识真香玉”,注定要为她们的“鼠目寸光”付出代价。

宝黛姻缘的原型,肯定借鉴了《孔雀东南飞》和《钗头凤》典故,王夫人一如焦仲卿母亲和陆游母亲,逼得儿子与致爱分别,逼得“儿媳妇”远嫁后死去,她也终究害了贾宝玉一生。

✍以上观点根据《红楼梦》80回前故事线索整理、推论。