阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文|汐

编辑|t

引言1972年,在我国出现了一次不寻常的握手——它越过了世界最辽阔的海洋,越过了相互敌对20多年的关系,世界因此而震撼。

这就是美国总统尼克松访华时出现的世纪性握手,自此,中美关系正常化,尼克松就成为了历史上第一位访问中国的美国现职总统。

(尼克松)

不少人对此事的幕后都感到好奇,接待这么一位“贵客”,我方是如何尽自己的地主之谊的呢?尼克松访华时的“菜单”究竟是什么?那个年代的国宴又都吃些什么呢?对于这趟中国行,尼克松又是如何评价的呢?

一、迎接尼克松访华让我们先了解一下尼克松访华时的时代背景。此时正值美苏冷战,处于劣势的美国急需要寻求与他国的合作关系,来促成与苏联之间的力量平衡,而此时与苏联关系处于冰点的中国,便是最好的选择。

中国出于严峻的国际形势与国家安全考虑,自然也希望与美国促成合作,于是,在双方一系列对话与政策之后,尼克松正式决定访华了。

当然,对于尼克松访华一事,我国也是高度重视的。在访华前夕,周总理就亲自领导着我方的准备工作——三军仪仗队到机场迎接尼克松。

(世纪性握手)

在经过缜密苛刻地训练了眼神与表情后,迎接尼克松访华当天,371名中国士兵都炯炯有神,目光中有着的是尊严、友好与不卑不亢,尼克松后来表示,这些年轻面孔的表情永远地铭记在他脑海中。

之后,尼克松与周总理进行了世纪性的握手。当天下午,毛主席便在中南海寓所会见了尼克松,并且进行了长时间地谈话。

(毛主席与尼克松)

二、国宴准备:诚意满满到了晚上,周总理亲自设宴招待尼克松。不管是在哪个年代,对于国宴来说,食品安全始终是第一位的。所以在那个时候,中国人民大会堂的管理部规定国宴菜品的原材料必须定点供应。

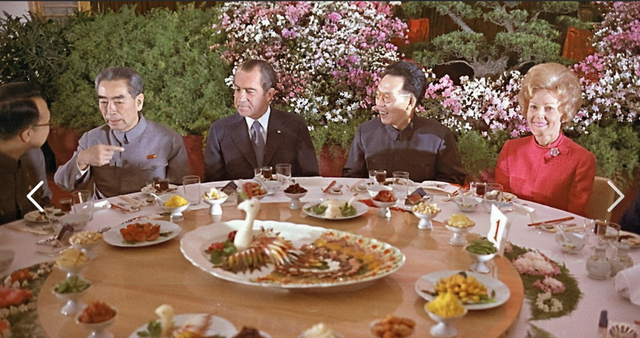

(招待尼克松的国宴)

而这个特殊的供应点也有一个特殊的代号“34”。当时为了让尼克松享受到中国美食,“34”号特供处的工作人员几乎跑遍了大半个中国去备齐宴会食品原料,而在得知尼克松喜欢吃海鲜后,当地潜水队还冒着零下20多度的严寒下海采捞精品鲍鱼。

当然,虽然艰辛,但结果是好的。尼克松在得知宴会上的鲍鱼是专门从黄海深处捕捞的时候,也为中国的热情好客而感动。

(鲍鱼)

在这场国宴上除了鲍鱼,还有另一道很出名的菜色——“芙蓉竹荪汤”,原来便是产自四川的竹荪,在农业界也被称为“钱仓早”的蚕豆。

那个年代的蚕豆果子还十分小巧,工作组还专门请了比较有经验的老农去推算在运输当天蚕豆能长到多大,能不能入菜。最终在多方努力下,才成功在赶在尼克松抵达前送往了北京,登上了国宴“舞台”。

(蚕豆)

之后,尼克松按行程安排去往了上海,在这之前,周总理已然联系过上海一家知名饭店准备国宴菜谱了。

上海市递交给周总理的菜谱上,写满了具有中国特色的食物,有冷盘:水晶虾冻、香菇烤鸭、白斩鸡、樱桃萝卜、黄瓜拌西红柿等。

也有热菜茉莉冬笋汤、佛跳墙、糖醋桂鱼、清蒸螃蟹以及甲鱼。点心则有年糕、扬州炒饭、春卷、黄油面包等。

周总理看着菜谱,脸上透出了一丝疑问,便打电话去问上海饭店“清蒸螃蟹”是海蟹还是河蟹。

(螃蟹)

上海方面立马回答说是河蟹——著名的江南清水大闸蟹。但周总理随即表示虽然河蟹味道比海蟹香,但美国那边一直是吃海蟹的,因为海蟹个大,容易剥去甲壳。换成河蟹害怕他们吃不惯,甚至剥壳都成为问题。

上海饭店清楚了周总理的疑虑后,立马召集几个负责操办菜肴的同志一起过来商讨是否有解决方法,又或者只能舍弃掉这道别具特色的菜品。

由于想让尼克松尝到中国特色,饭店里的人随即讨论起了“剥壳”难题。怎么办呢?既然尼克松不能边吃边学习如何剥壳,那么只能在这之前便把壳剥掉,但是这么一来,这道菜肴就没意义了。

(清水大闸蟹)

经过冥思苦想后,有人提出了建设性意见:在剥除蟹壳后,再装上可以食用的“人造蟹壳”。这个建议很快得到了通过,厨师也表示可以做到。

于是,在次日迎接尼克松的晚宴上,用特殊做法做出的蟹壳加上蟹肉,组成了一只只真正的河蟹,无论是外形或是色泽,这道菜都与“江南清水大闸蟹”一模一样。

尼克松在看到这道菜后也十分感兴趣,开始学着中国友人的样子连“壳”而食,赞不绝口。

(尼克松享用国宴)

三、访华结束:尼克松的赞美当然,除了国宴上这些菜肴,尼克松访华时,还有与周总理的“茅台佳话”。再尼克松访华的宴席上,周总理向尼克松表示这个场合应该用喝茅台来表示祝福。此时有一个人诙谐地说道:如果一个人喝了过多的茅台酒,点起一支香烟就会叫他爆炸。

(周总理与尼克松喝茅台)

周总理在听了这句话后,,当场用一根火柴点着了一杯茅台,酒立即在火焰中烧光了。尼克深刻地见识到了这个酒的易燃性,以至于在他回国后,还迫不及待地拿出了从中国带回来的茅台酒,并向自己的女儿展示了茅台的“易燃”,甚至还引发了一场“火灾事故”。

在尼克松即将离开中国的那个晚上,我国还举行了一个答谢宴会,中方每人面前都有一个“大熊猫”香烟,尼克松的夫人赞叹于香烟盒上熊猫的精美,周总理当即表示可以送给美方。

(送予熊猫)

尼克松夫人以为是送香烟,周总理立马说道:“是送你们大熊猫。”这让尼克松及其夫人欣喜万分,在宴会上引起了一阵骚动,尼克松也表示这次访华十分高兴。自此尼克松访华事件拉下完美的帷幕。

可以说,对于尼克松访华一事,我国没有丝毫懈怠,每个人都在尽最完美的地主之谊,不管是国宴准备,还是礼仪礼节。尼克松对此自然是极为满意,也正是因为如此,中美关系才能够真正地实现正常化,并且在之后成功建交!

参考资料:

尼克松访华的历史细节[J].共产党员,2009,(11):54.

魏肇权.尼克松访华的一道菜肴[J].红岩春秋,1994,(01):44-1.

王梦悦.记录开国第一宴[J].党史纵横,2012,(07):14-16.