阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文|张润晨

编辑|t

引言曾几何时,瑞典王国也曾是欧陆列强之一,甚至还被誉为“北欧雄狮”。

然而时至今日,瑞典这个国家最大的存在感,恐怕就是每年诺贝尔奖颁奖典礼依旧还在瑞典举办。

曾经的北欧霸主瑞典,是如何一步步陨落神坛,以至于如今被迫中立自保,却还被世人嘲笑是一个“灵活中立国”的?

(曾经的北欧霸主瑞典)

一、陨落的列强相比于欧陆的传统列强,瑞典王国其实是一个“年轻的国家”,直到十六世纪初,瑞典才成功战胜丹麦赢得了自己的独立战争。

这个年轻的国家正好赶上了一个巨变的时代,也就是火器出现的时代。

因为瑞典也得益于自己的年轻,国内没有那么多传统势力的掣肘,同时在古斯塔夫这样的强人主导下,军队改革异常的顺利。在雇佣兵还在欧陆大行其道的时候,瑞典就已经建立了自己的专业化部队,虽然这支武装力量的规模相对较小,但是在训练度上可谓是欧洲第一。

由于专业化的训练,瑞典军队中火器的装备率非常的高。仅仅一百年的时间,瑞典王国就建立了一个以芬兰湾为核心的庞大帝国。

(古斯塔夫)

在巅峰时期,挪威、芬兰、如今的俄罗斯诺夫哥罗德和圣彼得堡一线以北以及爱沙尼亚和拉脱维亚的一部分都属于瑞典王国。

在三十年战争之后,瑞典王国甚至占领了德意志北部大量土地。

俄罗斯大动乱期间,瑞典王国还设法夺取了俄罗斯在波罗的海的出海口,彻底将俄罗斯封锁在了陆地。

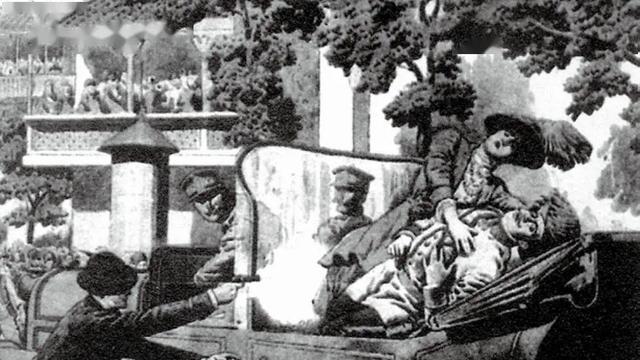

(大北方战争)

事实上在那个年代,几乎没有任何国家看好俄罗斯会崛起,大家都认为瑞典将会成为一个堪比英国、法国、西班牙以及奥地利的伟大国家。但是当一个帝国处于最巅峰的时刻,危机往往也会悄然而至。

瑞典王国虽然在百年来的大扩张中取得了辉煌的战果,但是瑞典在外交领域中却不知不觉的被孤立了。在独立战争以及之后的扩张之中,瑞典和自己的前宗主国丹麦以及丹麦属地挪威成为了生死大敌,双方围绕着波罗的海争端不断。

在三十年战争中,瑞典在北德意志取得了大片领土,但是却也让德意志强权萨克森感受到了巨大的威胁。瑞典在波罗的海沿岸的扩张,让控制着拉脱维亚部分地区的波兰-立陶宛联邦感受到了不安全感,波兰-立陶宛联邦也不希望身边有一个如此强大的邻居。

(发动大北方战争的彼得一世)

当然,最为痛恨瑞典的自然就是俄罗斯了。俄罗斯做梦都想要一个出海口,但是瑞典王国却封锁了俄罗斯的波罗的海通道。俄罗斯也是对现状最为不满和最迫切希望形势出现改变的国家,因此在俄罗斯的主导下,一个反瑞典的“北方同盟”悄然形成了。

丹麦和萨克森自不必说,他们和俄罗斯有着共同的利益。而波兰也在俄罗斯干涉选王之下,被扶持了亲俄的代理人,并且因此加入了“北方同盟”。当同盟形成之后,大北方战争很快也就爆发了,但是瑞典却几乎没有任何盟友。

大北方战争中,瑞典为世界呈现出了极其精彩的战术操作,战争初期“北方同盟”被打得节节败退。但是问题却在于,瑞典无法把胜利转为战果,而且瑞典也输不起。

(大北方战争)

瑞典的军队在精不在多,但是此消彼长之下,瑞典的精锐部队一直都在被缓慢的消耗,瑞典看似一直在赢,但是实力却在不断地下降。而且瑞典的核心领土很少,瑞典的控制区看似很大,但是在战争的影响之下,反抗运动风起云涌。

所以在连续二十一年的战争下,瑞典的失败其实是不可避免的。在大北方战争失败之后,瑞典失去了列强的地位。

瑞典王国也就此失去了继续参加欧陆事务的兴趣,此后数百年,中立主义就是瑞典的主要国策。

二、瑞典中立的形成在大北方战争刚刚结束的1721年,中立主义的概念根本就没有形成。瑞典王国事实上是以一个弱国的姿态,还有长袖善舞的外交游走于各国之间。

而瑞典的地理位置本身也比较偏僻,所以瑞典得以通过低姿态成功避免卷入欧陆战争之中。

(拿破仑)

毕竟没有哪个强国有兴趣进攻瑞典,而且无论是哪个国家夺取瑞典,都会引起俄罗斯帝国的警惕,但是俄罗斯帝国想要拿下瑞典又会引发英国的不满。瑞典就得以在这样脆弱的平衡中自保,简单来说就是只要自己不作死,就不会死。

拿破仑战争之后,现代国际体系开始逐渐形成。1814年,瑞典的中立国策开始逐渐成型,1843年,瑞典王国的让.巴蒂斯特.贝尔纳多特国王发布备忘录,正式确立了瑞典王国“严格和独立的中立”,瑞典王国成为了维也纳体系下得到国际承认的中立国。

一战期间是瑞典中立主义经受的第一次重大考验,当时协约国和同盟国都在尝试拉拢瑞典加入己方阵营。毕竟瑞典能够打通英法和俄罗斯帝国之间的通道,协约国希望打通通道,而同盟国则希望阻止这个通道被打通。

(苏芬战争)

最终瑞典通过满足战争双方的物资需求,得以避免自己被卷入一战。瑞典的中立政策也得到了各国的认可,国内民众也看到了中立主义的好处,对政府的认可度进一步提升。

一战后瑞典的中立政策其实是非常“灵活”的,在二战爆发之前,瑞典倾向于英法,并且希望英法和国联构建一个保护波罗的海国家的体系。但是当苏芬战争爆发之后,瑞典对国联失望,开始亲近德国与芬兰。

在苏芬战争期间,瑞典根本就没有宣布自己为“中立国”,而仅宣称自己为“非交战国”。同时向芬兰提供了大量的军火援助和人力支持,但是当英国提出借道瑞典向芬兰派遣志愿军的时候,却遭到了瑞典的断然拒绝。

因为此时德国同样也在和挪威交战,而瑞典没有向挪威提供任何援助。瑞典既没有向挪威提供任何武器援助,也禁止了所有武器和弹药出口,可见瑞典在二战中的中立是有着较强的倾向性的。

然而当德国要求借道瑞典进入芬兰的时候,瑞典却并未对此予以拒绝,反倒直接允许了德军借道瑞典。在纳粹德国势力最为强大的时候,瑞典采取的外交姿态就是“全盘倒向德国的中立”。

瑞典除了没有参战,没有派兵真的加入战争之外,已经在事实上承担了德国战争机器中后勤基地和交通枢纽的作用。德军战机可以飞越瑞典领空,德军军舰可以在瑞典港口停泊,德军士兵可以大摇大摆的通过瑞典。

(德军)

当胜利的天平渐渐向同盟国倾斜之后,瑞典对德国许诺的这些好处也渐渐被收回了。但是此时的德国依赖于瑞典的矿产出口,而且也不敢开辟更多的战场,所以没有选择对瑞典动武。

由于瑞典并未参战,而且也确实是迫于无奈只能屈从于德国,所以战后战胜国并未惩罚瑞典。

三、战后的瑞典中立二战结束之后,世界陷入了长期的东西方冷战,而冷战却给予了瑞典这样的中立国长袖善舞的机会。瑞典是欧洲最早的社民主义国家之一,早在二战爆发之前,社民党就已经成为了瑞典的执政党。

而在战后,社民党依然还是瑞典执政党。奉行社民主义的瑞典对于以苏联为首的东方社会主义阵营并没有太大的恶感,因此中立的瑞典在战后试图在东西方之间“搭桥”,也就是成为东西方之间沟通的桥梁之一。

(瑞典)

当时北欧国家刚刚重新获得独立,瑞典希望拉上北欧各国一起成为东西方的“调节者”,在东西方之间构建一个中立的“北方”角色。然而随着战后芬兰开始实行亲近东方的“芬兰化中立”,冰岛、丹麦和挪威又纷纷加入北约。

瑞典的“北方”构想和搭桥策略也变得不合时宜,瑞典很快就把外交的主要方向调整为多边外交,活跃于联合国这个平台之上。瑞典开始奉行“积极中立”的策略,并且频频活跃于外交舞台之上。

瑞典是最早和我国建交的西欧国家,瑞典也曾经参与促成塞浦路斯停火,瑞典曾经是朝鲜半岛、巴勒斯坦、克什米尔以及刚果的停火观察员。瑞典也积极的推进世界裁军、人权以及反侵略事业。

(瑞典)

上个世纪六十年代,瑞典各界广泛的批评了美国的越南政策,美国总统约翰逊一度撤回了美国驻瑞典大使。瑞典政府还和南越的越共有秘密的通讯渠道,瑞典是少有承认越南南方民族解放阵线(越共)的西欧国家。

对于苏联的霸权行为,瑞典同样予以强烈谴责。苏联入侵捷克斯洛伐克还有阿富汗的时候,瑞典都予以抗议和谴责。

但是当冷战结束之后,瑞典的中立又变得“灵活”了起来。时至今日,瑞典已经准备加入北约,中立政策也已经名存实亡。

事实上,瑞典的中立并非真正的中立,瑞典的中立本质上其实仅是一种“慕强”罢了。

参考资料:

[1]邓苗苗.瑞典的“中立之道”[J].廉政瞭望,2022,(05):52-53.

[2]陈安全.评二战时期瑞典的“中立”[J].军事历史研究,2005,(01):74-79.

[3]纪胜利.战后瑞典中立外交政策评析[J].北方论丛,2004,(02):82-85.

[4]朱辛.所谓“传统中立”的瑞典[J].世界知识,1954,(07):26-27.