农耕、游牧和渔猎是古典时代人类的三大生活方式,对应不同的自然环境下聚居着不同的民族,如在蒙古大草原游牧的蒙古族,在中原大地耕种的汉族和在大兴安岭渔猎的鄂温克族、鄂伦春族和赫哲族等。在中国五十六个民族中却有这样一个民族,他们本在大兴安岭从事渔猎,却在西迁万里来到伊犁河谷后转学农耕,并在近代百余年为建设边疆、抵御外侵做出了巨大贡献,这个民族就是锡伯族。

从大兴安岭到东北平原

锡伯族是我国少数民族中历史悠久的古老民族,现有人口近20万,主要聚居在东北和新疆两地,其中辽宁的锡伯族人口约有13.3万人,占全国锡伯族人口的70.2%,居全国第一位,辽宁沈阳还建有锡伯族家庙;而新疆的锡伯族主要集中在察布查尔锡伯自治县和霍城、巩留等县,之所以这样分布,源自锡伯族历史上的几次重大且基于国防方略的迁徙。

锡伯族源自鲜卑,有人说“锡伯”二字很可能是“鲜卑”的另一种音译,也有少量学者认为锡伯族族源于女真的瓜尔佳氏苏完部。不过主流的鲜卑说认为,在南北朝时期,由于拓跋鲜卑建立的北魏政权统一北方,成为了中华民族历史上第一个入主中原的少数民族。兴起于大兴安岭的鲜卑人随之不断南迁,进入北方大地。

这个过程中,鲜卑人留下了一小支来守护鲜卑民族的祖居之地——嘎仙洞。嘎仙洞是一处天然山洞,位于大兴安岭北段顶峰东端,嫩江支流甘河北岸噶珊山半山腰花岗岩峭壁上。这一支留守的鲜卑部族便是锡伯人的先祖,所以嘎仙洞在锡伯语指部落、故乡,洞内西壁上现存有北魏太平真君拓跋焘派遣中书侍郎李敞来祭祖时铭刻的201字隶书《祝文》。

由于大兴安岭气候苦寒,锡伯族一直过着渔猎兼放牧的生活,始终保持着能骑善射的传统。直到明朝中后期,锡伯人逐渐走出大兴安岭,迁居到嫩江、松花江流域,归蒙古科尔沁部管辖。离开了森林,锡伯人也开始在保持渔猎之外,开始学习农耕,并生产出了当时极富盛名的“锡伯米”。

16世纪末,建州女真崛起,锡伯人随科尔沁部臣服于新兴的由努尔哈赤创建的后金政权。1644年清军入关后,本就数量不多(10-20万不等)的八旗兵丁南下派驻全国重镇,东北防务空虚。于是为了加强东北防务,康熙帝于1692将锡伯人从“蒙古八旗”中抽出,挑选年轻力壮者充当“披甲人”,即高级士兵,并入“满洲八旗”,分别驻扎齐齐哈尔、乌拉吉林(今吉林市)、伯都纳(今吉林省扶余)等地。

到雍正帝时,随着八旗整顿,部分锡伯人又随军迁往辽宁、北京和山东德州等地。经过这一番随军迁移的分分合合,锡伯人已经分散居住在东北的好几处,不过大部分还是集中在辽宁各地。这段历史也奠定了锡伯族分布的主体格局。

从东北到西北的万里西迁

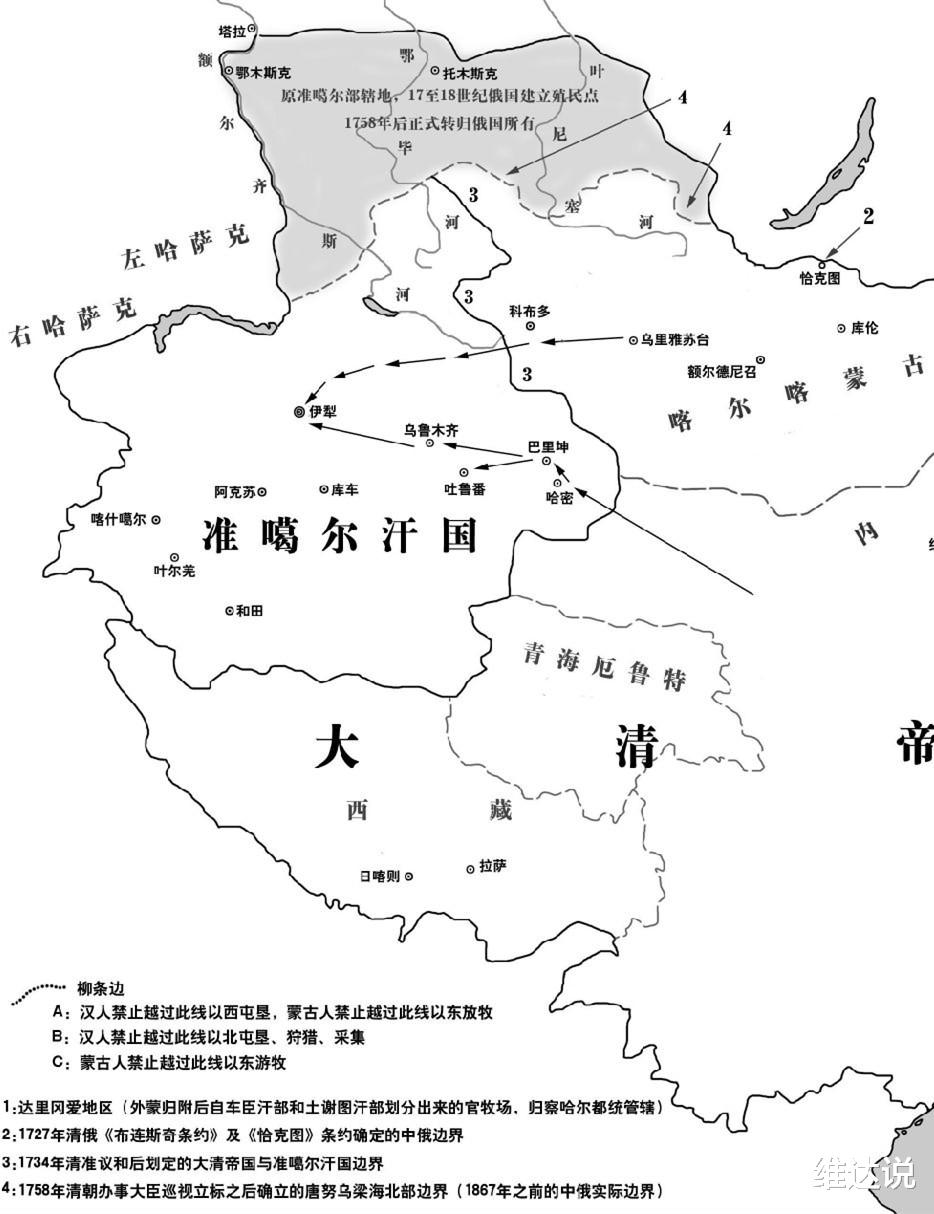

但让锡伯人万里西迁到伊犁河谷的,还要到乾隆帝时。公元1757年,乾隆帝治下的清帝国彻底平息了长达七八十年的准噶尔、大小和卓之乱,统一了天山南北,新疆被重新置于中央王朝的有效管辖之下。为确保边疆安全和领土统一,清政府按照军府制管理在西域中心伊犁设置了可以统领全疆事务的“总统伊犁等处将军”(简称“伊犁将军”)。

鼎盛时期的清帝国,西跨帕米尔高原,东临太平洋,西北达巴尔喀什湖北岸,北接西伯利亚,东北至鄂霍次克海和库页岛,南抵南海诸岛。当时,全国范围设有14个将军驻防重要城池,由皇帝满族亲贵或者蒙古族重臣出任。其中清廷把新疆划分为伊犁、乌鲁木齐、塔尔巴哈台、喀什噶尔等行政区,分别设立都统、参赞大臣等进行治理,均受伊犁将军节制。

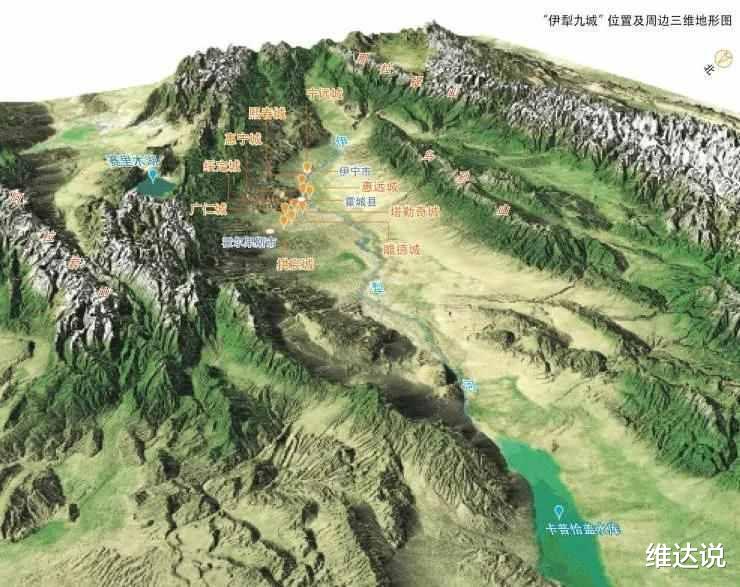

清朝接管新疆之前,占据北疆的是游牧的准噶尔蒙古部,但准噶尔部由于历经多年战乱和瘟疫,致使人口凋零,土地荒芜,防务空虚,边防压力很大。在这种背景下,“伊犁九城”应运而生,它们像一座座巨型的烽燧,相互守望。这个兼具军事、政治、经济功能的“城市群”,不仅将广袤富庶的伊犁河谷连成一体,更是让强烈的国家意识深入西陲边疆。

但筑城和防务的任务十分艰巨,不可能光依靠城内的几千官兵,所以就需要大量的人口和劳力参与,而此时的锡伯人由于弓马娴熟,又精通农牧渔猎,便被乾隆帝看中。于是驻守盛京(今沈阳)及周边辽阳、锦州等地的锡伯族官兵分成两队被派往伊犁戍边。据文献记载,1764年第一批锡伯族移民包括官兵1020名、家眷3275口,共计4295人开始西行。

但实际上的人数要更多,因为当他们沿着北方蒙古高原的驿路,战风沙,抗洪水,忍饥挨饿,艰苦跋涉一年多时间,于1765年8月分别抵达伊犁惠远境内时,共清点出锡伯军民5050人,这其中除了350多个新出生的婴儿外,还有405人是私下跟随亲人而来。伊犁将军随即将原编的10个扎兰(队)改编为6个旗(牛录),组建锡伯营。

屯垦戍边数百年,他乡是故乡

锡伯营与索伦营(由达斡尔和鄂温克族组成)、锡伯营、察哈尔营和额鲁特营合称“伊犁四营”,他们是集军事、行政、生产三项功能于一体的组织,相当于当前的“新疆生产建设兵团”。他们与绿营,分别驻防伊犁九城,构成了一整套拱卫伊犁首府惠远城的军事体系,从清中期到光绪年间,一支维持着新疆地区的稳定。

期间由于索伦营的抽调,清廷分别在嘉庆三年(1798年)和道光十四年(1834年),从锡伯营抽调260青壮年户共1279人主要补充到索伦营西四旗。到清末时,索伦营锡伯族已占多数。他们驻守台站、防守卡伦、开发边陲、平内攘外等活动中,锡伯族与达斡尔、鄂温克族军民同甘共苦,为抵御外侵做出了巨大贡献。

这就是锡伯族,一个历史悠久的古老民族,虽然人数不多,但从被清廷编入八旗到新中国成立的数百年里,不仅屯垦种田、自耕自食,还担负着守卫边疆、平定内乱、抵御外侮的重任,功莫大焉。

上期回顾:为何春风不度玉门关?谁是中国荒漠广布的最大推手?答案或在风中

备注:本文是《西北五省合集》的第68章原创作品,仅为一家之言,转发请注明【著作权归原作者所有及出处】,抄袭必究。另文中配图部分引自网络,如有版权私联请删。