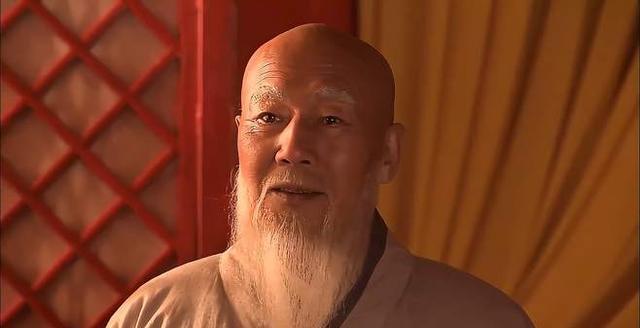

姚广孝:一心向佛却兴起杀戮,靖难第一功臣为啥又会被移出太庙

在明朝的历史上,有两个人对明朝产生了很大的影响,一个就是朱元璋,众所周知,朱元璋十六岁的时候就出家了。25岁时,他加入了红巾军,反抗了元朝。大明是在他41岁的时候建立的。

至于另外一个对明朝有很大影响的僧人,比起朱元璋来,可以说是大器晚成,十四岁出家,四十七岁遇到了一代明君朱棣。年仅64,辅佐朱棣,参与“靖难之役”的策动;在68岁的时候,他协助朱棣登上了皇位,然后就退出了舞台。84岁,曾经协助朱棣在靖难之战中掀起过一场腥风血雨的僧人,最终闭上了眼睛,闭上了双眼。

这个对明朝有很大影响的僧人,除了朱元璋之外,就是明成祖的幕僚,也就是姚广孝,可以说是朱棣在“靖难之役”中的最大功臣,朱棣登上皇位后,他没有接受任何的赏赐,而是选择了做一个和尚,不过朱棣还是很听他的话,时常向他讨教治国之道,所以被人称为“黑衣宰相”。

姚广孝的一生十分的传奇,他的性格就像是一根刺,一边念着“佛经”,一边又怂恿朱棣发动“靖难之役”,掀起了一场腥风血雨,可以说,他的内心是一根筋,一根筋,一根筋。

更何况,姚广孝是明代唯一一个有资格坐在太庙里的文官,但他毕竟是大将军,在他死后,他就被赶了出来。接下来,我们就来谈谈这位传说中的明代僧人,他的传奇一生。

入佛不能清净,搅得世间不得清净

姚广孝并不是他的真名,而是朱棣册封的,他出生在苏州长洲的一个中医世家,原名姚天僖。身为一个医道世家,却没有将祖传的医术发扬光大,反而在十四岁的时候选择了出家为僧。

姚广孝出家后,也没有闲着,他并非完全信奉佛法,而是在研读佛法的同时,还研读了一些道教、儒教等典籍。在少年时代,姚广孝还师从于当时有名的道人“席应真”,学习道教中的“阴阳术”,在师从“席应真”的同时,姚广孝也和宋濂、高启等大儒有过不少交情,时常讨论儒家思想,因此姚广孝并非只是一位虔诚的佛教教徒,可以说是“儒、释、道”三教合一。

姚广孝年轻的时候,就被一位算命先生预言过,有一次,他去福建莆田的少林寺,遇到了元末明初有名的算命先生袁珙,他让袁珙给自己算了一卦,《明史·姚广孝传》中说:“何异僧?他的眼睛是三角形的,看起来像是一头病怏怏的老虎,生来就是个杀人不眨眼的家伙,他叫刘秉忠。”

也就是说,袁珙曾经说过,姚广孝长得很奇怪,一双眼睛像是一头病怏怏的老虎,天生就是个杀人不眨眼的家伙,以后一定会和刘秉忠一样。

这里我们要说一下刘秉忠,刘秉忠是南宋末期的一名僧人,原名紫光,因为他的修为,得到了元朝忽必烈的赏识,帮助忽必烈一统中国,消灭了南宋,后来刘秉忠还俗,成为了一名大臣。

所以刘秉忠作为一个和尚,在元世祖忽必烈发动屠杀,一统中国的过程中,他也起到了很大的作用,可以说是元朝的开创者。只是那时刘秉忠在百姓中的声望并不高,袁珙将姚广孝和刘秉忠相提并论,姚广孝不但不恼,还引以为荣。从那时起,姚广孝就立志成为第二个刘秉忠,并帮助一位英明的君王,开创一个新的时代。

朱元璋登基之后,不仅对儒学十分重视,对儒学也十分重视,对佛教、道教也十分重视,甚至还下了一道旨意,让所有精通儒学的和尚、道士都到朝廷任职。姚广孝因其在儒释道三家之学上的造诣,在朝中得到了许多德高望重的大学者的举荐。

只是姚广孝的想法有点偏门,所以并没有被朝廷选中,而是被授予了皇亲国戚的职位,成了一名接受皇亲国戚供养的和尚。洪武十五年(1382年),朱元璋的妻子马皇后死后,朱元璋为了帮助其他诸侯国的子民,让他们为马皇后祈福,姚广孝当时47岁,与朱元璋的四儿子朱棣有了一面之缘。

《明史纪事本末》里有这样一段话:姚广孝经僧录司举荐,赴燕国拜见朱棣,一见朱棣便道:"陛下使臣,有一白帽子,请陛下为陛下。"

姚广孝的言外之意就是,只要朱棣招他当和尚,他就会把一顶白色的帽子送给朱棣,让朱棣戴上。

那个时候朱棣是燕王,一个“王”字加上一个“白”字,就相当于一个“皇”字,姚广孝这句话的意思,就是要帮朱棣当上这个位置。

姚广孝说的这番话,在当时听起来就像是在做梦一样,因为那时候朱元璋的长子懿文王朱标还活着,而了解明史的人都知道,朱标可以说是中国历史上最得宠,也是最有权势的一个,只要朱标还活着,就没有人能动摇他的地位,姚广孝说的这番话,在那个时候根本就是无稽之谈。

可是偏偏姚广孝的这个异想天开的计划,却被一个野心勃勃的皇帝给破坏了,朱棣明知道自己的兄长朱标还活着,自己登上皇帝宝座的可能性就很小,可是他还是想要试一试,于是就让僧录司任命姚广孝为燕王府的录僧。

于是,姚广孝跟随朱棣前往了北平(现在的北京),而姚广孝则成为了北平的庆寿寺方丈,同时也是燕王府的监考和尚。但是根据史书上的记载,姚广孝以庆寿寺方丈的身份,却常常出入燕王府,甚至和朱棣在一间密室里密谈,二人虽以论道论道为名,但其中暗藏的阴谋却不为外人所知,所以姚广孝便成为朱棣身边的一位高官。

一个出家人,不是敲木鱼念经,而是一天到晚盘算着如何谋算天下,姚广孝根本算不上什么好出家人。

当然,姚广孝的谋略和朱棣的野心也是相得益彰,朱棣雄才大略,可是他手下多是将领,并无谋士,缺少姚广孝这样的谋士,因此,姚广孝遇到朱棣,便注定了大明日后的动乱。

正如朱棣所料,朱棣选姚广孝做这件事是正确的,朱标三十八岁就死了,经过深思熟虑,朱元璋决定册立朱标的二儿子朱允炆为皇帝,也就是朱标的大儿子朱雄英,而朱标的死,也为朱棣日后发动“靖难之役”创造了条件。

朱元璋于洪武31年(1398年)驾崩,朱棣的外甥朱允炆登基为建文皇帝,这给朱棣带来了很大的危机。

原来,在朱允炆还是皇帝的时候,他就察觉到了藩王的威胁,所以,朱允炆才会在登基的第一时间,就做出了斩草除根的决定。

朱允炆登基后,将朱元璋的第五子朱橚,周王,第七子齐王朱榑,第十三子代王朱桂,第十八子闽王朱楩削去王爵废为庶人,囚禁在皇宫之中,最后更是将朱元璋的第十二子湘王朱柏逼入了绝境,自杀身亡。

不到半年的时间,四王被关进大牢,一王自杀,这让朱棣很是担心,他知道自己是所有藩王中实力最强的一个,迟早有一天会被朱允炆斩杀,所以朱棣一直在暗中与姚广孝商讨对策。

事实上,朱棣也想过出兵推翻朱允炆,但他心里没底,出兵就是孤军奋战,胜算微乎其微,所以他才会在出兵和朱允炆的战争中犹豫不决。

在朱棣犹豫不决的时候,姚广孝给了他莫大的信心,《明史·姚广孝传》上说:“道衍遂密劝成祖出兵,结果大败,大败。”成祖说:「民之所欲,其所欲也。」道衍说:「臣知天道,何足道乎?」

姚广孝的言下之意,便是他觉得朱棣是天命之子,之后姚广孝为了让朱棣更加坚定起兵的信念,还专门找到当初给朱棣相面的算命先生袁珙,与袁珙勾结,骗得朱棣说朱棣的面相是天生的帝王之相,所以朱棣才会成为真正的帝王,而朱棣成为帝王也是天意。

这也是朱棣决定发动“靖难之役”的原因,朱棣一方面拉拢武将,另一方面姚广孝在燕王府中暗中帮助朱棣训练兵马,锻造兵器,为了不让人知道,姚广孝还让人将燕王府中的鸡、鸭、鹅、鸟,全部伪装成动物的鸣叫。

朱棣出征的那一天,忽然下了一场大雨,把燕王府上的几块瓦都吹倒了,那块瓦落到地上,那可不是什么好兆头,所以朱棣和众将士都很担心,但是姚广孝说:“好兆头。飞龙翱翔,随风起雨落。崩溃,就是灭亡。”

姚广孝的意思是,暴风雨是飞龙升空的征兆,只有这样,王府的青瓦才会被换成明黄色的,这也是皇上专用的原因。

于是,在姚广孝的神乎其神的解释下,原本应该是凶兆的事情,变成了龙兴之兆,朱棣即将登基,这让朱棣等人更加有底气,对靖难发起总攻。最终,在姚广孝的策划下,一场持续了四年之久的内战,开始了。

“靖难之役”中,姚广孝虽然不在第一线,却协助朱棣的大儿子朱高炽镇守北平,为朱棣的第一线战斗提供了强大的后援,之后更是姚广孝协助朱高炽击退了李景隆这位大将军,让朱允炆派人去攻打朱棣的据点,最终以失败告终。

“靖难之役”的最后阶段,还是姚广孝看清了形势,看出了朱允炆的拖延战术,所以他给朱棣写了一封信,劝他趁胜券在握的时候,尽快攻破南京。就这样,朱棣率领大军攻打南京,大获全胜,朱允炆一把火烧了南京,消失在历史的长河中,朱棣成功登上了皇帝的宝座。

据《明史·姚广孝传》记载:“皇帝辗转山东、河北,征战三年。道衍从未上过战场,但皇帝行军打仗,道衍的力量最强,功劳最大。

这说明“靖难之役”的时候,姚广孝虽然不在前线,但是朱棣的谋略却是姚广孝一手策划的,朱棣能够打赢“靖难之役”,姚广孝居功至伟。

所以,在一四○三年,朱棣改为永乐皇帝后,朱棣对姚广孝进行了嘉奖,嘉奖了他麾下的有功之臣。

就是这么一个猥琐的僧人,一边诵读佛经,一边帮助朱棣发动“靖难之役”,掀起了一场腥风血雨,而姚广孝的行为,也完全违背了姚广孝的仁慈之心。

舍身除魔障,涅盘为佛祖

按照姚广孝的历史发展,朱棣登上皇位后,按理说他应该还俗,接受封号,就像刘秉忠那样,和皇帝一起统治这个世界。

但是姚广孝不一样,朱棣执意要他还俗,甚至还给他取了一个姚广孝的名字,让他还俗为官,还给他盖了一座富丽堂皇的府邸,更是为他准备了不少的佳丽。但姚广孝已68岁,对荣华富贵早已看淡,朱棣对他的赏赐,他坚决不肯接受。

到了后来,姚广孝只是接受了朱棣的封号,做了一个名义上的太子少爷,姚广孝每天早上都会以普通的身份穿上官袍,下了早朝,又会以道衍的身份穿上僧袍,然后又会以道衍的身份留在庆寿寺,做一个方丈住持,而且他还会将朱棣赐下的金银财宝都分发给穷人,而他自己则是过着普通的日子,过着普通的日子。

朱棣很相信姚广孝,所以他虽然不愿意进朝做官,但还是住在寺院里,但每当有什么国事,朱棣都会去寺院里向姚广孝讨教,所以被称为“黑衣丞相”。

只是和以前不一样,朱棣继位后,姚广孝向朱棣提出的大部分意见,都是以安定百姓为己任的政策为主,至于行军打仗,他就再也不向朱棣提了,甚至在朱棣之后的五次蒙古之战中,姚广孝也没有对朱棣的行军出谋划策。

姚广孝此举显然是对当年发动“靖难之役”大开杀戒的事情有所后悔,因此一心想要替朱棣做好事,不再替朱棣出谋划策,倒有几分佛门弃暗投明的味道。

真正让姚广孝这么做的原因,还是因为姚广孝的《道余录》,他从佛教的角度,批判了朱熹,程颐,程颢,程颐等人,尊儒不尊佛。

姚广孝因为在文章中批判儒生,从而激起了士大夫们的愤怒,遭到了儒生们的唾弃,不少人嘲笑他身穿佛衣,内藏妖孽,为朱棣掀起了一场腥风血雨。

姚广孝回到家乡,看望妹妹,妹妹却是闭门谢客,他又拜访了一位有名的大学者王宾,却被王宾拒绝。

后来姚广孝去看望妹妹,被妹妹狠狠训斥了一顿,说他不但为祸一方,而且还诽谤儒门圣人,说家中有这么一个兄弟实在是一种悲哀。

这些指责、嘲讽,甚至是咒骂,让姚广孝心神不宁,他知道自己犯了一个错误,犯了一个错误,从那以后,他就再也没有对朱棣的用兵之道出谋划策,而是对朱棣的安民之道,姚广孝想要洗心革面,洗心革面。

姚广孝只想安安静静的做个和尚,他甚至有些同情朱允炆,也有些后悔。永乐十六年(1418年),姚广孝八十四岁,奄奄一息,朱棣来看望他,询问他有何遗言,他说:“和尚忠心耿耿,愿赦免。”

溥洽这个僧人比较特别,他是建文皇帝朱允炆身边的主考官,据说当年朱棣攻破南京,朱允炆一把火烧了整个皇宫,结果却没有烧到朱允炆,反而是这个僧人溥洽,帮着朱允炆乔装成了一个僧人,才得以逃脱。

于是朱棣登基后,便将溥洽软禁,逼他说出了朱允炆的行踪。但溥洽却矢口否认他曾协助朱允炆越狱,因此朱棣便将他软禁。

姚广孝劝说朱棣把溥洽放出来,其实就是在提醒朱棣,让朱棣不要再惦记朱允炆,毕竟那时候朱棣在位十六年,他的位置早就坐稳了,就算是朱允炆还活着,也不可能再动摇朱棣的地位,既然如此,朱棣又怎么会死心塌地的去找朱允炆呢,放了溥洽,就是为了让朱棣不要再惦记朱允炆。

朱棣遵照姚广孝最后的意愿,将溥洽从寺庙里放了出来。所以,姚广孝在临死前,对朱允炆充满了歉意,希望能为自己的所作所为赎罪。这也代表着姚广孝最终已经放弃了自己的杀意,回归了自己的佛性,想要出家出家。

结束语

姚广孝死后,被赐给了朱棣太庙,但一百多年后,也就是嘉靖九年,嘉靖世宗朱厚熜下了一道旨意,说姚广孝“佐命嗣兴”,“死而无憾”。顾系释氏的弟子,为人族立下汗马功劳,供奉神殿,只怕是不敬列祖列宗。

言下之意,姚广孝虽然是靖难王城的首功,但却并未还俗,依旧是个和尚,和尚并不适合住在太庙里,所以朱厚熜才会用和尚的身份,将姚广孝从太庙里赶出来。

事实上,朱厚熜之所以将姚广孝逐出太庙,主要有两个原因,第一,朱厚熜是一个有名的道家帝王,对道教有着强烈的狂热,身为道教的人,每一次进入太庙,都要面对佛教,心中必然会有芥蒂,所以才会将姚广孝逐出太庙。

第二,姚广孝是朱棣的第一个功臣,而朱棣是以藩王的身份登上皇位的,从一个帝王的角度来看,姚广孝怂恿朱棣起兵,这是一种不忠的行为,朱棣或许会夸奖姚广孝,但是明帝不会夸奖他,因为夸奖他,就等于夸奖了其他诸侯,让他们多培养姚广孝,而朱厚熜作为一个藩王登上皇位,自然会对他们的地位产生畏惧。

也正是因为姚广孝是一个叛逆的人,才会被后人所唾弃,特别是在《明史》中,更是将他贬得一文不值,甚至在乾隆皇帝重修《四库全书》的时候,乾隆皇帝还下令,禁止姚广孝的作品进入《四库全书》,原因就是姚广孝鼓动朱棣起兵,污蔑儒生。

姚广孝的人生充满了传奇色彩,可以说是不输于朱元璋,也不输于刘秉忠,不同的是,朱元璋,刘秉忠,都是伪出家人,最终还了红尘,而姚广孝,则是真正的出家人,到了晚年,他后悔自己犯下的滔天大罪,拒绝为官,拒绝还红尘,努力弥补自己的过错,这也是他最终恢复了佛性。所以,姚广孝一边念经,一边杀人,倒也说得通了。

俗话说得好:

留在佛门,心中不安,搅得天地天翻地覆。

他只想洗刷前世的罪过,可他的佛心却回到了他的肉身之中。

广孝和尚在乎吗?

雍正跟张廷玉穿越到明朝搞事情[呲牙笑]