左侧图片选自林风眠画作《芦雁》

右侧书法由中国科学院院士、吉林大学原校长周其凤题写

“闻雁”两字选自唐代诗人韦应物创作的五绝《闻雁》

开放、交流、合作的研究生培养

沈家骢

几日前,张希来信让我以研究生培养为主题撰文,庆祝吉大研究生院建立四十周年。张希原来是我的学生,后来成为我的同事,现在是我的校长,他布置任务我不能怠慢。

仔细想来,我培养研究生的情形还真是特殊,估计后来人再不会有这样的经历。我的前头有好几位大先生们,他们在建国前大多留学海外,是学问等身的洋博士;我的后头是一群小先生们,赶上新中国科教事业蓬勃发展的好时候,有机会接受系统的研究生训练。而我自己,不用说研究生训练了,哪怕大学本科能够顺利完成都是万分幸运的。我是1949年杭州解放后进入浙江大学化学系学习的,当时家庭困难差点辍学,靠同学们接济以及自己半工半读才坚持下来。后来新中国建设急需大量人才,我们三年级的学生提前与四年级学长一起毕业参加工作。我来到东北人民大学(吉林大学前身),在蔡镏生、唐敖庆、关实之、陶慰孙等先生的指导下,参与了化学系的创建、科研攻关与人才培养。这样的特殊历史阶段造就了一个现在看似不合理的现象,即:没有经历过正统研究生训练的我后来却能够培养硕士、博士研究生甚至博士后,培养结果似乎还不错,许多学生能独当一面,令人欣慰。

图1 1953年,沈家骢(右三)、徐如人(右六)与化学系年轻教师在辽宁千山。

敢从事这样“不合理”的研究生培养,我的底气来自于大先生们,因为我一直跟着唐敖庆、陶慰孙等先生们一起工作,边做边学,学习如何做学问,学习如何带学生。

唐老师是美国哥伦比亚大学的博士,1949年底通过博士答辩后立刻着手回到祖国,先到北大化学系任教,1952年院系调整,他响应国家号召北上长春,与其他先生们共同创建东北人民大学化学系。刚开始老师很不够,唐老师一个人主讲了包括无机化学、物理化学、物质结构等十多门课。我大学本科只读了三年,自觉基础不牢,也跟着学生们去听唐老师的课。1953年,系里开始招物理化学专业研究生,唐老师成了新中国培养研究生最早的那批人,他在很短的时间里开设了专门针对研究生的物理化学课程,并承担了全部课程的讲授任务。自那以后,吉大化学培养的学生给国内同行留下了“数理基础好,理论功底强”的特别印象,皆是归功于唐老师打下的底子。我后来从事研究聚合反应动力学以及共聚反应统计理论,也是源自此时打下的理论和数理基础。

唐老师是有大格局的人,他始终想着的是为整个国家培养优秀的理论化学人才。从1953年到1994年,唐老师开办了十二次面向全国的各种主题和形式的理论化学讲习班,有几次是我帮忙着张罗的,深知这些讲习班对学员和中国理论化学领域的深刻影响,这其中的很多学员日后都成为造诣精深的学者和领域带头人。去年(2023年)暑期,欣闻张希在吉大开办了“超分子化学与自组装”全国研究生暑期讲习班,据说取得了非常好的反响。这是特别好的举措,既秉承了唐老师为国育才的格局胸怀,又探索开辟了研究生培养的新路径,与现在的培养体制相互补充,我觉得应该坚持下去。

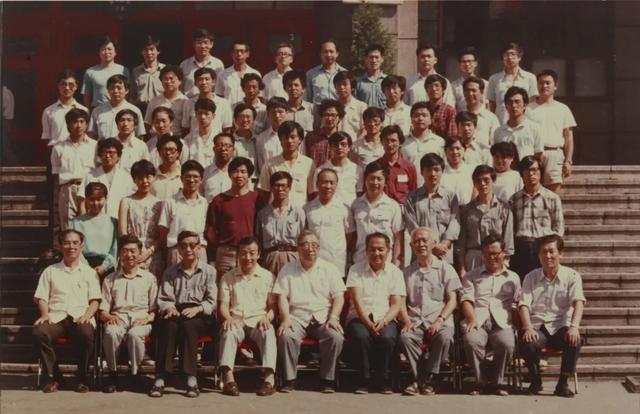

图2 1989年沈家骢(一排左四)参加唐敖庆老师(一排左五)开设的全国高分子标度理论学习班

我约摸着是1978年前后开始带研究生的,八十年代初新中国学位制度建立,我于1984年正式成为博士生导师。之前在唐老师和陶老师的耳濡目染下,我对于“关起门来”培养研究生已经有了底气,但身处改革开放时期的研究生培养面临新的要求和挑战。随着与国外交流愈发频繁,我立刻感到国内外科学研究的巨大差距,当时我一心想的是如何缩小这种差距,于是想尽办法调动我能获取的一切国外关系和资源,开展合作研究和学生培养。现在回看,这是我们当时做得非常正确的一件事。

陶慰孙先生曾在京都大学获得理学博士学位,是我国在日本第一位获此学位的女性。当时,陶老师是有机化学教研室的主任,我是她的助手做副主任。通过陶老师引荐,我结识了日本京都大学的矢岛治明(Haruaki Yajima)教授。矢岛治明教授是京都大学药学院(时任)院长,是日本著名的生命科学专家。还记得我第一次访问京都大学,与矢岛见面,他迎着我们小跑着过来,只为节约路上时间,好与我们有更多的交流。当时,陶老师将自己的“开山弟子”李惟送去矢岛教授那深造,获得京都大学博士学位,回到吉大生物系任教。于是,矢岛、李惟与我在蛋白和多肽相关的生物化学研究上建立了长期的合作关系,同时培养了查晓、周慧、孔维等一批既懂高分子又了解生命科学的复合型人才。比如我的博士生孔维,他在李惟那读硕士时,我就与他有很多的交流,对他很了解,后来我把他从美国请回来,到吉大从事疫苗研发,他在成果转化方面取得了很好的成绩。

图3 1991年,沈家骢教授(左二)、李惟教授(右一)与日本京都大学矢岛治明教授(右二)、日本神户学院大学冈田教授(左一)交流

我与德国美因茨大学的海尔默特·林斯托夫(Helmut Ringsdorf)教授是如何认识的,至今已成不解之谜,但可以确定的是,他是我进入超分子自组装领域的牵线人、可靠的合作者、超越国别的挚友。自1988年起,林斯托夫曾两次不远万里来到吉林大学组织“功能自组织体系的研讨会”,给我们带来了世界前沿的超分子科学新方向。紧接着他又促成了五次超分子体系香山科学会议,其中后面四次都办成国际会议,他与我们讨论确定主题,并引荐了更多的国际同行,包括1987年诺贝尔奖化学奖得主之一法国斯特拉斯堡大学的莱恩(Jean-Marie Lehn)教授、德国明斯特大学的弗克斯(Harald Fuchs)教授、荷兰特温特大学的冉豪特(David N. Reinhoudt)教授等等。我们通过这些会议相识、合作,最后成为相互欣赏的朋友。如今中国的超分子科学能够紧紧贴着国际前沿,我认为林斯托夫为我们的牵线搭桥功不可没。

图4 2001年功能超分子体系香山科学会议。(从左至右依次为:张希,Andre Laschewsky,Jean-Marie Lehn,George. M. Whitesides,沈家骢,Helmut Ringsdorf)

关于研究生的培养,林斯托夫与我很早就开始尝试和倡导“三明治式的教育”,张希是我们第一位联合培养的博士研究生,也是重要的受益人。他研究生初期先在国内与我学习打好基础,然后到德国在林斯托夫的指导下开展课题研究,学习国外的先进技术和科研理念,最后再回国进行博士论文答辩。张希的博士论文是用英文撰写的,配上中文详细摘要,我和林斯托夫分别用中文和英文为他写导师评语。吉大历史上从来没有这样做的先例,好在研究生院也开明包容,成就了吉大博士学位教育历史上第一个中西合璧联合培养的例子。林斯托夫培养学生的方式很灵活多样,值得国内借鉴。比如每年冬天他在黑森林山中的小木屋举行一周的学术报告会,上午和晚上大家报告与讨论,下午滑雪或徒步。92年初,我作为客人参加了这个报告会,期间林斯托夫特地带上我和他的学生们一起去拜访住在附近的施陶丁格夫人(Magda Staudinger),了解了很多高分子化学发展中的趣闻,这样生动的教育很难不让人刻骨铭心。去年3月份,林斯托夫离开了这个世界。我们2015年在北京的团聚成为了永别。还记得那晚,我的夫人高蒨左右手各挽着我和林斯托夫,一起吟唱“友谊地久天长”,唱了一遍又一遍……。

图5 1992年2月,在一次滑雪小屋报告会后林斯托夫带领课题组成员和作为客人的沈家骢一同拜访住在弗莱堡的施陶丁格夫人

图6 2015年,沈家骢教授夫妇与德国美因茨大学林斯托夫教授在北京相聚

除了矢岛明治教授和林斯托夫教授外,我那时真是利用一切可以利用的机会向国际学习与合作,为学生培养创造条件。我曾在美国犹他大学做过一年客座教授,尝试学习光散射技术未果,不过在那结识了同样在犹他访学的南京大学闵乃本老师,后来实验室的发展得到了他的大力支持。从1982年起,日本关西学院大学就与吉大缔结成姊妹校,通过这层关系我们结识了著名的分析化学与光谱学家尾崎幸洋(Yukihiro Ozaki)教授,我们不仅合作发表多篇高质量学术论文,并且实验室里众多成员在他那做过研究生、博士后和访问学者,俨然成为我们海外人才培养的一个重要合作基地,尾崎幸洋教授也因此获得了2022年中国政府友谊奖。类似的,我还通过教育部牵线结识了日本九州大学的国武丰喜(Toyoki Kunitake)教授,查晓和孙俊奇都在他那学习和工作过,做出了创新性的成果,对他们后来的学术发展起了重要作用。

在经过如此多的国际合作和联合培养之后,我慢慢总结出了“两个基地”的办学和人才培养思路,即:引导年轻人立足于国内,潜心地建设国内基地,同时注意建立国外固定的合作单位,让每一个年轻人自由地在两个单位间来回走动。这样的好处是建设了国内基地,保持了研究工作的稳定性,又开阔了眼界,紧跟国际前沿的动态发展,同时结交了国外相互欣赏的朋友。

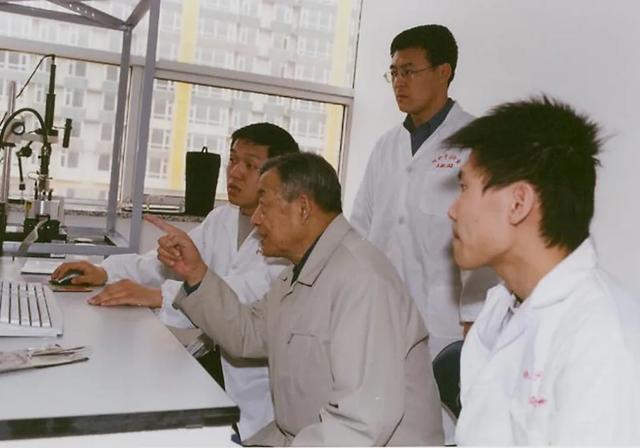

图7 2004年,沈家骢教授与学生讨论工作

关于学生培养的话题,我还想简单补充两点。第一点是:要充分调动学生自己的积极性。我没有经历过博士训练是事实,所以我把我的助手、我的学生都当作是同辈,我从来反对把学生当做“劳动力”,反对把学生的时间和任务安排得很紧。我始终认为论文的主人是学生,学生要主动做论文的主人。另外要发挥尖子生的作用,把他们当做“小先生”看待,让小先生们帮扶低年级学生快速进步。

第二点是:要帮助学生找好研究方向。科学研究受制于时代条件的约束,在合适的时机选择合适的研究方向是必要的。唐老师早期做量子化学,被批是“空洞化学”,难以得到时代的理解。那时候国家更需要科技为生产服务,唐老师带着我们把研究方向转向了与国民生产相关的高分子科学,建立了高分子反应统计理论。虽然做的是理论,但其中分子量分布是核心,要测分子量分布就需要有分离用的凝胶渗透色谱,因为国外封锁,我们就自主攻克标准物和凝胶渗透色谱柱料的合成以及柱体的制造,为了做阴离子聚合,我们还特地向蔡馏生老师学习无水无氧技术。如此这般,在那个时候我们就逐步把高分子研究的理论与实验体系完整地建立起来。等到了七十年代,唐老师再重新转向量子化学,与江元生先生一道建立了“分子轨道图形理论”,终于得到了时代的认可,获得了国家自然科学奖一等奖。受唐老师影响,我十分注意自己研究方向与时代发展的契合。八十年代末,通过与林斯托夫的交流,我们在国内率先进入当时的超分子科学前沿研究领域,将超分子科学的思想带入国门;1990年代初,我们敏锐地察觉到有机光电功能材料在未来产业中的潜力,率先在国内开展相关研究,至今仍然是实验室的特色方向。

吉林大学研究生院是我国学位制度正式建立后最早成立的一批研究生院,是非常及时和明智的决定,对国家和吉大后来的人才培养起了至关重要的作用。四十年过去,我们瞄着外面的世界亦步亦趋的向前赶,现在要进入“无人区”了,没有参照物了,只能靠自己,靠自己培养的人。此时人才培养更突显其重要性,如何挖掘有潜力的人,如何激发他们的潜能,如何为他们提供一展才能的平台,任重道远。虽然我自身的经历比较特殊,但培养研究生方面还是有一些普遍性的经验可供大家参考,无非是:找好方向、调动学生主动性、充分利用国内外资源。归根到底是要开放、交流、合作,切忌固步自封。

末了,我想感谢承载了我一生事业的吉林大学,感谢一起共事的老先生和小先生们,感谢一路上结伴而行的挚友们。祝福吉林大学及其研究生院的人才培养更上一个台阶,为人民持续培养出契合国家需求和时代发展的优秀人才。

沈家骢,吉林大学化学学院、超分子结构与材料国家重点实验室教授,中国科学院院士,高分子化学家,中国超分子化学的开拓者之一。1952年毕业于浙江大学化学系,同年参与创建东北人民大学化学系(现吉林大学化学学院)。历任吉林大学化学系主任、研究生院副院长、副校长,曾任教育部科技委化学学部负责人、《高等学校化学学报》副主编等。创建了吉林大学超分子结构与材料教育部重点实验室,2007年批准建设国家重点实验室;创建了浙江大学生物医用大分子研究所。

沈老师致力于聚合反应统计理论及微观动力学、透明聚合物树脂、超分子组装与功能、高分子信息材料、人工模拟酶、生物界面与聚合物仿生材料等多学科交叉方面的研究,取得了系列创新性成果。研究成果“高分子缩聚、加聚和交联反应统计理论”“有机聚合物体系的层状组装与功能”“新概念有机电致发光材料”和“具有微、纳结构特征的聚合物复合光功能材料的合成与构筑”分别以第二、第一、第三和第五完成人获1989、2004、2009、2010年国家自然科学二等奖。编著《高分子反应统计理论》《加聚反应微观动力学》《超分子层状结构-组装与功能》《超分子层状结构-界面及生物医学功能》和《超分子材料引论》等著作,发表学术论文500余篇。

2007年,沈家骢将其与张希共同获得的2005年国家自然科学二等奖奖金50万元全部捐赠给吉林大学“唐敖庆奖学金”作为本金;2008年,在他的积极倡议下正式成立“吉林大学唐敖庆教育基金会”;2016年,沈老师个人再次捐款50万元用于唐敖庆教育基金的建设发展;2018年,沈老师获吉林大学(力旺)终身成就奖,将100万元奖金全部捐赠给唐敖庆教育基金,支持吉林大学和化学学科的人才培养工作,传承和弘扬唐敖庆精神。

2021年10月7日,校党委书记姜治莹来到沈家骢家中,向沈家骢送上九十寿诞的祝福。

来源:吉林大学